Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983

- Название:На суше и на море - 1983

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983 краткое содержание

empty-line

5

empty-line

7 empty-line

8 0

/i/55/692455/i_001.png

На суше и на море - 1983 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это и объясняет, почему до недавнего времени океанические вихри были практически не известны. Отдельные аномалии, встречавшиеся при весьма разрозненных наблюдениях, трактовались как неверные, ошибочные. Но вот стала бурно развиваться океанологическая техника, резко возросла численность научно-исследовательских судов, искусственные спутники Земли позволили проводить исследования на сравнительно больших акваториях. Все это привело к качественно новым представлениям о структуре вод и ее изменчивости. Оказалось, что в Мировом океане на фоне климатических (медленных) процессов существует своя «погода», связанная в основном с процессами интенсивного вихреобразования. Они во многом напоминают процессы образования атмосферных циклонов, но протекают гораздо медленнее из-за большей инерционности океана.

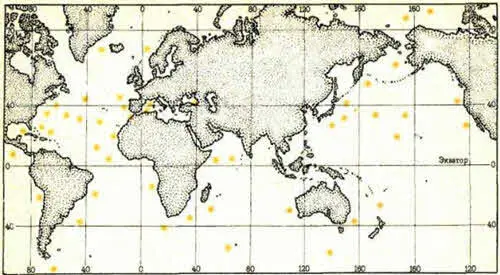

Океанские вихри — это гигантские водовороты размером до 300 км и распространяющиеся в толщу вод на сотни и тысячи метров, иногда до дна. Они перемещаются со скоростью от нескольких до десятков километров в сутки. Когда они были открыты, стало ясно, что эти вихри, обладая огромными запасами энергии, могут играть определяющую роль в процессах ее перераспределения в океане. Особенно важны процессы переноса тепловой энергии, изменяющие характер теплового взаимодействия океана с атмосферой, что в конечном счете сказывается на погоде и даже климате планеты. Важно и то, что вихри переносят химические и биологические вещества, важные для развития живых существ в океане, в том числе и имеющих промысловое значение. Поэтому были составлены специальные национальные и международные программы, посвященные изучению вихрей. В результате их выполнения, а также накопления других данных, в первую очередь с помощью искусственных спутников Земли (ИСЗ), удалось выяснить многое о природе вихрей. Однако систематическое их изучение только начинается.

Какие динамические процессы в океане приводят к образованию вихрей? Откуда они черпают энергию и на что ее расходуют? Распространены ли вихри в Мировом океане повсеместно или только в отдельных районах? Велико ли разнообразие типов вихрей? Каковы особенности их пространственно-временной изменчивости (эволюции)? Какую роль они играют в общей динамике вод Мирового океана? Каково значение исследования вихрей для хозяйственной деятельности человека в океане? Вот ключевые вопросы при изучении вихрей. Как же они решаются?

Исследовательская работа началась в том районе, где вихреобразование выражено наиболее четко, — во фронтальной зоне течения Гольфстрим. Именно здесь в практике океанологии впервые были применены полигонные съемки с малыми расстояниями между точками наблюдений. Это позволяет наиболее точно фиксировать аномальные явления. Кроме того, фронтальная зона Гольфстрима — близкий аналог основных атмосферных фронтов, что позволяло сопоставить полученные данные с более изученными явлениями метеорологии.

Еще в 20-х годах нашего столетия норвежские метеорологи В. Бьеркнес и Я. Бьеркнес выдвинули гипотезу о фронтальном происхождении циклонов в атмосфере, согласно которой они возникают, в результате волновых движений фронтов, то есть границ воздушных масс с различными термодинамическими характеристиками (температурой, влажностью, плотностью и др.). Эта гипотеза была подтверждена многочисленными наблюдениями. По аналогии с атмосферными океанские вихри Тоже должны формироваться во фронтальных зонах, в том числе и в районе Гольфстрима.

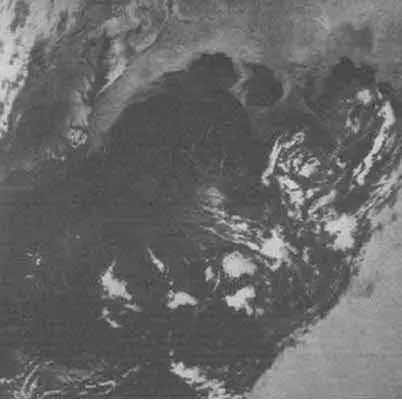

Особенно детально этот район изучался в последние 30 лет при помощи научно-исследовательских судов (в том числе подводных), самолетов, ИСЗ. Оказалось, что Гольфстрим — целая система поверхностных и глубинных течений, расположенных в интенсивной фронтальной зоне шириной около 100 км, отделяющей теплые и соленые воды Саргассова моря от более холодных и опресненных вод материковых склонов и шельфов восточного побережья Северной Америки. Струи Гольфстрима и фронтальная зона тесно связаны между собой и испытывают волнообразные отклонения от среднеклиматического уровня. Близко напоминающие извилистые русла равнинных рек, они получили названия меандров Гольфстрима. Наиболее интенсивное меандрирование происходит на участке к востоку от мыса Гаттерас. Меандры смещаются в восточном направлении, увеличиваясь в размерах. Многократные наблюдения позволили проследить процесс отрыва меандров Гольфстрима на определенном этапе их развития и образования отдельных вихрей, которые получили название рингов (колец) Гольфстрима за особенности гидрологической структуры.

Ринги имеют ядро, состоящее из вод, резко отличающихся по температуре, солености и другим характеристикам от окружающих вод. Ядро опоясывает кольцо вод собственно течения Гольфстрим с высокими скоростями (1–2 м/сек, иногда и больше) и горизонтальными градиентами [15] Градиент — мера пространственной неоднородности распределения характеристик океана (температуры и т. д.).

характеристик. Размер рингов 50 —250 км, в толщу вод они проникают на сотни и тысячи метров, нередко до дна. Ядра с аномальными свойствами вод делают ринги хорошо заметными на снимках, полученных с ИСЗ. На рис. 2 показан процесс меандрирования и вихреобразования в районе Гольфстрима, по данным нескольких последовательных космических снимков в инфракрасном диапазоне.

К северу от Гольфстрима образуются только антициклонические вихри с вращением вод по часовой стрелке, а к югу (в Саргассовом море) только циклонические с вращением против часовой стрелки. Циклонические ринги несут в своих ядрах холодные опресненные воды, характерные для районов к северу от Гольфстрима, а антициклонические имеют ядра из теплых, высокосоленых вод Сар-гассова моря. Таким образом, образование и перемещение рингов — один из наиболее эффективных процессов водообмена между водными массами по обе стороны от фронтальной зоны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: