Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983

- Название:На суше и на море - 1983

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983 краткое содержание

empty-line

5

empty-line

7 empty-line

8 0

/i/55/692455/i_001.png

На суше и на море - 1983 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

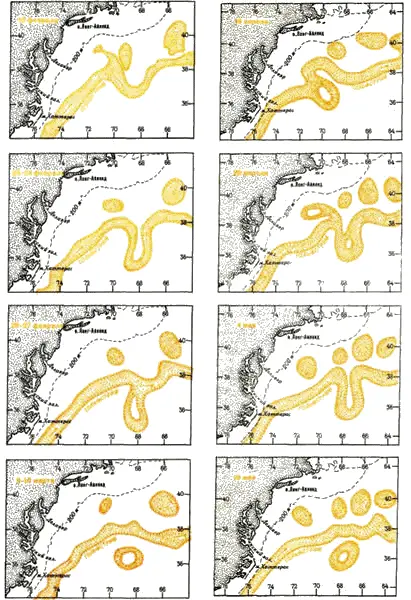

Наиболее часто ринги фиксировались к северу от 30° с. ш. и к западу от 60° з. д. В среднем за год образуется 5–8 рингов, они могут существовать до 3 лет. Антициклонические ринги в среднем несколько меньше по размерам (на 20–30 км) и перемещаются на 1–2 км/сут быстрее циклонических. Первые перемещаются параллельно Гольфстриму на запад и через несколько месяцев либо сливаются с ним в районе мыса Гаттерас, либо продолжают движение на юго-запад до Флориды, где находится второй район наиболее частого слияния рингов с основным течением. Вторые двигаются более сложным путем, нередко круто меняя направление и образуя петли, но в общем на запад-юго-запад до того же мыса Гаттерас (их слияние с Гольфстримом возможно на всем участке восточнее мыса). Циклонические ринги, ушедшие от Гольфстрима достаточно далеко, постепенно разрушаются в открытом океане. В целом количество долгоживущих рингов, достигающих Флориды, невелико. Чаще ринги перемещаются так, как показано на рис. 2.

Ринги в процессе формирования получают запас энергии (кинетической, потенциальной, тепловой), которую постепенно расходуют на трение, тепло- и массообмен с окружающими водами. При слиянии с Гольфстримом энергия передается этому течению. Такой энергообмен между рингами и течением очень важен для всей системы Гольфстрима в целом, поскольку ее энергия растет вниз по течению, а ринги — единственный механизм, осуществляющий перенос избытка энергии вверх по течению.

Вихри, подобные рингам Гольфстрима, обнаружены и в других районах Мирового океана, где имеются фронтальные зоны и мощные течения, такие, как Куросио и Восточно-Австралийское в Тихом океане, Бразильское в Атлантике, Агульясово в Индийском океане, Антарктическое циркумполярное. Ринги возникают в тех местах перечисленных течений, где они имеют вид узкой струи с большими скоростями (около 1 м/сек). На участках расширения струй и уменьшения скоростей также образуются вихри, у которых, однако, нет ярко выраженных ядер и колец с повышенной скоростью. Такие вихри менее интенсивны, но часто имеют большие размеры, чем ринги, поэтому общий запас энергии в них примерно одинаков. Все эти вихри можно объединить в один тип фронтальных синоптических образований, наиболее распространенных в Мировом океане.

Возможность существования вихревых образований в открытом океане, вдали от берегов и сильных течений, была обнаружена в конце 50-х годов, когда стали использоваться поплавки обтекаемой формы, перемещающиеся вместе с течением на заданной глубине. Эти поплавки через определенные промежутки времени передавали акустические сигналы. С помощью таких поплавков удалось установить, что в юго-западной части Саргассова моря скорость и направление течений даже на больших глубинах сильно меняется за сравнительно короткий срок (1–2 недели). Общая картина дрейфа поплавков позволила предположить существование в толще вод вихря с диаметром около 200 км, перемещающегося на запад со скоростью 2 км/сут. В отличие от рингов Гольфстрима этот вихрь целиком состоял из вод Саргассова моря.

Вот тогда-то и начались поиски вихрей в открытом океане. Комплексные наблюдения советских океанологов сначала в Аравийском море (1967 г.), а затем в Тропической Атлантике (1970 г.), в районах со слабыми (как предполагалось ранее) течениями, позволили обнаружить мощные вихри размером 100–200 км. Так, в 1970 г. на полигоне площадью 120x120 морских миль вели наблюдения шесть советских научно-исследовательских судов, было зарегистрировано 5 синоптических вихрей (2 антициклонического и 3 циклонического, характера), которые перемещались на запад со скоростью 5 км/сут. Расположение вихрей напоминало шахматную доску, где черные и белые клетки соответствовали вихрям разного типа вращения. Это позволило выдвинуть гипотезу, что по своей динамике обнаруженные вихри близки к так называемым «планетарным волнам Россби», связанным с вращением Земли вокруг своей оси и ее сферичностью. Этот эксперимент, получивший название «Полигон-70», показал, что энергия вихрей в открытых частях Мирового океана значительно (на 1–2 порядка) превышает энергию средней (климатической) циркуляции.

Спустя два года к юго-западу от Бермудских островов американские ученые, опираясь на опыт и результаты советских исследований, начали специальные наблюдения за вихрями. Этот эксперимент получил название МОДЕ. В отдельных точках исследуемого района диаметром около 300 миль наблюдения продолжались с небольшими перерывами около двух лет. В океане были обнаружены синоптические вихри, очень похожие на описанные выше, лишь скорость их перемещения оказалась несколько меньше (2–3 км/сут). Энергия вихрей распределялась очень неравномерно. Так, над неровным дном она уменьшалась. «Поведение» вихрей оказалось довольно странным. Динамика группы вихрей в целом оказалась близкой к поведению волн Россби, а вот каждый вихрь в отдельности в некоторые моменты заметно отклонялся от волнового движения.

Как это часто бывает в научной работе, исследования, ответив на некоторые вопросы, задали океанологам огромное количество загадок. Первым шагом к их решению стала организация международной экспедиции, получившей название ПОЛИМОДЕ. Основной вклад в ее проведение внесли советские и американские океанологи. В ПОЛИМОДЕ принимали участие также ученые Великобритании, Франции, Канады и ФРГ, Наиболее интенсивные наблюдения велись с июля 1977 по август 1978 г., когда в Саргассовом море и у берегов Западной Европы постоянно работало около десятка научно-исследовательских судов.

Результаты экспедиции обработаны и проанализированы пока еще не полностью, но уже сейчас ясно, что в открытой части Северной Атлантики вихри широко распространены и оказывают существенное влияние на крупномасштабную динамику вод этого региона Мирового океана. В отличие от рингов Гольфстрима вихри открытого океана имеют более устойчивое направление движения (в основном на запад), скорости вращения вод в вихрях 20–60 см/сек (то есть в 2–3 раза меньше, чем в рингах). На разных глубинах вращательное движение может значительно меняться (вплоть до смены направления). Ринги же в этом отношении более однородное образование.

Установлено, что плотная («шахматная») структура вихрей наблюдается далеко не всегда. Нередко на значительном по площади участке океана вихри отсутствуют вообще или существует один-единственный вихрь. Обнаружено взаимодействие между вихрями (в основном энергообмен). Один вихрь может быстро усиливаться за счет ослабления соседнего. На стыке соседних вихрей разного направления вращения возникают узкие струйные течения с большими скоростями, которые перемещаются вместе с вихрями и существуют не более 1–2 недель. Легко представить, насколько сложным, запутанным может оказаться перемещение какого-либо плавучего предмета, опущенного на воду с судна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: