Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983

- Название:На суше и на море - 1983

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983 краткое содержание

empty-line

5

empty-line

7 empty-line

8 0

/i/55/692455/i_001.png

На суше и на море - 1983 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Зачем же дуб? Он так медленно растет…

— Зато когда поднимется, незаменим для укрощения ураганов. Нам не так страшны пожары, как штормовые ветры, особенно у берегов Балтики. Дуб надо сажать именно там. И во всех других местах — полосами, как ветроломные линии. Конечно, размножать надо его не желудями, а крупномерными саженцами, способными быстро прирастать.

— Разве береза не выполнит этой роли? Ее и сажать не надо.

— Очень гибка, она склоняется под ветром и пропускает его, а не ослабляет.

Мы вновь перешли ручей, задержались на мосту, любуясь безбрежностью лесных далей, которые открывались по долине до холма Гайзинькална и до Восточных Видзем, окружающих на севере Алуксненское озеро.

По дороге к машине Каспар Кришович остановился у пробных делянок 163-го квартала. Здесь еще двадцать лет назад на одной части смешанного леса вырубили березовый и осиновый молодняк, оставив только сосну. А на другой части дали расти и сосне, и лиственным породам. Поднялись несравнимые сообщества. На первой делянке стоял высокий, стройный сосняк, он наращивал за каждый сезон по восемь-девять кубометров древесины на гектаре. На второй, многоцветной и отрадной для глаза делянке, где вперемежку стояли и сосны, и березы, осины и ольха, все деревья выглядели более мелкими. В конкурентной борьбе они явно ослабили друг друга. Как же проигрывал этот лес в развитии, в способности связывать солнечную энергию, превращая ее в полезное и нужное нам органическое вещество — древесину!

Всякому свое. Смешанные леса — для парков вблизи городов, для услады и здоровья людей. Однородные хвойные — для промышленного назначения.

Так в своем первом «приказе по ведомству природы» давным-давно распорядилась богиня плодородия Кибела.

Так поступают признающие это мудрое распоряжение современные лесоводы-биологи.

Сосна по-латышски называется priedes.

Это слово широко вошло в историю, быт, название хуторов, поселков, в имена и фамилии. Его корень звучит во многих других словах.

Есть городок Приекуле. Есть станция Приедайне. Фамилия известного писателя Латвии — Гунар Приеде.

До поселка Приедайне от Риги всего десять или двенадцать километров. Как от центра города до Межа-парка, этого изумительного соснового бора в окружении задумчивых озер.

В Приедайне тихо. Даже у станции и в поселке с красивыми дачами, чистыми улицами и асфальтом, уложенным на белый песок. Прогудит редкий неторопливый автобус, на минуту потревожит покой — и снова тишина. Голубое небо мирно просвечивает сквозь ажурную кисею хвои, запах смолы густо висит над песчаной почвой, покрытой толстой лесной подстилкой. Пятна солнца лежат на земле и высвечивают желтые стволы.

Дома среди сосен. Сосны в огородах, на улицах и уж, конечно, по высокому правому берегу широкой Лиелупе, по которой нет-нет да и пробежится ветерок, подымая рябь на темноватой воде.

Все прибрежье, куда достает взгляд, укрыто крупной сосной. Иду полчаса, час, а вокруг только сосны на давно усмиренных дюнах. Иду вверх, вниз, обходя редкие можжевеловые кусты, то и дело дотрагиваюсь до теплых стволов дремлющих сосен и ловлю себя на мысли, что мне очень спокойно, я беспричинно улыбаюсь, на душе тихо и безмятежно, как тихо в пятнистом от светотеней чудном бору, которому, кажется, нет конца и края.

Приедайне… Сосновая…

В этот бор изредка прорывается запах нагревшегося моря, подсыхающих водорослей, выброшенных прибоем. Там, за протокой, — залив с постоянным упругим ветром. Здесь тишина, игра процеженного сквозь кроны солнца и хрустящая подстилка хвои под ногами.

На крутой дюне, заросшей вереском, растет сосна-великан, рукастая, неохватная, с темнеющим на отломе дуплом. Мать-прародительница, остановившая когда-то своими разлапистыми корнями подвижной песок и рассеявшая вокруг шишки, из которых выросли дочки. Они стоят вокруг, как надежная опора старости.

Обхожу крутое клон, беру влево и оказываюсь у протоки. Моря еще не видно, но оно близко, ветер сообщает о нем запахом соленого простора и влаги. На той стороне тоже сосна, серо-зеленое одеяние балтийского берега. И лишь в одном месте сквозь зелень прорываются красные квадратики черепичных крыш.

Солнце бьет в глаза, оно уже низко над бором, над Юрмалой, над катером, идущим вверх по реке. Вечереет. Сильнее запах смолы, краснее в закатном свете сосны, длиннее тени, они уже сливаются в глубине бора в сплошную дымчатую завесу.

Придерживаясь берега протоки, возвращаюсь к поселку. Спокойно на сердце, голова свежа, ничего не тревожит. И так отрадно, словно ты опять молод, полон сил и все самые светлые надежды вот-вот сбудутся.

Мать-природа. Приедайне…

Быть вам вечно!

Рудольф Буруковский

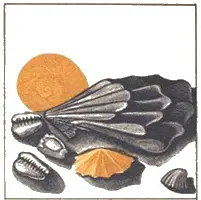

КАУРИ — СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

Заметки конхиломана

Худ. О. Чарнолусская

Цветные фото Н. Маркова

Моллюски… Это очень большая группа животных. По числу видов она уступает лишь насекомым. Науке известно сейчас около 126 тысяч видов современных и 45–50 тысяч вымерших видов моллюсков. Много! Но что возникает в нашем воображении при этом слове: моллюски?.. У одних — образ чего-то скользкого и неприятного вроде слизняка (кстати, тоже моллюска), ползущего после дождя по лесной тропинке и оставляющего за собою влажно блестящую полоску слизи… Другие вспоминают прекрасную раковину, подобную той, которую Константин Паустовский сравнивал с окаменевшей пеной нежнейшего розового цвета. Каждый представляет свое. А я не могу все это разделять.

Среди моллюсков есть всякие: и красивые, и так себе, и просто противные; полезные и вредные; безобидные и смертельно опасные, а многие, между прочим, даже вкусные! Древние говорили: «Habent sua fata libelli» — «Книги имеют свою судьбу». Я хочу сказать: «Наbеnt sua fata сопchi». Моллюски и их раковины тоже имеют свою судьбу. И я — человек к ним неравнодушный — не перестаю поражаться: каким удивительным образом, казалось бы, самая простая раковина может воздействовать на человеческие умы, отражаясь в историй, фольклоре, искусстве, языке! А если я для вас не авторитет, то познакомьтесь с мнением других. Выдающийся современный математик Г. Вейль, говоря о раковине Туррителы, восклицает: «Поистине замечательно, насколько точно ширина следующих один за другим витков этой раковины подчиняется закону геометрической прогрессии!» Как видите, можно «поверить алгеброй гармонию» и, не разрушив при этом ее очарования, лишний раз изумиться тому, как за бесконечной изменчивостью форм живой природы скрываются строгие законы. А вот что пишет Карел Чапек: «Чудесна и величественна природа, и я, неутомимый паломник по картинным галереям и музеям изящных искусств, должен признаться, что наибольшее наслаждение я получил от созерцания раковин и кристаллов в Естественно-историческом музее». И далее: «…раковины лучше всего, потому что вид у них такой, будто игривый дух божий, вдохновленный собственным всемогуществом, сотворил их для своего развлечения. Розовые и пухлые, как девичьи губы, пурпурные, янтарные, перламутровые, черные, белые, пестрые, тяжелые, как поковка, изящно-филигранные, как пудреница королевы Мэб, гладко обточенные, покрытые бороздками, колючие, округлые, похожие на почки, на глаза, на губы, стрелы, шлемы и ни на что не похожие, они просвечивают, переливаются красками, как опалы, нежные, страшные, не поддающиеся описанию… Когда я проходил затем по сокровищницам искусства, осматривал коллекции мебели, оружия, одежды, резьбы, фарфора… я снова видел: чудесна и величественна природа. Все это те же раковины, но возникшие по иной божественной и необходимой прихоти. Все это создал нагой мягкотелый слизняк, трепещущий в творческом безумии… Так будьте же подобны природе: творите, творите прекрасные, удивительные вещи с бороздками или витками, пестрые, прозрачные. Чем больше вы будете творить, тем ближе вы будете к природе. Нет ничего величественнее природы!» По-моему, к этому нечего добавить!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: