Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Название:На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16 краткое содержание

В сборник включены рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых и журналистов, фантастические рассказы советских авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям наук о Земле.

На суше и на море. 1976. Выпуск 16 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ары-Mac очень любопытен для зоолога, и я проделал несколько интересных маршрутов, которые, к сожалению, были омрачены непрестанными дождями. Здесь можно встретить не только типичных обитателей тундры, но. и животных, тяготеющих к районам с древесно-кустарниковой растительностью. В редколесьях обитали многочисленные дрозды Наумана, полярные овсянки, пемочки-теньковки, чечетки, варакушки, вблизи же озер часто встречались кулики, чайки, крачки. Через Ары-Mac регулярно проходят, направляясь весной на север, стада диких оленей, обычен заяц-беляк, даже летом встречается росомаха. В реке Новой, вдоль правого берега которой протянулся этот лесной остров, хатангские рыбаки ловят отменных чиров, муксунов, сигов и других ценных рыб.

В Ары-Mace расположен стационар Ботанического института Академии наук СССР. Ряд лет изучаются взаимоотношения тундры и леса на крайней границе распространения древесной растительности; здесь можно наблюдать разные виды ее приспособлений к суровым арктическим условиям. Лиственницы нередко растут куртинами, принимая не только кустарниковые и «шпалерные», но и стланиковые формы.

В этом уникальном, самом северном в мире лесу каждое дерево как бы своеобразный прибор, регистрирующий изменения природных условий; это и определяет его большую научную ценность. Но местные рыбаки и охотники, срубающие пару-другую лиственниц для костра, даже не подозревают, что наносят этим ущерб. Еще более опасны для Ары-Маса тяжелые гусеничные машины — вездеходы, тракторы, которые могут нанести редколесьям серьезные повреждения. По ходатайству краевого общества охраны природы и Ботанического института АН СССР красноярские геологи наметили специальные меры для охраны Ары-Маса во время разведочных работ в Хатангском районе.

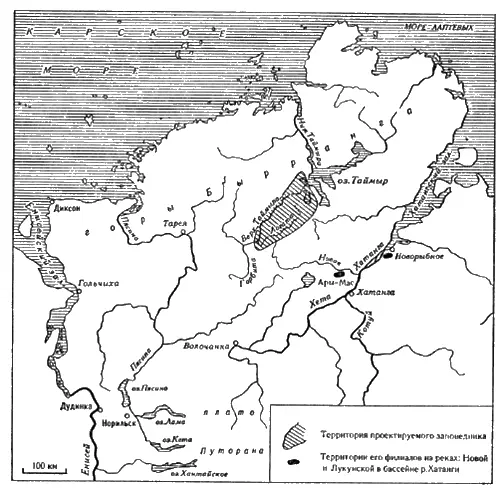

Уже сейчас этому массиву посвящено немало научных трудов, он известен ботаникам не только нашей страны, но и за ее пределами. Значение этого замечательного памятника природы исключительно велико, и поэтому Ары-Mac с окружающими участками тундры предложено превратить в филиал будущего Таймырского заповедника.

Внизу, под крылом самолета, просторная долина реки Новой, бесчисленные пойменные озера, протоки, острова… Остаются позади последние форпосты приземистых ары-масских лиственниц, и опять — теперь уже окончательно — безраздельно господствует тундровый ландшафт.

Все чаще, порой почти непрерывно, мелькают внизу испуганные куропатки, черными тенями проносятся поморники, распластав крылья, парят огромные чайки-бургомистры.

Почти четверть часа самолет летит вдоль длинного озера Кокора. На его южном берегу виднеется небольшой белый прямоугольник. Это балок — жилище рыбаков. Возле него мечутся собаки, затем появляются две фигурки. Люди вышли посмотреть, что за самолет, но, увидев наш колесный АН-2, тут же возвращаются в балок. Сесть здесь можно только на озере, и раз летит не гидроплан, значит, и посадки не будет.

Штурман показывает на карту и смотрит вниз. Впереди новое крупное озеро — это уже Нада-Турку, откуда берет начало один из главных притоков Логаты. Теперь мы летим уже над территорией проектируемого заповедника. Для непривычного глаза кажется странной немыслимая путаница речек и озер. Число их невозможно определить: сотни, тысячи, может быть, даже десятки тысяч только в поле зрения — округлых, эллипсовидных, подковообразных… С трудом разбираясь в этой мешанине с помощью штурмана и карты, находим одно из главных русел Логаты; эта речка называется здесь Логата-IIада-Турку. Мы летим над нею и приглядываемся с особой внимательностью к вьющейся внизу голубой ленточке, стараясь угадать и скорость течения, и глубину, и характер дна. Дело в том, что именно в верховьях Логаты намечен лодочный маршрут для основного наземного обследования территории заповедника. Мы собираемся плыть на резиновых лодках без моторов. Если гидросамолет сумеет нас высадить в районе озера Нада-Турку, то за три-четыре недели можно спуститься на веслах до устья Малой Логаты. Вот и нужно оценить возможности такой экспедиции в этой совершенно безлюдной местности. Главный вопрос: сможет ли гидроплан сесть в верховьях узкой извилистой речки? Но пилот решает эту проблему очень просто: вблизи Логаты множество крупных озер, и любое из них может служить посадочной площадкой для АН-2 с поплавками.

По верховьям Логаты мы отметили множество крупных скоплений линных гусей и несколько небольших стай краснозобых казарок. Встретить этих редких и ценных птиц было особенно приятно, ведь в районе озера Таймыр проходит восточная граница обитания этого эндемичного для нашего Севера вида [11] Эндемичный вид — не встречающийся более нигде.

.

Все чаще и чаще попадаются на глаза дикие олени. Они держатся небольшими группами или поодипочке. Животные не обращают внимания на гул самолета. В большинстве это самцы, «хоры», как их называют. Самок же с телятами не видно, хотя пора отела миновала. Основные летние пастбища оленей находятся западнее, в истоках Верхней Таймыры и в бассейне Пясины. Много оленей уходит летом на север, в сторону океанского побережья, туда, где текут малоизученные таймырские реки Шрепк и Траутфеттер (их назвали именами путешественников, современников знаменитого исследователя Таймыра — А. Ф. Миддендорфа). Здесь, в бассейне Логаты, остаются лишь небольшие группы оленей, отставшие от своих стад.

Летим вдоль русла Логаты. Река становится шире. От берега часто отплывают стаи потревоженных линных гусей. Они тесно прижимаются друг к другу, и сверху кажется, будто по воде плывет светлый островок, оставляющий за собой расходящиеся углом волны.

Берега реки круче, появляются береговые обрывы и яры, вся местность здесь более пересеченная. Чаще видим пернатых хищников — мохноногих канюков и соколов-сапсанов, рядом с которыми, как правило, поселяются гуси или казарки. По неписаному закону тундры хищники не трогают соседних птичьих гнезд и даже оберегают их от песцов и поморников.

На прибрежных буграх хороша заметны свежие выбросы земли — это норы песцов. Вот и хозяин одной из таких нор, он убегает, вытянув длинный, по-летнему тонкий хвост. От его зимней красоты не осталось и следа, весь он худой, грязно-бурый.

Внезапно самолет делает крутой вираж, преследуя уходящего на махах волка. А невдалеке несколько спокойно пасущихся оленей, и мне невольно вспоминается жаркая дискуссия о роли волка в жизни тундры. Зоолог Л. Н. Мичурин, большой знаток и ценитель таймырской природы, упорно отстаивал точку зрения, что волки — необходимый элемент тундровых биоценозов: они регулируют численность оленей, играют роль санитаров, «выбраковывая» наиболее слабых и больных животных. Мичурин высказывал эти взгляды гораздо раньше, чем стали известны популярные теперь у нас книги Фарли Моуэта «Не кричи: волки!» и Лоис Крайслер «Тропами карибу», написанные в защиту канадских волков. Правда, далеко не все специалисты соглашаются с подобным мнением. Но во всяком случае вряд ли оправдано истребление этих зверей при помощи авиации в малонаселенных районах Таймыра, где отсутствуют домашние животные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: