Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Название:На суше и на море. 1976. Выпуск 16

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Винников - На суше и на море. 1976. Выпуск 16 краткое содержание

В сборник включены рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых и журналистов, фантастические рассказы советских авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям наук о Земле.

На суше и на море. 1976. Выпуск 16 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди коралловых рифов близ Андаманских островов обитает гигантский лангуст — десятиногий морской рак. На нашей планете он один из самых крупных. Вес его достигает 5 кг. Индийские специалисты намерены создать ферму, где будут разводить этого морского рака искусственно.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ И ЖИЗНЬ

Заставка Е. Скрынникова

Карты выполнены по эскизам авторов

Проблема загрязнения окружающей среды с каждым годом приобретает все большую остроту. От ее правильного решения во многом зависят судьбы цивилизации. И эту проблему, конечно же, необходимо исследовать всесторонне. Здесь нам хочется подойти к ней с несколько необычных позиций.

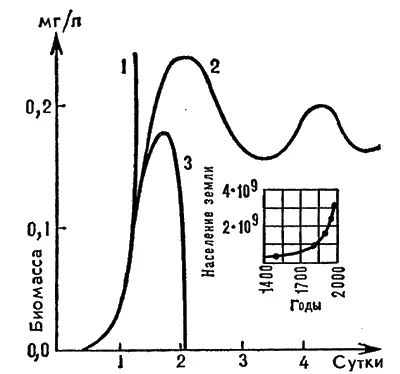

Загрязнение среды своего обитания свойственно не только человеку. Этот грозный процесс служит регулятором, тормозящим численный рост популяций многих простейших организмов, обитающих в жидкой среде. В ней накапливаются токсичные продукты жизнедеятельности организмов. Для изучения подобного процесса были поставлены многочисленные опыты на живых организмах с помощью электронно-вычислительных машин. На схеме 1, взятой из книги В. Л. Лебедева, Т. А. Айзатуллина и К. М. Хайлова «Океан как динамическая система», показаны некоторые результаты таких опытов. Кривые, вычисленные на ЭВМ, показывают, как изменяется биомасса простейших организмов при разной скорости отвода продуктов жизнедеятельности (метаболитов) из среды обитания. В этих математических опытах предполагается, что количество пищи достаточно для роста популяции.

Кривая 1 показывает рост биомассы при полном отводе из среды обитания загрязняющих ее метаболитов. В этом случае популяция неудержимо растет. Наблюдается взрывоподобное развитие процесса — увеличение биомассы в геометрической прогрессии. Например, одна диатомовая одноклеточная водоросль способна путем деления за четыре дня дать потомство в 140 млрд, особей.

При подобном экспоненциальном росте численности живых организмов возникает опасность полного уничтожения пищевых ресурсов в окружающей среде и гибели всей популяции. Поэтому природа должна была в процессе эволюции жизни выработать механизмы, которые включались бы при достижении большой плотности популяции и служили бы ингибиторами (угнетателями роста). Таких механизмов много, изучены они не до конца, по предполагается, что среди них важное место занимают токсичные выделения, загрязняющие среду обитания.

Кривая 2 показывает динамику популяции при быстром, но не полном отводе токсичных метаболитов. Кривая 3 построена при очень медленном их отводе. Она показывает, что это привело к гибели популяции. Интересно отметить: на ранней стадии развития популяции при сравнительно невысокой плотности организмов все три кривые совпадают, то есть загрязнение среды еще не влияет на популяцию.

Можно предполагать, что в процессе эволюции выжили и закрепились только те виды, которые не слишком сильно загрязняли окружающую среду. Поэтому производимое ими загрязнение не представляет для них угрозы. Но не все испытания пройдены.

На врезке в схеме 1 показан рост населения Земли. Он лишь недавно вступил в экспоненциальную фазу, которую называют демографическим взрывом. На определенной стадии развития и человечество встретилось с проблемой загрязнения среды и отвода продуктов своей деятельности.

Схема 1.Динамика популяции и рост населения

1 —биомасса популяции при полном отводе метаболитов,

2 — то же при быстром, но неполном отводе метаболитов,

3 — то же при очень медленном отводе.

Какие из этих продуктов наиболее обильны и опасны? Дать ответ на этот вопрос не просто, хотя никто не затруднится привести наглядные примеры загрязнений. Вероятно, многие первым назовут углекислый газ, выбрасываемый в воздушный бассейн при сгорании различных видов топлива. Говоря о таком загрязнении, мы считаем само собой разумеющимся, что без вмешательства человека состав атмосферы останется неизменным и наиболее благоприятным для жизни. Но дело обстоит иначе. Атмосфера подвергается независимым от человека изменениям, эволюции, при которой углекислый газ — основная пища зеленых растений — постепенно исчезает. В геологическом прошлом атмосфера содержала его в 200 с лишним раз больше, чем теперь. Содержание углекислоты уменьшилось с 7,5 до 0,032 % от объема всего атмосферного воздуха. Это произошло из-за потребления углекислого газа зелеными растениями. При отмирании растений он возвращается в атмосферу в процессе их гниения (который представляет собой не что иное, как медленное сгорание), но не полностью. Значительные количества углерода подверглись захоронению и образовали залежи угля и нефти. Как указывает известный советский климатолог М. И. Будыко, снижение содержания углекислого газа в атмосфере имело два последствия: во-первых, уменьшилась продуктивность и масса зеленых растений; во-вторых, изменился климат. Он похолодал и приблизился к той критической точке, когда очень небольшие дополнительные изменения в тепловой прозрачности атмосферы (а эта тепловая прозрачность зависит от углекислого газа) могут привести к полному оледенению нашей планеты.

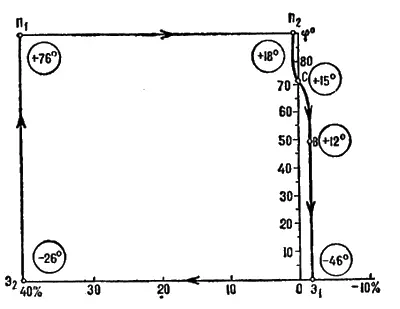

Схема 2.Зависимость границы льдов от изменения поступающей радиации в % (поступающую радиацию можно заменить на уходящую, но взятую с обратным знаком)

+15° — средняя температура поверхности планеты,

φ° — географическая широта.

На схеме 2 показана построенная М. И. Будыко модель поведения ледяного покрова в северном полушарии в зависимости от поступления солнечного тепла. Современная граница льдов проходит около 72° северной широты (точка С на рисунке). Достаточно уменьшения количества тепла всего на 2 %, чтобы граница льда сместилась к 50° с. ш., в точку В. При этом климат потеряет устойчивость, и будет достаточно небольшого случайного похолодания, чтобы льды распространились до экватора (точка Э) и произошло полное оледенение Земли, а средняя температура планеты упала до минус 46°.

Состояние полного оледенения оказывается климатической ловушкой, из которой трудно выйти: приток радиация можно увеличить на 10, 20, 30 %, но площадь льдов, не изменится. Только после возрастания притока на 40 % (точка Эг на модели) положение льдов станет неустойчивым и их площадь начнет сокращаться, пока граница не дойдет до полюса (точка П 1). Земля станет полностью безледной, а ее средняя температура повысится до 76°. Безледное положение устойчиво. Это тоже своего рода ловушка. У полюса появится первый ледяной покров только тогда, когда поступление тепла снизится на 39 %, а средняя температура планеты упадет до 18° (точка П 2). После этого достаточно очень небольшого понижения притока тепла (в пределах 1 %), чтобы климат пришел в современное состояние при средней температуре 15° и положении льдов у 72° с. ш. (точка С). Небольшие изменения получаемого планетой тепла, в пределах 1–2 %, могут зависеть от содержания в атмосфере углекислого газа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: