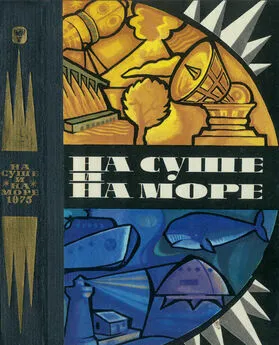

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Название:На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15 краткое содержание

В сборник включены приключенческие повести, рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых, фантастические рассказы. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям науки о Земле. В книге помещены цветные фотоочерки о Югославии и Сванети.

На суше и на море. 1975. Выпуск 15 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За всю первую половину XVII века эта новая культура распространилась мало, даже в Испании. В то время было только две категории ее потребителей: бедняки и солдаты. При беспросветной нужде будешь есть что угодно, у солдат же все определяется дисциплиной.

После раздела империи Карла V за испанцами сохранялись многие владения в Италии, Нидерландах, Франш-Контэ, где они держали гарнизоны. А во время Тридцатилетней войны испанцы и австрийцы вводят в Германию и Швейцарию войска наемных солдат из всех стран, в том числе и испанских пехотинцев, которые уже давно привыкли к бататам и возили их с собой в фургонах. Итальянские и швейцарские крестьяне, вступавшие в общение с солдатами, отнеслись к клубням подозрительно, но в Германии все было иначе.

В хрониках Тридцатилетней войны есть очень страшные записи. В 1640 году, когда война шла уже двадцать третий год, в некоторых местностях «можно было пройти много миль и не встретить ни человека, ни зверя, ни даже воробья: уцелевшие в деревнях дома завалены трупами и падалью. Мужчины, женщины, дети, слуги, лошади, свиньи, коровы лежат бок о бок или вповалку, задушенные чумой и другими болезнями. Все кишит червями, исклевано птицами, объедено волками и собаками, потому что нет никого, кто бы похоронил людей, пожалел их и оплакал». Кое-где посреди таких кладбищ бродили настоящие призраки, питались травой и кореньями, бывали случаи каннибализма. А теперь вообразите среди всего этого кошмара приход в Саксонию и Вестфалию испанских солдат. Когда они протягивали крестьянам картошку, те ели ее прямо так, сырую, и плакали от радости. Немного спустя они стали ее выращивать.

В XVII веке картофель был принят еще одной страной — Ирландией. Нищей католической Ирландией, отторженной от мира, забитой и задавленной англичанами, живущей всегда под угрозой голода. Когда в 1664 году Джон Форстер выпустил сочинение под названием «Выращивание картофеля увеличит благосостояние Англии», над ним смеялись. Автор осмелился предложить английским крестьянам последовать примеру ирландцев. От этой пищи бедняков англичане отвернулись с презрением. Однако они согласились принять ее как корм для скота.

Ни на что не похожий. Вы можете спросить: откуда же взялось такое отвращение? Почему европейцы принимают картофель только в принудительном порядке или под угрозой голодной смерти? Отвращение это нам теперь не попятно. Но попробуем все-таки кое в чем разобраться.

Прежде всего надо сказать, что картофель тогда был абсолютной диковинкой. По внешнему виду его не с чем было сравнивать, разве что с трюфелями. Но трюфели — это роскошь, редкий деликатес. Картофель не был похож на то овощи, которые европейцы с незапамятных времен клали в свой суп: бобы, горох. А вот фасоль, родственница этих стручковых, была принята сразу.

— Извините, — скажете вы, — но ведь картофель можно положить в суп с таким же успехом. Од даже подходит для этого гораздо больше, чем бобы и горох.

Верно. Но следует учесть еще одно обстоятельство. Когда картофель попал в Европу, он не только не был похож на что-то вполне привычное (исключая трюфели), он совершенно не был похож и на тот картофель, какой мы знаем сегодня.

Картофелины были совсем маленькие (мелкие трюфели), никому в голову не пришло их чистить, а картофель с шелухой был бы в супе мало приятен.

— В таком случае, почему же его не ели просто так, как отдельное овощное блюдо?

А дело все в том, что овощи ели тогда только в супе. Как отдельное блюдо среди простых людей в ходу был лишь один салат, а в некоторых областях — каштаны. Но даже любителям каштанов сваренный в кожуре картофель казался безвкусным, отдавал землей. В богатых домах помимо супа ели овощи только с крепким привкусом: репу, капусту, щавель, сурепку, анис, цикорий — или же тающие во рту: спаржу, артишоки. Людям, привыкшим к острым специям, картофель показался, конечно, еще преснее, чем крестьянам. Удивительно, что никто не догадался придать картофелю более резкий вкус, ведь недостатка в таких средствах тогда не было. Но случилось так, что скромный, неприглядный с виду картофель вышел на сцену как раз в тот момент, когда там только что появились блестящие «актеры» — заморские пряности, восторженно принятые публикой. Разве картофель мог с ними тягаться?

Не пришлась по вкусу и мучнистость картофеля. Другое дело, если б из него можно было получить муку и испечь хлеб или что-то близкое к хлебу. О, тогда бы его сразу признала вся Европа, и в первую очередь французы, для которых хлеб был высшей сущностью, — об этом свидетельствует вся история внедрения во Франции картофеля.

Пармантье. Обратимся к середине XVIII века. Уже восемнадцатого. Картофель понемногу завоевывает Германию, Фландрию, Швейцарию, более медленно Англию, Во Франции же — полный провал (исключая Лотарингию и часть Бургундии и Франш-Контэ, куда его привезли испанские солдаты). Большинство населения Франции картофеля в глаза не видело, а тем, кто видел, он доверия не внушал. В Безансоне местные власти запретили разводить картофель, так как эти новые клубни распространяют якобы проказу. В книге по кулинарии 1748 года можно было прочитать: «По всеобщему мнению, это самые вредные из овощей, однако народ, составляющий большую часть населения, ими питается». Вторая часть фразы противоречила первой и не отвечала истинному положению вещей. В 1748 году народ Франции картофелем не питался. Кое-где им начинали кормить скот, но люди его есть отказывались. Они не знали, как его приготовить, и не находили в нем вкуса. Даже в самом названии, данном ему французами, чувствуется оттенок пренебрежения: ротте de terre — «земляное яблоко». Позднее сербы скажут: кромпир, земляная груша.

Бедствия последних лет правления Людовика XIV не забывались. Пока философы наносили свой мощный удар по социальному строю, нуждающемуся в переменах, многие ученые продолжали без устали думать об угрозе голода, и кое-кого из них презираемые и отвергаемые клубни заинтересовали вовсе не своим курьезным названием. В 1761 году Дюамель дю Монсо, а в 1762 году Фреспо выступили в защиту картофеля в печати. Но кто их читал кроме других ученых да немногих любопытных? Газет в то время не было. Деревенские жители за пределами семьи могли слышать разве что только голос своего кюре. И вот ученые решили призвать духовенство на помощь. В 1765 году епископ из Кастра распределял картофель между священниками своей епархии: «Посадите его, покажите людям, как он растет и какой он вкусный». Мысли о голоде не перестают тревожить ученых. В 1772 году Академия наук, литературы и искусств в Безансоне выдвинула тему для конкурса: «Исследование пищевых продуктов, способных сократить бедствия неурожайных лет». Один из участников конкурса в качестве спасительного средства предложил картофель. И это в Безансоне, где несколько лет назад картофель был запрещен как носитель проказы! Исследование произвело сенсацию. Прекрасно изложенное, оно завоевало автору первую премию. Имя лауреата было Пармантье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: