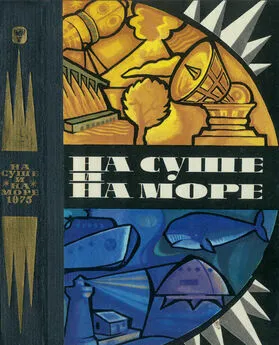

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Название:На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15 краткое содержание

В сборник включены приключенческие повести, рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых, фантастические рассказы. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям науки о Земле. В книге помещены цветные фотоочерки о Югославии и Сванети.

На суше и на море. 1975. Выпуск 15 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все франко-кантабрийское искусство — это за малым исключением искусство бессюжетное. Чтобы решить композицию охоты, необходимо было изобразить человека. Нам, правда, известны резные человеческие портреты и фигурки, однако в палеолитической живописи человек по существу отсутствует.

Аббат Брейль видит в сцене, изображенной на стене шахты, своего рода мемориальную доску в память о драме на охоте. Бизон задрал человека, но смертельная рана самому зверю, возможно, нанесена носорогом, который ввязался в поединок. Копье, вонзившееся в хребет животного, предполагает далее ученый, не могло так глубоко распороть ему брюшную полость; возможно, причина этого — примитивное орудие для метания камней, неясные очертания которого виднеются под ногами бизона. И наконец, схематически нарисованная птица (почти без ног и клюва). Для Брейля она — своеобразный кладбищенский столб, который еще и поныне в ходу у эскимосов Аляски.

Подобная трактовка не единственная, а так как исследователям доисторической эпохи она показалась слишком простой, то хлынул поток фантазии. Одна из таких гипотетических версий представляется любопытной и заслуживает хотя бы краткого изложения.

Автор ее — немецкий антрополог Кирхнер, выдвинувший смелую гипотезу о том, что вся эта сцена вовсе не связана с охотой. Распростертый на земле человек — не жертва звериных рогов, это шаман, пребывающий в экстатическом трансе. Концепция Брейля никак не объясняет присутствия птицы (аналогия с эскимосским надгробием малоубедительна) и птичьих очертаний головы распростертого на земле человека. Кирхнер же в своей интерпретации основной упор делает на эту деталь. Он базируется на религиозных обрядах охотничьих племен Сибири в далеком прошлом. В качестве примера он приводит обряд принесения в жертву коровы, описанный в монографии В. Серошевского о якутах. В этой сцене жертвоприношения (как видно на приводимых в книге иллюстрациях) установлены три столба с вырезанными на их вершинах птицами, напоминающими птицу из пещеры Ляско. Жертвы приносились при участии шамана, который впадал в экстаз. Задачей шамана было проводить душу приносимого в жертву животного на небеса. После экстатического танца шаман замертво падал наземь, и тогда ему предстояло воспользоваться вспомогательным духом, то есть птицей, в обличье которой он, впрочем, и выступал, подчеркивая это нарядом из перьев и птичьей маской.

Гипотеза Кирхнера заманчива, ноне объясняет роли включенного в общую композицию носорога, который невозмутимо удаляется, как бы гордясь содеянным.

Сцена в шахте поистине уникальна. Ведь это чуть ли не первое изображение человека в палеолитическом искусстве. Что за поразительная разница в трактовке тела животного и человека! Бизон — впечатляющий и конкретный. Человеческая фигурка — удлиненный четырехугольный корпус, обрубки конечностей, едва распознаваемый символ человека. Впечатление такое, будто ориньякский художник стыдится своего тела, тоскуя по звериному роду, с которым распрощался. Ляско — это апофеоз тех, кому эволюция не навязывала изменения формы, оставив ее в прежнем виде.

Человек своим разумом и трудом нарушил порядок, установившийся в природе. Он стремился создать новый взамен существовавшего, приняв на себя целый ряд табу. Он стыдился своего лица — явного знака отличия. Он охотно напяливал маску животного. Если ему хотелось выглядеть красивым и могучим, он преображался, превращался в зверя. Он возвращался к началу, с наслаждением погружаясь в животворное лоно природы.

Изображения человека ориньякской эпохи представляют собой полулюдей-полуживотных, с головами птиц, обезьян и оленей, как, например, человеческая фигура из грота Тру-Фрейе в звериной шкуре, с рогами на голове. У этого человека громадные, зачаровывающие зрителя глаза, поэтому исследователи доисторического периода называют его богом пещеры или волшебником. В том же самом гроте одно из красивейших изображений — феерическая сцена звериного карнавала. Стадо лошадей, бизонов и пляшущий человек с головой зубра, играющий на каком-то музыкальном инструменте.

Для магического ритуала требовалась как можно более совершенная имитация животных. Вероятно, это послужило причиной того, что стали употреблять краски. Палитра художника проста — она сводится к красному цвету и его производным, а также к черной и белой краске. Создается впечатление, что доисторический человек не воспринимал иные цвета. Впрочем, древнейшие книги человечества (Веда, Авеста, Ветхий завет, поэмы Гомера) сохраняют верность этому ограниченному цветовому видению.

Наибольшим успехом пользовалась охра. В пещере Роше и Эйзи нашли запасы этого красителя, сделанные в доисторические времена. В песках третичного периода около Нантрон обнаружили следы его добычи в довольно широких масштабах.

В качестве красителей в ту пору использовали минералы. Основу черной краски составлял марганец, красной — окись железа. Осколки минералов растирали в порошок на каменных плитах или на костях животных, например на лопатках зубра, о чем свидетельствует находка в Пей-нон-Пей. Такую цветную пудру хранили в полых костях или мешочках, притороченных к поясу.

Порошкообразный краситель замешивали на зверином жире, на сале или воде. Контуры часто обводили каменным резцом, раскраска же производилась пальцем, кистью из звериной шерсти или связкой сухих веток. Пользовались также трубками для выдувания порошковой краски, о чем свидетельствуют росписи в Ляско — обширная площадь стены сохраняет неравномерную тональную насыщенность. Подобный способ обеспечивал эффект мягких очертаний зернистой поверхности, органичность фактуры.

Поразительная способность использовать разнообразные приемы живописи и рисунка в ориньяко-солютрейский и мадленский периоды натолкнула историков на предположение, что в эти отдаленные от нас на десятки тысячелетий времена существовали художественные школы. Подтверждает это развитие палеолитического искусства — от примитивных изображений рук в гротах Кастильо до шедевров Альтамиры и Ляско.

Проблема развития палеолитического искусства непроста, поэтому датировка резных фигурок и настенных росписей той эпохи— задача сложная. Более надежной основой периодизации служит совершенствование самих орудий.

Ранний палеолит, или эпоха оленей и человека разумного, длится от полутора до двух с половиной десятков тысячелетий, завершаясь где-то на пятнадцатом тысячелетии до нашей эры. Он делится на ориньякский, солютрейский и мадленский периоды. Природные условия в те времена стабилизировались, что послужило основой франко-кантабрийской цивилизации. Исчез призрак катастрофических оледенений — белесых, надвигающихся с севера масс холода, более сокрушительных, нежели вулканическая лава. Катастрофой для этой цивилизации, однако, оказалось… потепление. В конце мадленского периода олени ушли на север. Человек остался в одиночестве, покинутый богами и животными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: