Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Название:На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13 краткое содержание

В сборнике публикуются приключенческие и историко-географические повести, рассказы и очерки о людях, природе и городах нашей Родины и зарубежных стран, о различных путешествиях и исследованиях, зарисовки из жизни животного мира, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и очерки о жизни животных, о магнитном поле Земли и истории маяков.

На суше и на море. 1973. Выпуск 13 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В пылу полемики появлялись исключающие друг друга точки зрения. Одни вообще отрицали существование ольвийского торгового пути в страну аргиппеев. Другие, напротив, умудрялись доводить его вплоть до Джунгарии, Тибета и даже до границ Китая. «При всем моем уважении к знаниям древних и к учености новых землеведцев, — писал Н. Надеждин, — я сомневаюсь, и сомневаюсь крепко, чтобы во времена Геродота между странами столь отдаленными, как Черноморье и Подуралье, могли существовать сношения столь привычные и столь свободные, как те, в которых Геродот поставляет не только скифов, но и понтийских эллинов с аргпппеями и исседонами. Ныне от Херсонеса до Оренбурга, крайней южной точки Уральского Пояса, считается почтовым трактом более двух тысяч верст, следовательно, по меньшей мере около шестидесяти сухопутных дней. Расстояние ужасное, если даже не принимать в расчет дикой пустынности промежуточного пространства, которая, особенно в те отдаленные времена, тем более должна была затруднять и замедлять путешествие!»

Н. Надеждину возражал англичанин Э. Минз, помещавший племя аргиппеев в верховьях Иртыша, в районе Бухтармипска. «Торговый путь, — утверждал он, — от Урала шел почти прямо на юго-восток, в Джунгарию и район Кульджи». Решить эту сложнейшую историческую загадку было не так-то просто.

Сейчас положение заметно изменилось. Археология расширила возможности исторического поиска. Раскопаны пли частично изучены сотни самых разнообразных памятников прошлого: от еле уловимых стоянок первобытного человека до известных по летописям древнерусских городов. И скифские древности не были исключением. Народы и племена, которые, согласно Геродоту, жили когда-то вдоль торгового пути, получили благодаря раскопкам археологов вполне материальные черты в виде предметов утвари, оружия, украшений. Будины оказались в пределах Среднего Дона — в современных Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Савроматы заняли всю обширную полосу степей от Южного Урала до устья Дона. Фиссагеты обосновались в дремучих лесах Среднего Поволжья; иирки — в Прикамье. Аргиппеи-«плешивцы» были жителями Западного Приуралья, хотя с ними так и не удалось связать пока ни одну из известных сейчас археологических культур.

Итак, географические рамки нашего пути намечены, исторический фон определен. Но прежде чем говорить о главном звене всех доказательств — о расселении исседонов и аримаспов, следует упомянуть об одном научном открытии.

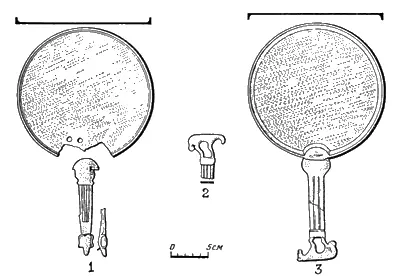

В 1926 году тогда еще молодой археолог Борис Граков изучал коллекцию ольвийских вещей в хранилищах Эрмитажа. Одна за другой проходили перед его взглядом бесценные античные находки — живое дыхание навсегда ушедших веков: изящные расписные сосуды, терракотовые статуэтки, золотые украшения тончайшей работы. Здесь была и большая группа круглых бронзовых зеркал с характерной плоской ручкой, которую украшала фигура барса или головка барана. Зеркал было много, гораздо больше, чем в каком-либо другом греческом городе Северного Причерноморья. Тогда ученый не придал особого значения этому факту. Ему было известно, что подобные же зеркала изредка встречаются в древностях Венгрии, в скифских могилах Приднепровья, на Северном Кавказе и в Поволжье. Определить время их изготовления не составляло особого труда: вторая треть VI — первая четверть V века до нашей эры.

Обо всем этом Борис Николаевич Граков вспомнил только через двадцать лет, когда ему пришлось заняться проблемой ольвийского торгового пути. Бронзовые зеркала стали поистине путеводной нитью в лабиринте скороспелых гипотез его предшественников. Ведь для того чтобы показать направление и общую протяженность торгового ольвийского пути, нужны совершенно особые материалы и находки. Прежде всего они должны быть греческими по происхождению, так как скифские вещи из Северного Причерноморья зачастую ничем не отличаются от изделий савроматов, саков, массагетов и других родственных скифам племен, обитавших к востоку от Дона. Далее, желательно, чтобы они были ольвийскими, поскольку именно из Ольвии начинался знаменитый торговый путь в богатые золотом восточные страны. Литые бронзовые зеркала с изящными ручками вполне отвечали обоим этим условиям. Большая их часть была найдена в Ольвии. Следовательно, там находился главный центр их производства. Оставалось лишь нанести на карту места находок зеркал к востоку от Скифии. Кропотливые поиски в грудах старых отчетов и публикаций принесли свои плоды. За восточными пределами скифских земель ольвийские зеркала встречались трижды: в урочище Улан-Эрге (близ Астрахани), в древнем кургане Елга (Бузулукский район) и в богатом погребении савроматской жрицы из урочища Бис-Оба (близ Орска). Так еще один полумифический рассказ встал на вполне реальную почву.

Окончательный вывод профессора Гракова строг и лаконичен: «Находки ольвийских зеркал на Волге и Урале— наилучшее доказательство реальности торгового пути, описанного Геродотом. Он шел из Ольвии, пересекал Дон, поворачивал по Волге на север и доходил до южных отрогов Урала в районе Орска, где и заканчивался. Этот путь не был единым. От него имелись ответвления на север и на юг».

Он смотрел на меня сквозь толстое стекло музейной витрины и улыбался. Улыбался затаенно, уголками губ, пряча усмешку в густую короткую бороду. В зале царила тишина. Пожилая женщина-смотритель задремала на своем стуле. А редкие в этот полуденный час посетители музея сюда почти не заглядывали.

Я мог созерцать своего кумира без всяких помех. Маленький пузатый божок из светлого камня всем своим видом напоминал проказника Силена, которого древние эллины представляли себе веселым и добродушным стариком. Но это было только внешнее сходство. Никакого отношения к искусству классической Греции божок не имел. Увидев его впервые, я поразился, что он помещен рядом с находками VII–III веков до нашей эры из курганов Алтая. Предмет явно выделялся среди окружающих его алтайских древностей. Картонный квадратик этикетки сразу же все поставил на свои места. Лаконичная надпись гласила: «Изображение египетского бога Беса».

Здесь было над чем поломать голову. Египетская вещь на Алтае? Возможно ли? История знает немало случаев ловких подделок и фальсификации, выдаваемых за последнее слово науки. Но на этот раз все оказалось в полном порядке. Статуэтка Беса попала в Государственный исторический музей из коллекции графа А. С. Уварова. А тот приобрел ее вместе с другими уникальными предметами старины у инженера Г. И. Спасского, много лет прослужившего на алтайских горных заводах. Вещь была найдена в одном из древних курганов Алтая, который разрыли в поисках золота печально знаменитые сибирские «бугровщики» — грабители могил. Из их рук в прошлом веке многие древности попадали в собрания частных коллекционеров и музеев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: