Айзек Азимов - На суше и на море [1969]

- Название:На суше и на море [1969]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - На суше и на море [1969] краткое содержание

В сборник включены повести, рассказы и очерки о природе и людях Советского Союза и зарубежных стран, зари-совьи из жизни животного миря, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены статьи на самые разнообразные темы.

На суше и на море [1969] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только один небольшой дом, вросший в землю, еще сохраняется. На нем висит замок. В окно видно, что стоит там стол, скамья, на столе самовар, чайник и чашка. Рыбак сказал нам, что хозяин дома живет у них в Устье, а сюда приезжает косить сено, рыбачить и ночует иногда.

Берег здесь обрывистый, метров пять высоты, дальше, за городом, — песчаная коса, называемая Виселичный наволок («наволок» по-северному — мыс). По преданию, названа так потому, что вешали там воинственных карачеев. Карачеи — кочевое племя, жившее у Карского моря (Лукоморья, по Нестору-летописцу). Они неоднократно нападали на город, недовольные данью. Про них ходили легенды, что не берет их ни пуля, ни нож, стойбища их видны только издали, а подойдешь ближе — уходят в землю.

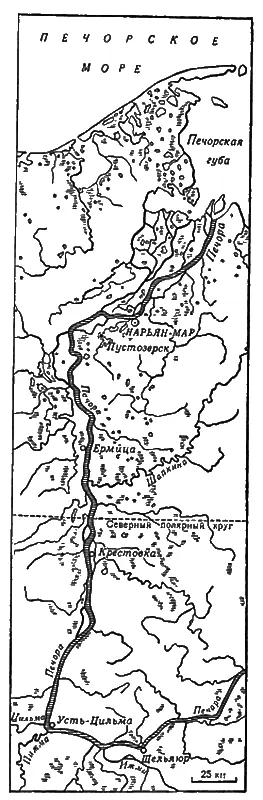

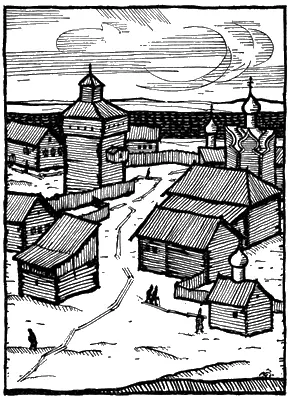

Это легенда, обычно сопровождающая историю. А история Пустозерска, как уже упоминалось, начинается в эпоху, предшествующую походам Ермака и освоению Сибири. Острог на Крайнем Севере был форпостом Московского княжества. Первоначально жили в городке за бревенчатыми стенами стрельцы и служилые люди. Понемногу начали появляться русские селения на Печоре. Новгородец Ивашка Ластка пришел на устье речки Цильмы и занял место, получив грамоту от Ивана Грозного «жить и копить на государя слободу». И слобода «копилась», росла, народ шел на Север в поисках новых земель, лесных угодий, пушных и рыбных богатств и свободы от крепостной неволи. Возникали новые деревни на нижней Печоре, все они входили в Пустозерское воеводство. Городок стал административным центром края.

Далекий и трудный был сюда путь. От Москвы ехали до Вологды трактом, далее водой через Сухону на Двину до Холмогор, оттуда через Пинешский волок на Мезень, с Мезени через тайболу [3] Тайбола — приземистый лес, сырой, болотистый, чащобный.

на Печору. Выезжали обычно с началом осени, чтобы пройти водную часть пути до ледостава, а через тайболу ехать уже на санях, когда мороз скует болота. Долгий путь. Известно, например, что протопопа Аввакума везли в ссылку в Пустозерск три месяца.

Недаром «край земли» стал местом ссылки наиболее опасных врагов царской власти. И вышеназванный Аввакум Петров прославил Пустозерск своей огненной славой.

Нет, не история раскола вспоминается здесь, на месте бывшего Пустозерска, а сам неистовый протопоп, положивший жизнь свою за идею, за свою «веру истиную». Аввакум из тех редких, цельных натур, характеров сильных, несгибаемых, стойких до конца. Он стал вождем раскольников, но с той же яростью и неистовством мог стать вождем крестьянского восстания. Он бунтарь по натуре, непримиримый ко всякой неправде, не знающий колебаний.

Характер это русский, подлинный, он как живой встает со страниц своих книг и покрикивает словами своего «послания верным»: «Станем бога ради добре, станем мужески, не предадим благоверия!»

Его называют выдающимся писателем XVII века. Это дань уважения. А он никакой не писатель, не книжный, а живой человек своего времени и говорит не книжным, а живым, ярким, сочным народным языком. И для нас ныне протопоп тем дорог, что сберег он настоящий, не книжный, русский язык своего времени и утвердил его величие: «Люблю свой русский природный язык».

Он весь перед нами в своем бесхитростном житии: большая семья, нужда горькая, дикий быт средневековья; на цепи у печи сидят бешеные, он из них беса выгоняет, к нему в дом врываются недруги, бьют его нещадно, сам он тоже поучает силою грешных своих; и озаренные мученическим светом бесконечные скитания его, и бесконечные страдания. «Долго ли мука сея, протопоп, будет?»— спрашивает его жена, а он в ответ: «Марковна, до самыя до смерти!»

Пятнадцать лет просидел протопоп в страшной пустозерской земляной тюрьме.

«Таже осыпали нас землею, и паки около земли другой струб, и паки около вся общая ограда за четырьмя замками; страже же стрежаху темницу. Да ладно, так хорошо! Я о том не тужу, запечатлен в живом аде плотно гораздо; ни очию возвести на небо возможно, едина скважина, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него же и ветхая измещем; тут же и отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на землю валяясь удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по колени, — все беда. От печали великия и туги неначаяхомся и живи быти, многажды дух в телеси займется, яко мертв — насилу отдохнешь. А сежу наг, нет на мне ни рубашки, лишь крест с гойтаном» [4] «Житие протопопа Аввакума» по Прянишниковскому списку. Гойтап — шнурок, на котором носили тельный крест.

.

Пятнадцать лет, зарытый в землю, по колено в воде — это и представить невозможно. А как представить, что человек писал в этой темнице? Немыслимо! А ведь именно в пустозерской темнице написал Аввакум все прославившие его сочинения, в том числе и свое знаменитое «Житие». Здесь крепла и росла его слава писателя и проповедника. «Послания к верным», к «чадам духовным», написанные ярким, огненным языком, искрами разносились по северной Руси — из Пустозерья на Мезень, на Пинегу, на Двину, в Поморье, — жгли сердца и пробуждали пламень бунтарства. Аввакум — страдалец и мученик в далеком Пустозерске — стал символом и знаменем раскола.

И все это было где-то здесь, где мы стоим, может быть, на этом месте, а может быть, на том? И суровость природы, и отрешенность, пустынность здешних мест так близки кажутся суровому, аскетическому, сильному характеру бунтаря-протопопа.

Историк С. М. Соловьев так характеризует Аввакума: «В соответствие богатырю-патриарху XVII век выставляет нам бога-тыря-протопопа, вследствие несдержанной силы ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем». Богатырский характер — да, такой он был!

В одну сторону, простираясь к Печоре, идет серая тундряная степь, в другую, за озером, — пески и тундра, над всем низкое небо, быстро несущиеся тучи, редкие лучи солнца в просветах. Ненадежна, изменчива здесь погода: утро было ясное, тихое, днем — ветер, тучи. Север… Только два месяца здесь лето, а снег лежит восемь месяцев.

Вот яма, ветры обнажили остатки обгорелых бревен. Уж не тут ли сожгли протопопа с «соузниками»? Прежде помнили это место, песочек там был такой белый-пребелый, брали его суеверные люди, от зубной боли будто бы помогал… Страшно представить: ярким факелом пылает сухое дерево, а люди в срубе поют молитвы и славят господа, сподобившего их кончины мученической… Было это 14 апреля 1682 года. В эти дни кончается зима на Печоре, появляются проталины, солнце не угасает во весь день и летят лебеди…

Воображение рисует новые сцены исторического романа, действие которого происходило здесь же, в Пустозерске. Новый образ возникает перед нами. Уже не протопоп, мужик, бунтарь, страдалец за «малых сих», за «веру истиную», а человек ученый, книжный, манер тонких, ближний боярин и хранитель царской печати, дипломат Артамон Сергеевич Матвеев. Был он любимцем царя Алексея Михайловича, но при новом царе Федоре недруги добились его свержения, обвинив боярина в колдовстве и «покушении на жизнь царя через посредство аптекарской палаты».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Айзек Азимов - На суше и на море [1969]](/books/1097621/ajzek-azimov-na-sushe-i-na-more-1969.webp)