Айзек Азимов - На суше и на море [1969]

- Название:На суше и на море [1969]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - На суше и на море [1969] краткое содержание

В сборник включены повести, рассказы и очерки о природе и людях Советского Союза и зарубежных стран, зари-совьи из жизни животного миря, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены статьи на самые разнообразные темы.

На суше и на море [1969] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От матери Редмонд и Энни слышали рассказы о Большой земле, о том неизвестном юным Дэвисам мире, где живут тысячи и миллионы таких же, как они, ребят. Мать научила их грамоте, и они читали и перечитывали те немногие книги, которые Агнесс привезла с собой на остров. Жизнь на Нью-Айленде стала для них невыносимой. Они требовали от отца и деда покинуть осточертевший им остров и ехать куда угодно, лишь бы там были люди. Но их выслушивали со снисходительной усмешкой.

Дважды в год к Дэвисам приходил рефрижератор из Монтевидео, забирал шерсть и мясо, оставлял заказанные товары и почту — комплект журнала «Иллюстрированные лондонские новости»» Редмонд и Энни задумали бежать на этом рефрижераторе в Уругвай. Но у них ничего не вышло. Подвела Энни, влюбившись в матроса, который стал отцом ее ребенка. Разгневанные родители прогнали с острова всю команду рефрижератора.

Энни родила дочь, и у нее теперь хватало забот, а Редмонд не желал оставаться на острове. Уехать ему не позволили. Тогда он перерезал себе вены.

Редмонд Дэвис — единственный продолжатель рода. Когда Джон-старший поселился на Нью-Айленде, он думал о внуках, о будущем поколении Дэвисов. Именно стремление сохранить род Дэвисов дало ему силы дьявольским трудом освоить суровый субантарктический остров. Теперь потерять Редмонда для него значило потерять все, во имя чего он жил.

Отчаянный поступок внука заставил старика заново переосмыслить все, что до сих пор казалось ему бесспорным. Помню, на прощание он мне сказал:

— Я был глуп, Алек, спрятав свою семью от мира, чтобы не поддаться всеобщему безумию. Люди должны жить среди людей, жизни без жизни не бывает. Да, Алек, я это понял. — Он протянул мне глиняную индейскую трубку — трубку Джереми. — Возьми, Алек, на память. Когда тебя спросят о Дэвисах, скажи, что у них все в порядке.

По рытвинам его морщин стекали слезы, — быть может, от старости, а быть может, это были слезы человека, осознавшего, что настоящие ценности он всю свою долгую жизнь искал не там, где нужно.

…Прощайте, Фолкленды! Никогда я вас больше не увижу и никогда не забуду.

Эге-эй, ха-ха!

Горячий грог и медная серьга…

Об авторе

Иванченко Александр Семенович, литератор, член Союза журналистов СССР. Родился в 1936 году в селе Мисайловка, Богуславского района, Киевской области. Публиковаться начал в 1957 году как автор детских книг («Растите быстрее», «Волшебная шкатулка»). Автор много бродил по свету, плавал на рыболовецких и экспедиционных судах. Эти путешествия отражены в книгах «Золотой материк», «В Южной Африке», «Оскорбленные звезды», «Дороги мужества», «Пламя джунглей». В альманахе выступает вторично. Сейчас заканчивает книгу о своем кругосветном путешествии «Соленые мили» для издательства «Мысль».

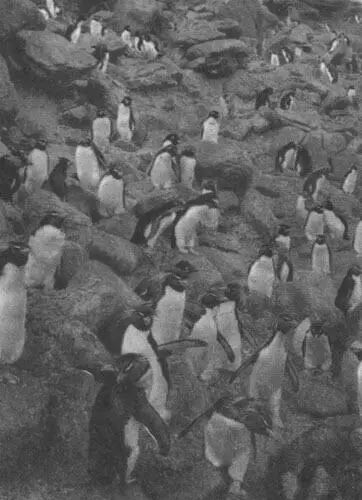

К очерку А. Иванченко «ТРУБКА КОРСАРА»

Г. Гунн

СКАЗАНИЕ О ПУСТОЗЕРСКЕ

Из дневника путешествия по Печоре

Рис. Г. Чеховского

…И вот позади уже Полярный круг.

А Печора течет все дальше, к северу; такая же она широкая и полноводная, те же у нее луговые берега и песчаные косы, и так же лес стоит по высокому материковому берегу, помельче он стал, пореже, но все-таки лес. И деревни такие же, и люди занимаются своим обычным делом — рыбной ловлей, скотоводством, косят сено в лугах, словно это совсем не Заполярье, не край света…

«Край света», конечно, метафора. А ведь когда-то и в самом деле здесь считался край света, край земли русской. Летописец Нестор упоминает эти земли под именем «Печоры», «Югров» еще в XI веке. Некогда с этих земель Государь Великий Новгород собирал дань. В самом конце XV века нижняя Печора была присоединена к Московскому княжеству под именем «Югорского царства». Тогда же был заложен здесь острог и назван Пустозерском. Был это самый северный острог (то есть укрепление, крепость) и первое русское поселение на Печоре.

Но где он теперь, Пустозерск? Одна память о нем осталась…

Мы подплываем к Нарьян-Мару, столице Ненецкого национального округа. Еще издали видны стрелы портовых кранов. Теплоход огибает остров, выходит на рейд. Красиво стоят морские суда на широком просторе реки — «иностранцы», пришли за лесом. Другие суда уже стоят под погрузкой у причальной стенки лесозавода. Далее — угольная пристань, пакгаузы, речной вокзал. Вот и конец нашего пути по Печоре.

Нарьян-Мар — лесоторговый порт, крупная рыболовецкая база, а сам город небольшой. Небольшой, но симпатичный, один из тех северных деревянных городов, где, по выражению поэта, «мостовые скрипят, как половицы». Мне нравится его простая, четкая планировка, ряды добротных двухэтажных домов, кустарниковые березы в сквериках, названия улиц — Ненецкая, Тундровая…

И вот здесь-то, в Нарьян-Маре, мы снова услышали слово «Пустозерск». На улице в разговоре прохожих было обронено про кого-то, кто поехал «в Пустозерск рыбу ловить». И это прозвучало как-то особенно: в исторические места уехал человек рыбачить, к несуществующему городу, на Пустое озеро. Мы стали расспрашивать старожилов, и оказалось, что Пустозерск от Нарьяна совсем недалеко: водой плыть по шарам — километров тридцать будет.

— Только нет там ничего, один обелиск поставлен, — говорили старожилы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Айзек Азимов - На суше и на море [1969]](/books/1097621/ajzek-azimov-na-sushe-i-na-more-1969.webp)