Лео Лионни - Параллельная ботаника

- Название:Параллельная ботаника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Alfred A. Knopf, Inc.

- Год:1977

- Город:New York

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лео Лионни - Параллельная ботаника краткое содержание

Книга итальянского писателя Лео Лионни «Параллельная ботаника» рассказывает о вымышленных растениях в реальном мире, таинственных и неуловимых. Несмотря на оттенок мистицизма, разработки Лионни выглядят очень правдоподобно. Рассказы об учёных и экспериментах создают совершенно реалистичное впечатление того, что речь идёт о какой-то малоизвестной, но реальной области знания. А многочисленные рассказы о традициях и легенды, связанные с описанными в книге растениями (разумеется, также вымышленные), делают текст живым и легко читаемым, словно речь идёт о реальных вещах, существах, традициях и событиях.

Эта книга не издавалась на русском языке, но для читателей из России ее открыл и перевел Павел Волков (sivatherium.narod.ru).

http://fb2.traumlibrary.net

Параллельная ботаника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

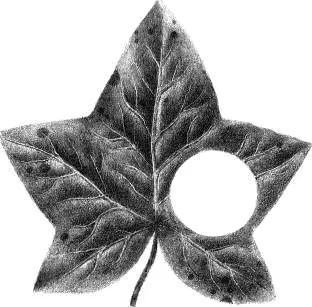

Вот (рис. 9) некоторые из знаменитых листьев, на которых, как в вышеприведённом примере, Маремш не только демонстрирует характеристики, которые отмечают органичность вещей природы от неорганичности человеческих изделий, но также ясно демонстрирует некоторых из наиболее типичных признаков растительноподобия. Здесь Маремш иллюстрирует некоторые из существенных пунктов в теории, которую он разрабатывал в своём исследовании «Патология Объекта» , особенно в отношении разрушительного действия человека и природы на естественные и искусственные предметы соответственно. Листья в этих примерах немедленно распознаваемы или как органические, или как искусственно созданные объекты (или, как мы обычно говорим, «настоящие» или «ложные»). Из этого ряда иллюстраций наиболее интересны те, которые показывают результаты человеческого воздействия на «настоящие» листьях и воздействия природы на рукотворный лист: обе ситуации, несмотря на их очевидную абсурдность, показывают, насколько легко найти различия между органическими и неорганическими формами.

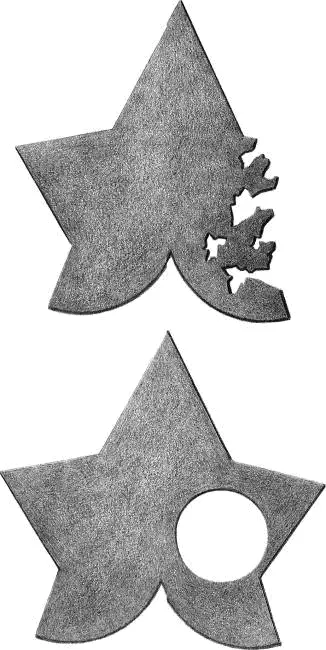

Кормош Маремш использовал пример бублика, чтобы показать, что, несмотря на значительные изменения в сторону органичности, происходящие под воздействием дрожжей и огня, рукотворный предмет теряет немногое от своего явного человеческого происхождения (рис. 10). Несомненно, имеются случаи, в которых результат воздействия естественных сил оказывается настолько сильным, что стирает исходные формы искусственных объектов, тогда как таким же образом человеческие манипуляции могут завершиться полностью уничтоженной органической формой (как, например, в случае преобразовании сырья).

Рис. 9 Листья Маремша

Рис. 10 Бублик Маремша

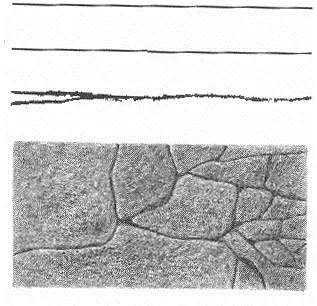

Обращаясь к эстетическим проблемам, в которых слово «органический» приобретает особую важность, Маремш даёт нам пример четырёх линий (рис. 11), из которых первая была нарисована человеком механически и со всей очевидностью неорганическая. Вторая линия нарушена фактором органического происхождения (дрожь, ошибка, отказ машины). Третья линия — характерная деталь рисунка американского художника Бена Шана. Многие художественные критики используют термин «органический» , чтобы обозначить намерение художника приблизиться к автономной органичности в своём рисунке посредством преднамеренных колебаний, ошибок и дефектов. Это исключительная и очень сложная ситуация, в которой художник выражает наше неоднозначное отношение к природе и фактически намеревается «заменить» природу. На четвёртом рисунке нам показаны линии, образованные трещинами в асфальте тротуара. Согласно Маремшу, эти линии представляют собой «переприобретение почвой под тротуаром органичности, которую человек попытался подавить».

Рис. 11 Линии Маремша

Примеры, приведённые Маремшем, относятся к особенностям формы настолько же, насколько к особенностям текстуры, но, несмотря на остроумную эффективность его метода, они могут дать только частичные ответы на основные вопросы. Когда мы смотрим на иллюстрации, представленные Маремшем, мы часто реагируем или делаем выбор, который не объясним никак иначе, нежели в понятиях знания и опыта, которые накопились в наших воспоминаниях. Ассоциативные связи, прямые или полученные через обучение, которые возникли у нас с миром природы (или людей) в период нашего раннего детства, оставляют нам так много интеллектуальной и полученной через ощущения информации, что они одни позволили бы нам найти свой путь в замысловатом мире, где мы живём.

Но это неадекватно объясняет нашу способность отличать не только естественные вещи от рукотворных, но также и гальку от раковин, птиц от рыб, людей от обезьян и растения от всех других вещей на земле. Хотя наш мир бесконечно сложнее, чем мир животных, мы не можем применять наш дар обобщения просто к нашим человеческим характеристикам. «Не трудно, — заключает Маремш, — почувствовать различие между органичностью естественных вещей и искусственных объектов. Но в то же самое время мы должны допустить, что ни мой пёс Фидель, ни моя коза Каролина не делали когда-либо ошибок».

Взяв работу Маремша за отправную точку, морфолог Адольф Бехмен сделал органичность в ботанике своим главным предметом изучения. «Растительноподобие, — объясняет он, — является ничем иным, как обобщением тех специфических органических качеств, которые растения имеют в общем случае». Он продолжает приводить список таких аспектов, как неподвижность, вертикальность, цвет и текстура, и он очень подробно исследует их природу и смысл в своей книге «Заметки относительно растительной семантики» . Бехмен особенно глубоко проводит исследование текстур, которые в некоторых случаях предоставляют ключ к восприятию. Особенно известен его эксперимент с интерпретацией рисунков лимона, описанный в книге и иллюстрированный настоящими фотографиями, использованными в тесте. Эксперимент состоял в обозначении некоего фрукта, представленного на нескольких очень чётких фотографиях. Одна из них была точной цветной репродукцией лимона, видимого сбоку. Другая изображала тот же самый фрукт в чёрно-белом изображении. На третьей лимон был окрашен в оранжевый цвет, а четвёртая изображала апельсин, окрашенный в лимонно-жёлтый цвет. Вполне очевидно, что распознание первой фотографии не представляло никаких трудностей, тогда как чёрно-белый рисунок давал сходные результаты (97 процентов из опрошенных признали его лимоном). Но окрашенный в оранжевый цвет лимон был интерпретирован 86 процентами как апельсин, а окрашенный в цвет лимона апельсин 91 процентом как лимон.

Из этого примечательного случая Бехмен делает вывод, что в ходе нашей оценки растительноподобия мы отдаём приоритет цвету (который может легко обмануть нас), и только в его отсутствии мы обращаем своё внимание на форму и текстуру, которые либо по аналогии, либо по предшествующему опыту определят объект конкретно как лимон, менее конкретно как плод, и в общих чертах как что-то принадлежащее растительному царству.

Эксперименты австрийского морфолога имеют особую важность для понимания параллельной ботаники, которая в огромном большинстве случаев представляет только форму и текстуру как характеристики для идентификации. Его недавнее открытие устраняет вероятность того, что наше непосредственное распознание их как части растительного царства было каким-либо образом обусловлено предыдущим непосредственным опытом. Отсутствие цвета, зачастую тревожные обстоятельства и морфологическая причудливость отдельных частей могли бы сильно затруднить наше понимание этой области. Несмотря на это, растительноподобие целого растения и особенностей его текстуры столь очевидно, что не оставляет сомнений в том, что параллельные растения принадлежат к остальной флоре земли; и только более тщательное их изучение определит их как параллельные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: