Валерий Ледяев - Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах

- Название:Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0909-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Ледяев - Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах краткое содержание

В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.

Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.

Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

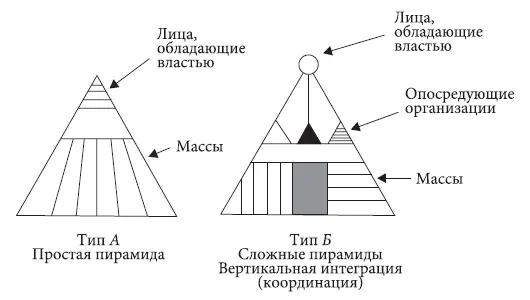

В рамках элитизма имеется несколько различных интерпретаций и моделей объяснения распределения власти в городских сообществах. Э. Орум [Отит, 1978: 161] выделяет два основных типа структур власти, обнаруженных представителями элитистского направления (см. рис. 1).

Рис. 1. Элитистские модели власти

В типе А практически всей властью обладает один человек или небольшая группа политических лидеров. Наилучшей иллюстрацией данной модели стало исследование, проведенное Робертом и Хелен Линд в «Миддлтауне» [Lynd, Lynd, 1929; 1937]. Тип Б также предполагает наличие небольшой группы людей, находящихся на вершине властной структуры, но их власть над массами осуществляется через систему опосредующих организаций, контролирующих отдельные сферы городской жизни. Примером данного типа является описание структуры власти, сделанное Ф. Хантером в Атланте [Hunter, 1953]. Однако оба варианта имеют важнейшую общую составляющую: наиболее влиятельные акторы городской политики представляют собой в целом единую группу, в которой, как правило, доминируют представители бизнеса

в силу контроля над ключевыми институтами и обладания важнейшими ресурсами [144].

У политологов власть в городских сообществах длительное время не вызывала большого интереса [Sapotichne, Jones, Wolfe, 2007: 76-106]. Обращение к теме стало результатом не только постепенного осознания значимости субнациональной политики, но и в значительной степени реакцией на вызов, брошенный элитистами-социологами. В это время в политической науке США явно доминировали плюралистические объяснения распределения власти в американском обществе. Основания плюралистической теории [145]закладывались еще в XIX в. (Дж. Медисон, А. Токвиль, Дж. Кэлхаун); в XX в. она получила окончательное оформление в трудах А. Бентли [Bentley, 1908], Д. Трумана [Truman, 1951], Р. Даля [Dahl, 1956; 1963] и др.

Основные положения классической плюралистической теории:

1) политика представляет собой сложное взаимодействие различных групп интересов; арена политической конкуренции остается открытой; между группами возникают сложные отношения соревнования, поддержки и компромиссов;

2) группы обладают различными ресурсами и возможностями влияния; однако ни одна из них не доминирует во всех сферах общественно-политической жизни (отсутствие господствующего класса или правящей элиты);

3) на политической арене постоянно возникают и распадаются разнообразные коалиции групп, различающиеся в зависимости о того, какие проблемы оказываются в центре политических дискуссий;

4) хотя в каждой группе интересов может сформироваться олигархия, взаимоотношения и соперничество между группами формируют плюралистическую систему власти;

5) ресурсы некумулятивны: ни один из ресурсов не может доминировать над другими во всех ситуациях принятия решений, или даже только в наиболее важных; недостаток одних ресурсов может быть компенсирован другими;

6) отделение экономической власти от политической: с появлением всеобщего избирательного права, сильных профсоюзных организаций и рабочих партий разрушается зависимость государства от собственников средств производства;

7) государство играет роль нейтрального арбитра; оно должно быть достаточно сильным, чтобы эффективно управлять политическим процессом и при этом не превратиться в самостоятельную господствующую силу;

8) основная масса граждан осуществляет власть (влияние) через институт демократических выборов;

9) плюрализм идей: отсутствие господствующей идеологии [Schwarz-mantel, 1987:17–63; Dunleavy, O’Leary, 1987:13–71; McFarland, 1969; Waste, 1987; McLennan, 1995].

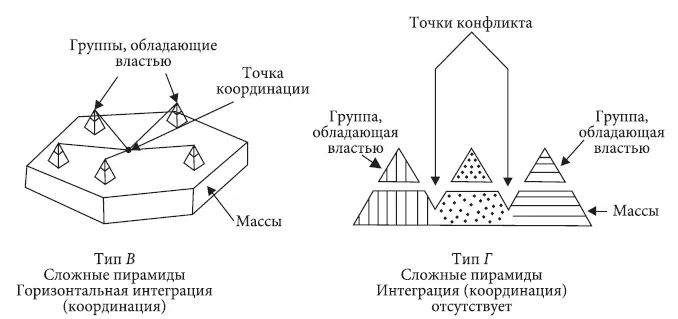

Плюрализм допускает несколько различные объяснения распределения власти. Как и в элитизме, Э. Орум [Отит, 1978: 161] выделил два основных типа структур власти в городских сообществах, обнаруженных представителями плюралистического направления (см. рис. 2).

Рис. 2. Плюралистические модели власти

Оба типа представляют полицентричную структуру власти. Тип В Орум называет «первым среди равных». Здесь реализация целей каждого центра осуществляется в процессе координации и взаимодействия с другими центрами, обладающими приблизительно теми же ресурсами власти. Наиболее адекватно данная модель была представлена в исследовании Р. Даля в Нью-Хейвене [Dahl, 1961]. Полицентричная структура власти имеет место и в типе Г. Но в отличие от типа В здесь отсутствуют точки контроля или интеграции центров власти. При этом границы сфер, над которыми центры осуществляют свою власть, не всегда четко выражены, а между центрами возникают конфликты при попытках расширить власть за пределы «своей» сферы. Данная модель характерна для исследований У Сэйра и Г. Кауфмана в Нью-Йорке [Sayre, Kaufman, 1960] и Э. Бенфилда в Чикаго [Banfield, 1961].

Позднее на смену классическому плюрализму пришли иные версии плюралистической теории – «стратифицированный плюрализм» (Н. Полсби, Ч. Линдблом, Р. Волфинджер), «приватизированный плюрализм» (Г. Макконнелл, Р. Бауэр), «гиперплюрализм» (Ф. Вирт, Д. Ейтс, Р. Лайнберри, Т. Лови). В них, как уже отмечалось ранее, структура власти в демократическом обществе объяснялась несколько иначе. Главное отличие заключалось в том, что были признаны структурные преимущества отдельных групп (прежде всего бизнеса), обусловливающие их существенно большие (по сравнению с другими группами) возможности реализовать свою волю в политике. Поэтому в вышеприведенных схемах высота (некоторых) пирамидок (которые обозначают группы, имеющие существенное влияние в городской политике) может быть с самого начала различной.

Существуют и несколько другие способы описания и графического изображения типов структуры власти в городских сообществах, в той или иной степени схожие с моделями, выделенными Орумом. В частности, Т. Кларк предлагает выделять четыре (возможных) типа структур власти [146], в целом соответствующих четырем типам стратификационных систем [147](см. рис. 3).

Тип 1 («массовое участие») характеризуется высоким уровнем участия членов общности во всех типах решений. В отличие от типа 4 («плюралистического») акторы не специализируются в принятии решений в определенных сферах; в нем (как и в плюралистическом типе и в отличие от двух других типов) отсутствует существенная вертикальная дифференциация между лидерами и остальными участниками политики, а пул лидеров может сравнительно легко изменяться. Кларк полагает, что данный тип власти, отражающий простую эгалитарную систему социальной стратификации, встречается редко, обычно в небольших общностях, где население принимает участие в голосовании по всем важнейшим решениям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: