Валерий Ледяев - Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах

- Название:Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0909-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Ледяев - Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах краткое содержание

В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.

Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.

Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

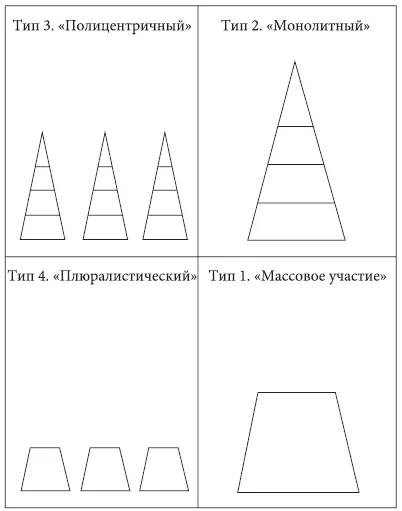

Рис. 3. Четыре типа структур принятия решений

Тип 2 («монолитный») представляет структуру власти, где небольшое число акторов, занимающих верхние этажи социальной иерархии, обладает существенно большим влиянием, чем акторы среднего и низшего уровней. Данный тип был распространен во многих американских локальных сообществах в XIX – начале XX в. и соответствовал простой иерархической модели социальной стратификации.

Тип 3 («полицентричный») представляет конфигурацию власти, в которой выделяется несколько монолитных структур – по одной в каждой из значимых сфер принятия решений. По мнению Кларка, такую модель власти имеют многие американские города: властвующая элита, доминирующая во всех сферах городской политики, отсутствует, но есть довольно четкие структуры влияния в каждой из них [148]. Данная структура власти обычно соответствует сложной иерархической модели социальной стратификации.

Тип 4 («плюралистический») складывается при наличии соревнования в каждой из проблемных сфер; при этом иерархия и различия в политическом влиянии разных акторов умеренные. Такая структура власти, по мнению Кларка, типична для многих богатых американских городов: принятие небольшого числа наиболее важных решений характеризуется относительной гомогенностью при сохранении довольно широкого спектра проблем, которые решаются в пользу различных конфигураций акторов, специализирующихся в отдельных сферах [Clark, 1968g: 37–39] [149]. Как и у Орума, две модели скорее соответствуют плюралистическим интерпретациям распределения власти, две другие – элитистским [150] [151] .

Истоки разных объяснений распределения власти в городских сообществах, как и различия между плюрализмом и элитизмом в целом 11, заложены в используемой методологии изучения власти и исследовательских приоритетах. Плюралистические теории опираются на следующие принципы и методы исследования социальной реальности: позитивизм, бихевиорализм, методологический индивидуализм и (в ряде подходов) функционализм. После Второй мировой войны политическая наука в США находилась под влиянием логического позитивизма. Его сторонники исходили из различения трех типов суждений: 1) верных по определению (логических суждений или тавтологий), 2) эмпирически верифицируемых суждений (позитивных или научных суждений) и 3) утверждений «лишенных смысла» (не являются ни истинными по определению, ни эмпирически верифицируемыми). Отталкиваясь от данной классификации, плюралисты утверждали, что в политической науке предыдущих периодов явно преобладали суждения последнего типа; между тем научный политический анализ требует формирования универсальных гипотез (законов) политики, которые могут быть эмпирически протестированы.

Эти идеи легли в основу исследований власти в городских сообществах, проводимых сторонниками плюралистического подхода. Полсби, который наиболее четко сформулировал теоретико-методологические приоритеты плюралистического подхода, подчеркивал, что «выводы, претендующие на статус научных, должны быть верифицируемыми». Под этим он понимал две вещи: «Во-первых, верифицируемый ответ должен относиться к событиям в реальном мире, доступным более чем одному компетентному наблюдателю. Во-вторых, этот ответ должен быть дан в такой форме, которая позволяет его прямо или косвенно опровергнуть с помощью доказательств. Если никакие данные о реальном мире в принципе не могут опровергнуть утверждение, то его вряд ли можно считать научным или эмпирическим» [Polsby, 1980: 5] [152].

Позитивистская ориентация естественным образом вела к бихевиорализму – объяснению политики через изучение политического поведения, позволяющего (в отличие от изучения субъективных интенций, желаний и мотивов) выстраивать эмпирически верифицируемые суждения. Классики плюрализма – Бентли и Труман – стремились к созданию эмпирической теории, которая могла бы научно объяснить характер демократических процессов в американском обществе. «Плюрализм был очень популярным в американских университетах, поскольку обещал более адекватное объяснение политики, чем классические либеральные теории представительного правления. Он давал ответ на центральный вопрос политической науки, сформулированный Гарольдом Лассуэллом [Lasswell, 1936]: “Кто получает, что, когда и как?”» – отмечают Данливи и О’Лири [Dunleavy, O’Leary, 1987: 18].

Бихевиоралистская ориентация и влияние позитивистской методологии отчетливо проявились в классическом исследовании Р. Даля в Нью-Хейвене. Даль поставил цель эмпирически протестировать две различные гипотезы о характере распределения власти в городе – элитистскую и плюралистическую. Для этого он сформулировал операциональное определение власти, под которой он понимал «успешную попытку А заставить Б делать то, что тот иначе на стал бы делать» [Dahl, 1957: 202], и, опираясь на него, выявил тех, кто успешно инициировал или блокировал принятие решений в ситуациях открытого (наблюдаемого) столкновения преференций акторов. Исходя из того, что в каждой из сфер принятия решений было зафиксировано влияние разных групп, а наиболее активную роль играли избранные населением (и потому зависимые от него) политики, Даль посчитал, что эмпирическая реальность не подтверждает тезис элитистов о «правящей элите», стоящей на верхушке пирамиды власти. Аналогичные выводы были получены и в других исследованиях, опиравшихся на плюралистическую методологию: с помощью методов, акцентирующих внимание на наблюдаемых параметрах политического поведения (принятие политических решений), элит, т. е. групп, доминирующих на всем пространстве политического соревнования, обнаружено не было. При этом главное направление критики элитизма было связано именно с тем обстоятельством, что его представители изучали не столько политическое поведение само по себе, сколько косвенные и субъективные показатели потенциала влияния, которые не были четко продемонстрированы непосредственно в процессе принятия политических решений. Основной пафос критики «стратификационистов» со стороны Полсби [Polsby, 1980] и других плюралистов заключался в том, что их идеи не получили эмпирического подтверждения, которое может быть убедительным только при соотнесении конкретных суждений с результатами наблюдения за определенными формами политического поведения. При этом ставились под сомнение не только теоретико-методологические основания «стратификационной теории», но и, в какой-то мере, объективность и беспристрастность исследователей [153].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: