Вардан Багдасарян - Постиндустриализм. Опыт критического анализа

- Название:Постиндустриализм. Опыт критического анализа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ЦУП»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91290-163-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вардан Багдасарян - Постиндустриализм. Опыт критического анализа краткое содержание

Для преподавателей общественных наук, аспирантов и студентов.

Постиндустриализм. Опыт критического анализа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что действительно – истинность или ошибочность теории постиндустриального общества? Заблуждения или целенаправленность при практической ориентации на эту теорию, если выясняется, что она недостоверна и разрушительна?

Эти вопросы также составляют содержание поставленной авторами исследовательской задачи.

В методологическом отношении необходим еще один экскурс. Дело в том, что в «традиции» гуманитаристики – очень облегченное отношение к категориальной (дефиниционной) определенности. Человеческий язык, или терминологический ряд, довольно ограничен. Многие термины имеют многозначное смысловое наполнение. Практически все толковые словари и энциклопедии сталкиваются с многозначием термина, и выход тут только один. Однозначное понимание, или интерпретация, восприятие и использование смыслового содержания того или иного термина достижимо только локально, только в конкретном контексте поставленной задачи. Никакого результативного дискурса, обсуждения и использования гуманитарных достижений невозможно получить, если конвенциально не установлено единой смысловой интерпретации ключевых категорий.

В поле настоящей работы ключевых категорий не так много. Это префикс «пост-». Это «общество». Это «индустриализм». Это «постиндустриализм».

Разумеется, на когнитивном пути настоящего исследования появятся и иные сопряженные и подчиненные термины.

Прежде всего необходимо видеть, что понятие постиндустриального общества находится в ряду: аграрное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество. Недалеко от этого ряда находится похожий ряд: традиционное общество, модерн, постмодерн – с производными образованиями – общество модерна, постмодерна и т. д.

Входят в научную «моду» такие обороты, как «конец истории» и «постистория». «Постчеловек» и «постчеловечество». «Постфилософия» и «постантропология». И, вероятно, еще какие-то «пост-» уже изобретены и изобретаются.

Очевидно, что префикс «пост-» указывает на временну́ю или историческую стадиальность. «Нечто» – после чего-то. Ограниченность смыслового указания заключается в том, что претензия термина эквивалентна утверждению, что наступившее «пост-» – это «навсегда». Привязка тут только к прошлому. Уточняется, что «что-то после чего-то», но вовсе ничего не указывается по вопросу – на сколько по времени? Это только этап или действительно «навсегда»?

Разумеется, что существует понятие «смысловой нагрузки по умолчанию». Существует даже логика умолчания. Но в том-то и дело, что сам корневой выбранный термин, уклонившись от раскрытия или хотя бы указания или намека на это важное смысловое востребование, указывает на некоторую теоретическую ограниченность и даже, зачастую, когнитивную технологическую нацеленность. Мгновенно возникает вопрос: а что может быть потом, когда наступит «постпост-»? Об этом концепт постиндустриализма умалчивает. Формируются творческая недостаточность и неудовлетворенность, ощущение какой-то недоговоренности, недодуманности или даже манипулятивности.

Последовательность в ряду периодизации эволюции общества, очевидно увязанной с доминирующим способом общественного производства, неизбежно подводит к предположению, что после доминанты аграрного производства приходит доминанта промышленного производства, а затем – доминанта следующего поколения. И в чем же она заключается? Если это не аграрное производство, не индустриальное производство, то что же это может быть? В силу достаточно жесткой методологической логики невозможно выйти из коридора поиска доминанты человеческой деятельности в сфере производства. Если не аграрное и не промышленное, то только нематериальное производство, только услуги, сервис. Ничего иного нет.

Формируется логический вызов: а что, аграрное и промышленное производство должно исчезнуть, согласно навязываемой концептом постиндустриализма логике стадиальности развития? Но что тогда человечество будет кушать, где жить, на чем перемещаться, чем обогреваться, во что одеваться, чем лечиться? Почему вдруг на некоторой стадии развития должны исчезнуть сферы и продукты материального производства?

Проведем еще один мысленный эксперимент для логической проверки концепта постиндустриализма. Если все до одного человека (предел доминантности в методологии стадиального построения) займутся сервисом, то откуда возьмутся материальные блага, которые всегда будут нужны человеку? Вновь возникает ощущение категориальной недоговоренности обсуждаемого концепта или какой-то его специфической заданности и целенаправленности.

В любом случае, неотъемлемым категориальным содержанием концепта является обстоятельство временно́й изменчивости и стадиальной типологизации этой изменчивости в глобальной истории и футурологии человечества.

Итак, концепт постиндустриализма основан на представлении о доминирующей форме общественного производства. Ее объективные характеристики определяются во временно́й динамике в пространстве трех (как минимум) измеримых параметров. Авторы отталкиваются от методологического требования, заключающегося в том, что аргументация должна апеллировать не к вкусовым ощущениям или «мнениям», а к измеримым (мерным) показателям. К их числу в данном случае относятся три меры.

Во-первых, занятость в аграрной, индустриальной и сервисной сферах.

Во-вторых, выпуск (объемы производимой продукции) в этих сферах.

В-третьих, кроме временно́й динамики указанных показателей должна анализироваться еще и пространственная (в географическом смысле) изменчивость.

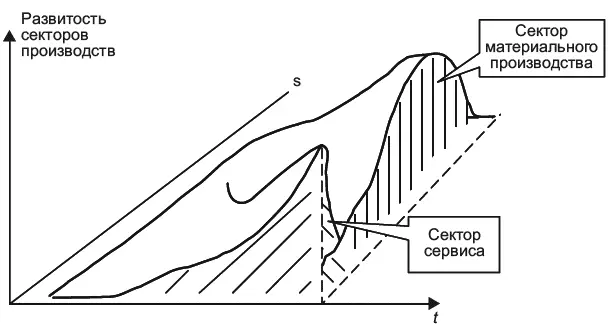

На рис. В. 2 показано, что если игнорировать пространственные (географические) распределения секторов производства, то только из одного наблюдения стадиальности (сечение при S=0) неизбежно вытекает предписанность универсального пути развития всех стран по образу и подобию якобы наиболее «прогрессивных», т. е. ранее других успевших достигнуть новейших кондиций. Таким образом формируется механизм давления, искусственного предписания поведения других стран со стороны «прогрессивной» страны.

Рис. В.2. Пространственно-временна́я динамика секторов производства в мире в целом (S – пространственная «географическая» координата)

На рис. В. 2 видно, что если рассматривать только временну́ю изменчивость секторального распределения производства в од ной стране (игнорируя пространственные вариации развития), то выводы об универсальности такого пути развития могут быть ложными.

Поставленный выше логический вопрос – «если все занимаются сервисом, то откуда берутся материальные блага?» – ответа не получает. Значит и объяснительная модель постиндустриализма проверки на логическую достоверность не выдерживает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: