Коллектив авторов - Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад

- Название:Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1290-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад краткое содержание

Анализ базируется на официальных данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата), международных организаций и национальных статистических служб зарубежных стран, собственных расчетных показателях, полученных с использованием этих данных, результатах специальных выборочных исследований, материалах научных публикаций.

Для исследователей, работающих в области демографии и смежных дисциплин, лиц, принимающих решения, сотрудников государственных органов всех уровней, преподавателей и учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений.

Население России 2013. Двадцатый первый ежегодный демографический доклад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

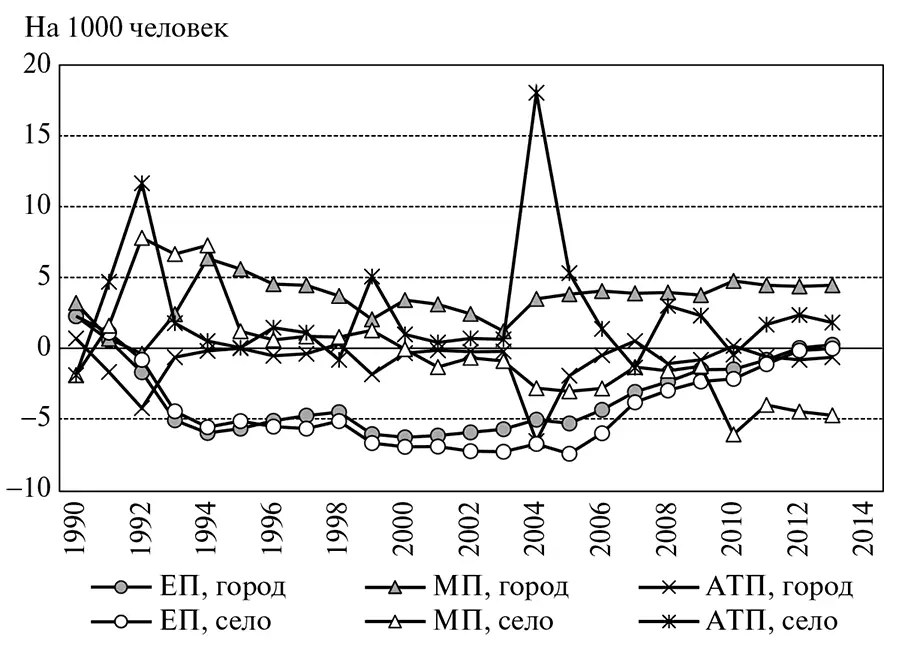

За счет миграционного обмена с другими территориями городское население неизменно прирастает (за исключением 1992 г., когда отмечалась миграционная убыль), а сельское население начиная с 2000 г. вновь сокращается, хотя и не так интенсивно, как прежде, в 1960–1970-е гг. В первое десятилетие нового века миграционная убыль сельского населения, как правило, не превышала 3‰ в год. Только в 2010 г. она составила -6‰, а затем немного сократилась – до -4‰ в 2011 г. и -4,8‰ в 2013-м. Миграционный прирост городского населения отличался довольно высокой устойчивостью. В 2004–2009 гг. его величина составляла около +4‰ в год, в 2010 г. возросла до 4,8‰, но затем несколько снизилась, составив 4,5‰ в 2011-м и 4,4‰ в 2012–2013 гг.

Рис. 1.12.Компоненты изменения численности городского и сельского населения России, 1960–2013 гг.

Примечание. ЕП – естественный прирост, МП – миграционный прирост, АТП – объем административно-территориальных преобразований.

Источники: Демографический ежегодник России. 2001. С. 20–21; Демографический ежегодник России. 2013. С. 23–24; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2013 году. С. 13, 16.

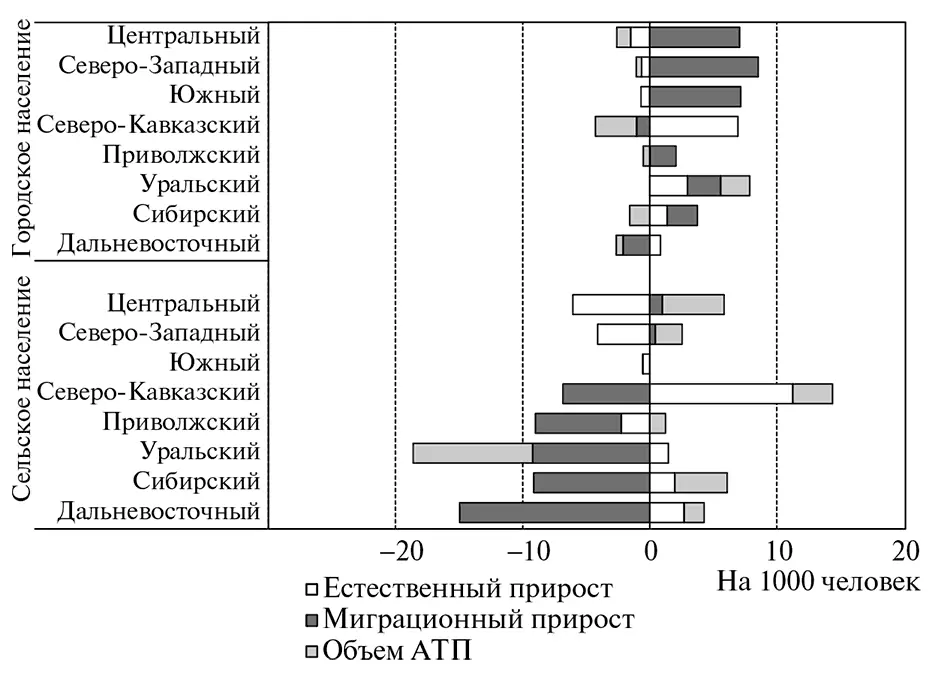

Что касается региональной динамики городского и сельского населения, за 2013 г. городское население увеличилось во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, а сельское население, напротив, уменьшилось во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Наиболее интенсивна убыль сельского населения Уральского федерального округа (-17,1‰), велика она также и в Дальневосточном федеральном округе (-10,7‰). Убыль городского населения Дальневосточного федерального округа была менее интенсивной (-1,8‰), но наблюдалась только в этом округе. Прирост городского населения был особенно значительным в Уральском (7,9‰) и Северо-Западном (7,5‰) федеральных округах.

Существенно различается роль факторов роста городского и сельского населения по округам. Так, в 2013 г. городское население Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов увеличилось за счет миграционного прироста, который не только компенсировал естественную убыль и незначительное сокращение численности горожан за счет административно-территориальных преобразований (в первых двух округах), но и обеспечил заметный прирост городского населения (рис. 1.13). В Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, наблюдалось сокращение городского населения в результате административно-территориальных преобразований (-3,2‰) и миграционного оттока (-1,0‰), но естественный прирост был в 1,6 раза выше, что и обеспечило общий прирост (2,7‰). В Приволжском федеральном округе численность городского населения увеличилась за счет миграционного прироста (2,1‰), который при нулевом естественном приросте компенсировал незначительные потери в результате административно-территориальных преобразований (-0,5‰) и обеспечил общий прирост (1,6‰). В Уральском федеральном округе городское население увеличилось за счет всех трех факторов. В Сибирском федеральном округе естественный (1,4‰) и миграционный (2,4‰) приросты обеспечили рост при сокращении численности городского населения за счет административно-территориальных преобразований. В Дальневосточном федеральном округе незначительный естественный прирост (0,9‰) не смог компенсировать потери в результате миграционного оттока (-2,1‰) и административно-территориальных преобразований (-0,5‰).

Рис. 1.13.Компоненты изменения численности городского и сельского населения по федеральным округам России, 2013 г.

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2013 году. С. 13–18.

Рост сельского населения в Северо-Кавказском федеральном округе обеспечивался высоким естественным приростом (11,3‰), миграционный отток был вдвое ниже (-6,8‰), административно-территориальные преобразования также привели к увеличению числа сельских жителей за счет преобразования в сельские населенные пункты двух поселков городского типа в Кабардино-Балкарской Республике.

Естественный прирост, хотя и меньшей интенсивности, наблюдался также у сельского населения Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Кроме того, сельское население Сибирского и Дальневосточного федеральных округов увеличивалось за счет административно-территориальных изменений, однако миграционный отток превосходил по своей величине совокупный эффект обоих факторов роста. Миграционный отток в сочетании с естественной убылью наблюдался у сельского населения Приволжского федерального округа. Миграционный прирост сельского населения наблюдался только у сельского населения Центрального федерального округа (1,0‰) [24] За счет Московской (10,4 тыс. человек), а также Курской (2,7 тыс.), Ярославской (2,3 тыс.) и Белгородской (2,1 тыс.) областей.

и в Северо-Западном федеральном округе (0,4‰) [25] Значительный миграционный прирост сельского населения в Ленинградской области (12,3 тыс. человек) и умеренный миграционный прирост сельского населения Псковской (1,3 тыс.) и Новгородской (0,9 тыс.) областей сочетались в Северо-Западном федеральном округе со значительной миграционной убылью сельского населения Архангельской и Вологодской областей, а также республик Карелия и Коми.

, однако он не компенсировал потери из-за естественной убыли.

1.5. Концентрация населения в больших городах замедлилась

Наряду со стабилизацией доли городского населения отличительной особенностью двух последних межпереписных периодов стало быстрое сокращение числа городских поселений (рис. 1.14). Оно происходило за счет поселков городского типа (пгт.), совмещающих в себе черты небольших городков и сельских поселений. В период между переписями 1989 и 2002 гг. число поселков городского типа сократилось на 351, между переписями 2002 и 2010 гг. – на 556, а после переписи 2010 г. – еще на 82, составив к началу 2014 г. 1204 [26] Не включая 2 пгт. в границах г. Москвы: Кокошкино (12,7 тыс. человек) и Киевский (9,6 тыс.), но включая 3 пгт. без населения в Республике Коми.

. Только за 2013 г. число поселков городского типа сократилось на 31.

Число городов продолжало умеренно возрастать в 1990-е гг., но в 2000-е практически стабилизировалось. На 1 января 2014 г. в России насчитывалось 1097 населенных пунктов со статусом города [27] Без учета трех городов, вошедших в 2012 г. в состав г. Москвы: Московский (24,2 тыс. человек на начало 2014 г.), Щербинка (38,9 тыс.) и Троицк (47,3 тыс.).

.

Интервал:

Закладка: