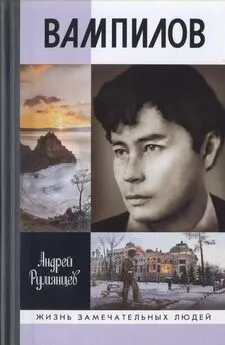

Андрей Румянцев - Вампилов

- Название:Вампилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03812-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Вампилов краткое содержание

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

Вампилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он расспрашивал меня о разных подробностях сибирских лет Федора Михайловича, о разных деталях и детальках. И очень жалел, что арка крепостных Тобольских ворот на набережной Тухачевского с обеих сторон забрана сейчас решетками и нельзя под ней пройти, как сотни раз проходил когда-то каторжник Достоевский, таская для крепостных построек кирпич, или просто так — с работы и на работу.

С детства я привык к тому, что имя великого писателя ставят рядом с именем моего города. Я тоже любил и люблю “Записки”, перечитывал их — для работы и для души — не раз. Но с того вечера (а затянулся он чуть ли не до утра) как-то по-другому смотрю я на все это — такое знакомое, до мелочей известное, привычное. По-другому — на Тобольские ворота, теперь уже отреставрированные, красивые. На дом коменданта де Граве. На старое (самое старое в городе из каменных) здание областного военкомата, в котором была в те времена гарнизонная гауптвахта и вокруг которой автор “Бедных людей” не раз разгребал сугробы».

Достоевский в «Записках из Мертвого дома» приводит одно расхожее утверждение, не соглашаясь с ним, споря болезненно, упрямо:

«Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не все же, и часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость…»

Позже в «Дневнике писателя» Достоевский продолжил эту мысль:

«Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем “среда виновата”… “Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений”. “Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках”. Ведь вот что говорит учение о среде, в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается».

А у Вампилова?

«Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве не среда каждый из нас в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест, пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по-новому? Как просто! Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не шутка, ответить на него труднее, потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливости, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духовным богатством человека!»

Это прямое высказывание. А пьесы, в которых герои радуются, мучаются, любят и ненавидят, как в жизни, — понимают ли они смысл вопросов, заданных писателем, и согласны ли с выводами его, так тяжко дающимися и чистой, и грешной душе? В самом деле, чтобы перейти к действию, то есть осознать, что и ты — часть среды и нужно жить по совести и поступать не дурно, а праведно, — как прийти к этому Колесову и Сильве, Шаманову и Пашке, Анчугину и Зилову? Все ли они смогут совершить такой духовный подвиг? Не все, конечно. Значит, и трагедии в жизни останутся, значит, и душа человеческая пребудет и дальше заложницей тьмы. Но не прислушаются ли современники и потомки к слову писателя, которое, если взять корифеев литературы, приближается к пастырскому, к душестроительному?

Достоевский и Толстой всегда притягивали Александра Вампилова — свидетельств тому знавшие драматурга оставили немало. Достоевский завораживал глубиной постижения человеческой души, неожиданными, часто трудно объяснимыми поворотами в поведении героев, властным, в немалой степени трагическим вторжением непредвиденных обстоятельств и случайностей в человеческую жизнь. Яснополянский мудрец был близок неустанным поиском добра и света в земном бытие, тем воскресением для праведности, которое, по убеждению Толстого, было доступно каждому человеку, и падшему, и вскормившему свою гордыню. Это капитальное качество Вампилова-художника пока не раскрыто его многочисленными толкователями, озабоченными порой лишь тем, как бы найти еще одно внешнее совпадение в текстах пьес драматурга и сочинений его великих предшественников.

Между тем поставьте в ряд вампиловских героев — не удивит ли вас разнообразие типов и характеров, выхваченных драматургом из жизни, непохожих друг на друга, узнаваемых, кажется, только что виденных нами? Не так же трагически падают они в черный омут бытия, яростно сопротивляются искушениям и соблазнам, страдают, надеются, возрождаются для достойной жизни? А ведь эта родственность их жизненных поисков, обретений и неудач есть особенность произведений одной художественной высоты, необычного творческого дара. В пьесах Вампилова сосуществуют рядом, отталкиваясь друг от друга и все же вынужденно терпя это присутствие — всё как в жизни! — такие разные люди, как Колесов и Золотуев, Нина и Макарская, Шаманов и Пашка. Точно так же, как в сочинениях классика Фома Опискин и Егор Ростанев, Свидригайлов и Раскольников, Смердяков и Алеша Карамазов. Да, сама жизнь, во всем разнообразии ее лиц и судеб, шагнула на сцену вампиловского театра, и это явление ее перед зрителем стало таким же правдивым, запоминающимся, поучительным, как и на страницах Достоевского и Толстого. Не мелкое правдоподобие, не бытовой натурализм, а жизнь с ее фантастическим своеволием, духовными уроками, очищающими страданиями стала предметом драматургии Вампилова, и это как раз и роднит его с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Чеховым. Имя писателя из Сибири звучит совсем не чуждо рядом с названными прославленными именами.

Писатель жесткий и справедливый, насмешливый и добрый, сдержанный и поэтичный, хмурый и улыбчивый, он достоин многих определений, иногда полярных по смыслу, и достоин потому, что он правдивый и достоверный, а жизнь, как известно, совмещает контрастные краски. Он всегда шел за жизнью, но смотрел на нее как философ и поэт, безошибочно угадывая ее божественную сущность и красоту.

Одно «театральное» отступление. В 1888 году К. Станиславский — тогда актер и начинающий режиссер — решил поставить в Обществе искусства и литературы спектакль по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Он сам сделал инсценировку (с разрешения вдовы писателя Анны Григорьевны) и направил текст в цензуру. В этом же году Станиславский поставил комедию Льва Толстого «Плоды просвещения». Выбор произведений двух великих русских писателей для Константина Сергеевича был не случаен: в том и другом ставились нравственные проблемы одной высоты, одного бессмертного содержания. Что делает жизнь праведной, отвечающей замыслу Создателя? Что может укрепить ее устои, сделать человеческое существование оправданным и значительным? Что уравняет его на земле с будущим небесным предназначением? Только любовь к ближнему, только добро, только справедливость и братская отзывчивость. Не это ли главная толстовская мысль в романах «Война и мир», «Воскресение», в многочисленных повестях и рассказах, в той же пьесе «Плоды просвещения»? А у Достоевского? Полковник Егор Ильич Ростанев, владелец поместья, где вместе со многими приживальщиками обрел приют и лукавый демагог Фома Опискин, — какой образ человека чистого среди житейской грязи, наивного до старости, доброго без всякого предела, великодушного всегда, когда нужно помочь сирому, явил нам из гущи бытия зоркий писатель!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: