Надежда Андреева - Первый год жизни решает все! 365 секретов правильного развития. Этот удивительный младенец

- Название:Первый год жизни решает все! 365 секретов правильного развития. Этот удивительный младенец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094205-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Андреева - Первый год жизни решает все! 365 секретов правильного развития. Этот удивительный младенец краткое содержание

За свой первый год ребенок проходит путь развития, сравнимый со всей его дальнейшей жизнью. И каждый день этого года важен. Биологи, исследующие область физиологии поведения, Людмила Соколова и Надежда Андреева, рассказывают в своей книге обо всем, что нужно знать молодым родителям о своем ребенке.

С каким багажом знаний о мире и уникальными возможностями появляется младенец на свет? Как видит новорожденный? Как устроен его мозг? Что малыш хочет сказать вам своим плачем? Почему он начал пугаться незнакомых? Когда он начнет ходить и говорить? Как пробудить в нем интерес к обучению с первых дней жизни? Ответы на эти и другие вопросы вы прочтете в этой книге, созданной авторами с учетом последних исследований в области нейрофизиологии человека и бесценного народного опыта.

Первый год жизни решает все! 365 секретов правильного развития. Этот удивительный младенец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы всю жизнь пользуемся мозгом, но подчас почти ничего не знаем о нем. А ведь человеческий мозг – это, может быть, самая сложная из живых структур во Вселенной. Если вы сомневаетесь в этом, представьте на минуту, что ваш мозг забит миллиардами нервных клеток, каждая из которых – это как бы передающее устройство, соединенное многими милями живых проводов с тысячами определенных слушателей. Мы называем весь этот комплекс структур нервной системой.

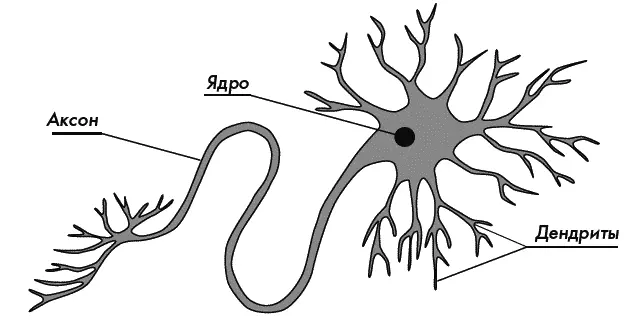

Рис. 5. Строение нейрона

Вы знаете, что элементарной единицей нервной ткани является нервная клетка – нейрон (рис. 5). Она внешне ничем не отличается от любой клетки нашего организма, пожалуй, только лишь размером (его величина – 5 – 30 микрон). Нейрон состоит из тела и отростков. Тело нейрона может быть различной формы: овальной, звездчатой, многоугольной. Нейрон имеет одно ядро, располагающееся, как правило, в центре клетки – в нем синтезируются нуклеиновые кислоты и белки, содержится ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), которая является носителем нашей генетической информации, своего рода магнитной лентой с записью всех наших наследственных программ.

Как правило, большинство тел нейронов сосредоточено в пределах головного и спинного мозга, которые в совокупности носят название центральной нервной системы . Однако тела нервных клеток могут лежать и за пределами центральной нервной системы, вблизи внутренних органов или в их стенках, и здесь они образуют нервные узлы, или нервные ганглии.

Нейрон выполняет целый ряд важнейших функций. Он способен принимать, обрабатывать и передавать информацию от других нейронов в форме электрических импульсов или специфических химических сигналов, хранить эту информацию неограниченно долгое время и воспроизводить ее при соответствующих условиях.

Одним словом, каждый нейрон является своеобразной вычислительной машиной, очень маленькой, но имеющей колоссальный объем памяти (по приблизительным подсчетам, более 10 миллиардов бит), и таких нейронов-компьютеров в нашем мозге более 50 миллиардов.

Прием и передача информации осуществляется за счет наличия у нейрона особых отростков. Большинство нейронов имеют отростки двух видов. Короткие, толстые, сильно ветвящиеся вблизи тела нейрона – это дендриты(от греч. dendron – дерево), они названы так за древовидную форму («дендритное дерево»). Именно дендриты воспринимают приходящие к нейрону сигналы и проводят их к телу нейрона.

Длинный и тонкий отросток, отходящий от тела нейрона – это аксон, его длина порой достигает 1,5 м, по нему сигналы, генерируемые данной клеткой, передаются другим клеткам, в другие части мозга или другим структурам тела. Аксоны одних нейронов остаются внутри центральной нервной системы (обеспечивая передачу информации внутри мозговых структур), а аксоны других собираются в пучки (их-то мы и называем нервами) и выходят за пределы центральной нервной системы, пронизывая большинство органов и тем самым осуществляя регуляцию функций нашего организма – эти нервные образования принято называть периферической нервной системой .

А как же происходит эта передача информации? Межнейрональные связи обеспечиваются наличием синапсов– специализированных межклеточных контактов нервной ткани, обеспечивающих передачу влияния с одного нейрона на другой. Число синаптических контактов, заканчивающихся на одном нейроне, может колебаться от сотен до десятков тысяч (например, на мотонейроне), в то же время одна клетка за счет специализированных ветвлений аксона (коллатералей) может передавать влияния одновременно на десятки нейронов.

Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что мозг – это сложнейшая физико-химическая машина.

Передача по аксону сигналов, генерируемых одной клеткой, на другие нервные клетки осуществляется благодаря процессу так называемой синаптической передачи . Что это такое? На окончании каждого аксона имеется бляшкообразное утолщение – синаптический пузырек, в котором находится запас молекул биологически активного вещества – медиатора. Один нейрон в своем окончании может иметь несколько типов синаптических пузырьков, содержащих разные по химической природе медиаторы. Главным возбуждающим медиатором мозга человека и животных является глутамат, который оказывает возбуждающее действие и тем самым открывает дорогу для проведения возбуждения дальше по нервным сетям. Главный тормозный медиатор нашего мозга – гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), чье действие способно затормозить процесс проведения импульсов. Таким образом, с помощью медиаторов обеспечивается координированная, согласованная деятельность нервных клеток.

Воздействие этих медиаторов на другой нейрон происходит благодаря тому, что на различных частях воспринимающего нейрона (на теле нейрона и его отростках) имеются особые рецепторные точки, чувствительные к восприятию различных биологически активных веществ. Поверхности передающей и воспринимающей клетки плотно не соприкасаются, между ними существует определенный зазор – синаптическая щель.

Когда нейрон возбужден, в его теле возникает электрическая волна – нервный импульс, которая бежит по аксону и, достигнув его окончания, запускает процесс выделения из синаптического пузырька в синаптическую щель соответствующего медиатора, молекулы которого воспринимаются рецепторными участками другого нейрона и тем самым меняют его возбудимость. Затем медиатор устраняется из синаптической щели либо посредством обратного всасывания, либо он подвергается ферментному расщеплению.

А какое это имеет отношение к мозгу только что родившегося ребенка? Дело в том, что рождение и связанные с ним массированные и качественно новые сенсорные, гравитационные воздействия, изменения в деятельности внутренних органов определяют своеобразный поворотный момент в развитии мозга. Они служат сигналом к функциональному «обнулению» – отказу от многих внутриутробных функций – и почти одновременно – к запуску в мозге процесса дендритного ветвления, направленного на формирование новых функциональных систем.

Бытует представление, что среди других органов у новорожденного наименее развитым является мозг. Однако это не так. Заметим, что масса мозга к концу внутриутробного периода составляет 350 – 400 г, что только в 3 – 3,5 раза меньше массы мозга взрослого человека. Если общий вес тела в течение жизни увеличивается в 20 раз, то вес мозга всего в 2,5 – 3 раза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ерья Кортениеми-Поикела - Как говорить с детьми о любви и сексе [Бережно направляем ребенка на всех стадиях сексуального развития с первых лет жизни] [litres]](/books/1067900/erya-korteniemi.webp)