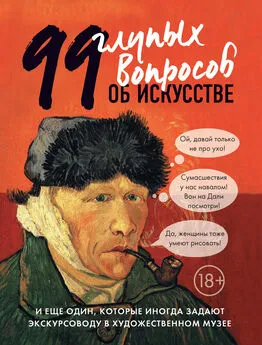

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Название:99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- ISBN:978-5-04-097378-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алина Никонова - 99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее краткое содержание

Алина Никонова – искусствовед и блогер – отвечает на вопросы, которые вы не решались задать:

– почему Пикассо писал такие странные картины и что в них гениального?

– как отличить хорошую картину от плохой?

– сколько стоит все то, что находится в музеях?

– есть ли в древнеегипетском искусстве что-то мистическое?

– почему некоторые картины подвергаются нападению сумасшедших?

– как понимать картины Сальвадора Дали, если они такие необычные?

99 глупых вопросов об искусстве и еще один, которые иногда задают экскурсоводу в художественном музее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главной идеей, которая легла в основу модерна, была уверенность некоторых теоретиков и художников (Уильяма Морриса, Хенри Ван де Велде), что преобразовать окружающий мир можно с помощью красоты, а вернее, искусства. Идея, разумеется, утопическая, но она вполне соответствовала духу времени. Ее авторы даже и не думали о том, что таким образом это самое новое искусство они делают практически недоступным для большинства обычных людей.

Впрочем, философский контекст преобразования мира посредством прекрасного широкую публику и не интересовал. Но зато всем понравились новые изящные формы предметов, текучие контуры зданий, уподобляемых живым организмам, растительные мотивы в декоративном оформлении интерьеров, книг, ювелирных украшений или фарфора. И новая утонченная эстетика все же проникла в массовое сознание, но не в виде штучной красоты, спасающей мир, а с вещами серийного производства, с рекламными плакатами, с картинками на грани с китчем.

ШЕХТЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР ОСОБНЯКА РЯБУШИНСКОГО

К стилю модерн еще относят произведения, выполненные в неорусском стилях, также вошедших в моду на рубеже XIX–XX веков.

В России наиболее рьяными пропагандистами стиля модерн были художники творческого объединения «Мир искусства», к модерну относятся работы архитектора Шехтеля, ювелирные изделия фирмы Фаберже, скульптура Голубкиной и Коненкова.

Помимо почитателей модерна в России появляются и приверженцы иных художественных направлений, таких как символизм и авангард. Символисты представляли себе искусство как знак неких непознаваемых сущностей, отражение мира видений и грез. Художники-символисты пытались передать в своем творчестве неуловимые смысловые оттенки и психические состояния. Многие из них оказывались последователями многочисленных мистических и спиритуалистических учений, весьма распространенных в это время не только на Западе, но и в России.

Символизм в России был представлен творчеством М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, а также художников, участвовавших в выставке «Голубой розы».

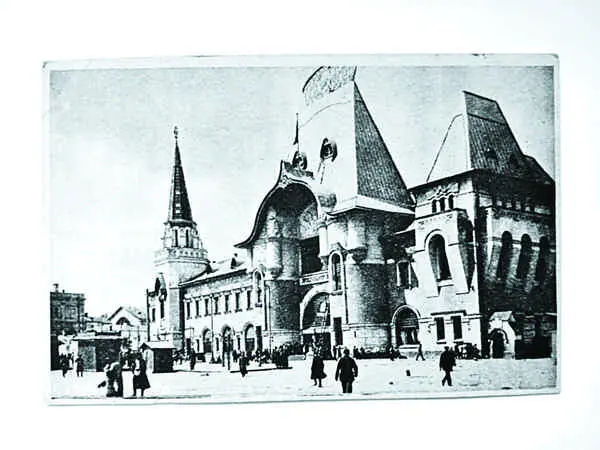

ШЕХТЕЛЬ. ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ В МОСКВЕ

Русское авангардное искусство объединяло художников, которые вели поиск новых форм и способов выражения в искусстве. В западном искусстве новые течения и направления живописи в начале XX века очень быстро сменяли друг друга. На первый план постоянно выходили новые группировки художников: фовисты, кубисты, экспрессионисты, футуристы, абстракционисты и, наконец, дадаисты и сюрреалисты. Русские авангардисты отдали дань большинству из этих направлений, но старались вносить в эти новации традиции русского классического и народного искусства.

Вообще, этому времени была свойственна исключительно бурная художественная жизнь. Знаковые выставки регулярно сменяли одна другую, широкая публика открывала для себя то русский усадебный портрет, то иконопись как художественное явление. Миру были явлены рафинированная эстетика «Мира искусства», символизм Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы», буйство красок и грубоватые формы «Бубнового валета», преемственность передвижнических традиций «Союза русских художников».

Эпоха рубежа веков заложила основы для дальнейшего и очень интересного развития русского искусства, которое включило в себя не только революционные идеи художественного плана, но и общие идеи революции 1917 года.

66

Почему говорят «русский авангард»? Он что, был только в России?

Старшеклассники, утомленные часовой обзорной экскурсиейЗдесь Россия оказалась в лидерах мирового художественного процесса.

Понятие «авангард» используют в истории искусства для определения экспериментальных, подчеркнуто необычных художественных поисков, которые вели художники с начала XX века. Естественно, этот процесс происходил не только в России. Но русское искусство, которое обычно следовало за западными образцами, здесь пошло по своему пути и стало использовать в качестве основы для творчества собственные художественные традиции: народное и городское примитивное искусство.

До начала XX века в русском искусстве содержательная сторона чаще всего доминировала над художественными поисками. И публика, даже самая просвещенная, искала в произведениях живописи прежде всего содержание, желательно социальный пафос. Именно поэтому новаторство даже импрессионистов, которые для этого времени уже стали анахронизмом, в России казалось непонятным и подвергалось осуждению.

Художники-авангардисты начали движение в совершенно ином направлении, сосредоточившись на поисках новых художественных форм, но вовсе не на изобретении новой актуальной тематики.

Датой возникновения русского авангарда можно считать 25 апреля 1908 года, когда усилиями Николая Кульбина (1868–1917), врача-психиатра по образованию, а также художника и теоретика искусства, была организована выставка под названием «Современные течения в искусстве». Она открылась в Санкт-Петербурге, в «Пассаже» на Невском. На этой выставке были представлены работы самого Кульбина, братьев Бурлюк, Александры Экстер, Аристарха Лентулова, с которыми мирно соседствовали полотна мирискусников Л. Бакста, А. Бенуа, И. Билибина. Выставка вызвала большой ажиотаж.

Несколько позднее усилиями М. Матюшина, Е. Гуро, И. Школьника создается ставший впоследствии знаменитым «Союз молодежи». В марте 1910 года проходит его первая выставка, в которой участвуют Бурлюки, М. Ларионов, Н. Гончарова, И. Школьник, А. Экстер и др. В дальнейшем «Союз молодежи» провел еще шесть выставок, последняя из которых состоялась уже в 1917 году.

В декабре 1909 года происходит еще одно знаковое событие в культурной жизни России: из Одессы в Петербург и далее в Ригу прибывает так называемый «Салон Издебского». Это передвижная выставка, которая знакомит русскую публику с лучшими образцами современного западного искусства и с новейшими достижениями искусства русского.

Владимир Издебский (1882–1965), организатор выставки, был известным одесским скульптором и художником. Некоторое время он являлся членом «Нового объединения художников, Мюнхен», председателем которого до 1911 года был В. Кандинский. Он впервые показал широкой публике в России работы А. Марке, Ж. Брака, М. Вламинка, К. Ван Донгена, А. Матисса, А. Руссо, Ж. Метценже, Дж. Балла, а также А. Явленского и В. Кандинского. На выставке были представлены также авангардные работы Н. Гончаровой и М. Ларионова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/1060536/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory.webp)