Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Название:Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085501-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней краткое содержание

Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хьюбел и Визель установили: сигналы, поступающие от сетчатки обоих глаз, сходятся на общих клетках-мишенях в первичной зрительной коре. Это необходимое, хотя и недостаточное условие стереоэффекта – ощущения глубины, достигаемого за счет бинокулярного зрения. Помимо сходящихся сигналов, для стереоэффекта требуется, чтобы клетки-мишени отслеживали слабые различия в информации, поступающей от сетчатки разных глаз, позволяя мозгу формировать обобщенный трехмерный образ. Мы пользуемся бинокулярным зрением преимущественно на близких расстояниях. На расстоянии более 6 м один глаз работает примерно так же, как два. Бейсболист Джордан Андервуд, ослепший на один глаз из-за попавшего в лицо мяча, уже после травмы сумел стать первоклассным питчером.

Опираясь на открытия Куффлера, Хьюбела и Визеля, касающиеся механизмов деконструкции форм зрительной системой мозга, британский нейробиолог-теоретик Дэвид Марр разработал новый подход к зрению. В книге “Зрение” (1982) он попытался разобраться, как связаны когнитивная психология зрительного восприятия (первопроходцами в этой сфере были Эрнст Крис и Эрнст Гомбрих), физиология зрения, которой занимались Куффлер, Хьюбел и Визель, и теоретические знания о принципах обработки информации. Основная идея Марра состояла в том, что механизм зрительного восприятия включает ряд этапов обработки информации (представлений), каждый из которых преобразует и обогащает результаты предыдущего.

Под влиянием Марра нейробиологи разработали трехступенчатую схему обработки зрительной информации. Первым этапом, начинающимся с сетчатки, служит зрительное восприятие низкого уровня (его изучал Куффлер). На этом этапе зрительная система оценивает увиденное, определяя положение объектов в пространстве и их окраску. Вторым этапом, начинающимся с первичной зрительной коры, служит зрительное восприятие промежуточного уровня , исследованиями которого занимались Хьюбел, Визель и Зеки. Здесь из простых линий происходит сборка контуров, которыми определяются границы, и тем самым конструируется цельное восприятие формы объектов. Этот процесс называют интеграцией контуров. В то же время на промежуточном этапе происходит отделение объектов от фона – так называемая сегментация поверхностей. Зрение низкого и промежуточного уровней вместе позволяют идентифицировать связанные с объектами области зрительного образа как фигуры , а остальные – как фон ( рис. 16–9 ).

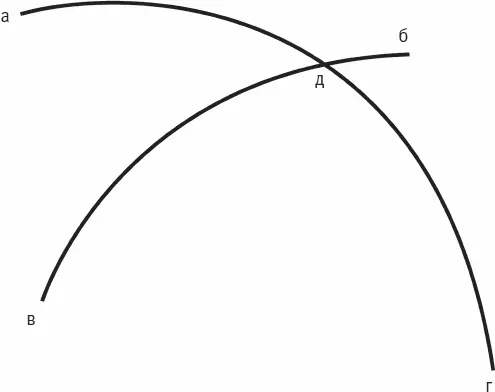

На нижнем и промежуточном уровнях обработка зрительной информации осуществляется параллельно, преимущественно за счет восходящих процессов. Гештальтпсихологи изучили некоторые принципы, определяющие, из каких объединений видимых элементов зрительная система строит узнаваемые структуры. Одна из таких закономерностей – принцип сближенности линий, из которых складываются контуры видимого объекта. Другая закономерность – принцип сходства цвета, размеров и ориентации. Особенно важен для восприятия контуров принцип хорошего продолжения: по-разному ориентированные линии, из которых составляются очертания фигур, обычно объединяются так, чтобы контуры фигуры получались плавными ( рис. 16–10 ).

Особенно сложным из первых двух этапов обработки зрительной информации считается промежуточный: здесь первичная зрительная кора должна определить, какие из сотен, даже тысяч отрывочных линий сложного образа входят в состав одного объекта, а какие – других. Кроме того, воспоминания о зрительном опыте, хранящиеся в высших отделах зрительной системы, должны приниматься во внимание уже на нижнем и промежуточном уровнях.

Рис. 16–9. Деконструкция и обработка мозгом изображения собаки на рисунке слева осуществляется двумя проводящими путями на трех уровнях. Зрение нижнего уровня определяет положение собаки в пространстве и ее окрас. Зрение промежуточного уровня реконструирует форму тела собаки и отделяет его от фона. Зрение высокого уровня позволяет идентифицировать видимый объект (собаку) и его окружение.

Путь “что” занимается формой тела и окраской изображения собаки, а путь “где” – движениями собаки. Путь “что” осуществляет деконструкцию и реконструкцию образа собаки в три этапа.

Рис. 16–10. Гештальтпсихологический принцип хорошего продолжения. Наш мозг объединяет дуги таким образом, чтобы их контуры плавно продолжали друг друга. Дуга а – д объединяется с дугой д – г, а дуга в – д – с дугой д – б.

Третьим этапом служит зрительное восприятие высокого уровня , использующее путь, ведущий из первичной зрительной коры в нижнюю височную кору. На этом этапе устанавливаются категории и смысл зрительных образов. Здесь мозг связывает зрительную информацию с информацией из множества других источников, позволяя нам распознавать объекты, лица и сцены. Эти нисходящие процессы ведут к сознательному зрительному восприятию и интерпретации смысла образов ( гл. 18 ). Однако такая интерпретация несовершенна.

Результаты нейробиологических исследований зрительного восприятия во многом объясняют, как художникам удается убедительно воспроизводить трехмерные предметы и человеческие фигуры на плоских поверхностях. Нас окружают границы, отделяющие один объект от другого либо от фона. Художники всегда понимали, что объект определяет его форма, которая, в свою очередь, определяется его очертаниями. Живописцы изображают очертания объектов с помощью градации цвета и яркости, либо с помощью подразумеваемых линий. Очертания объектов на картинах обычно соответствуют границам между разными поверхностями с довольно однородными цветом, яркостью или текстурой. Контуры используются в живописи лишь для того, чтобы резче выделять изображенные формы.

Линейная графика, в отличие от живописи, основана исключительно на использовании линий – простых (одноцветных узких пятен) и контурных (задающих границы объектов и определяющих их очертания). Техника линейного рисунка не позволяет передать изменения яркости, и художникам приходится создавать двумерные очертания, используя контурные линии. Добавляя светлую и темную штриховку, художник может усложнять контуры и порождать эффект трехмерности. Кроме того, он может подчеркивать эмоциональное содержание рисунка с помощью экспрессивных контуров – неровных линий.

Линейная графика присутствует в искусстве всех периодов, от наскальных рисунков до карикатур в наших газетах. Одна из причин ее вездесущности состоит, вероятно, в том, что людям свойственно интуитивное понимание смысла линейных рисунков. Контуры улыбающегося лица мы автоматически воспринимаем как улыбающееся лицо. Но почему так происходит? Ведь в реальном мире нет контуров. Тем не менее, нетрудно воспринимать линейное изображение руки, человека или дома как руку, человека или дом. Естественность восприятия таких условностей многое говорит о механизме нашей зрительной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: