Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Название:Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085501-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней краткое содержание

Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

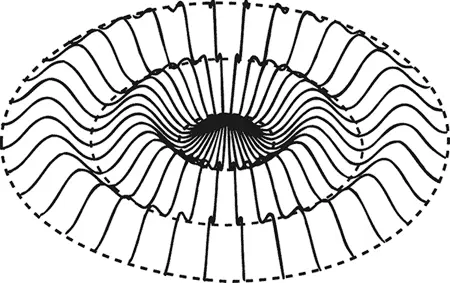

Рис. 16–15. “Круги на воде”.

Исследователь зрительного восприятия Дональд Хоффман предложил собственную иллюстрацию способности нашего мозга использовать упрощенные физические законы для воссоздания того, что мы видим в произведениях искусства. Его “круги на воде” ( рис. 16–15 ) при всем желании не получается воспринимать как плоскостное изображение. “Круги” состоят из трех частей: поднятия в центре и двух круговых волн. Хоффман обвел эти три части прерывистыми линиями. Если перевернуть рисунок (или самому встать на голову), то мы увидим иное: прерывистые линии проходят по гребням волн. Если снова перевернуть рисунок, он станет таким же, как был. Если поворачивать его медленно, можно поймать момент превращения. Эти “круги на воде” – от начала до конца порождение нашего мозга. Хоффман пишет: “Вы сами разделяете изображение на три концентрических круга, похожих на волны. Прерывистые линии, проходящие по углублениям между ними, приблизительно соответствуют границам между этими тремя частями. Вы не пассивно воспринимаете, а активно создаете эти части” [148].

Теперь мы можем оценить важность бессознательного для восприятия искусства. Кроме того, мы можем отдать должное идеям Гомбриха о роли базовых фигур в живописи. Уже древнейшие художники, создававшие наскальные рисунки в пещерах Южной Франции и Северной Испании, нашли то, что Гомбрих называл “ключами к нейронным замкам бессознательных чувств”. Исследования механизмов обработки мозгом зрительной информации (как мы поймем из следующих двух глав) позволило многое узнать о порождении бессознательным того, что “видит” наше сознание.

Глава 17

Зрение высокого уровня: восприятие лиц, рук и тел

Мы познакомились с процессами обработки информации низкого и промежуточного уровней зрения, отвечающих за сборку контуров объектов из простых линий, определение границ и отделение фигур от фона. А как мы воспринимаем цельные объекты, в том числе лица, руки и тела? Какими механизмами обеспечивается “вклад зрителя”?

Результаты исследований, последовавших за открытиями Дэвида Хьюбела и Торстена Визеля, позволили разобраться в некоторых механизмах зрения высокого уровня, отвечающих за идентификацию объектов. Семир Зеки и Дэвид ван Эссен обнаружили в зрительной системе около 30 областей, обрабатывающих информацию после первичной зрительной коры и продолжающих выделение сведений о форме, цвете, движении и удаленности объектов. После выделения эти сведения отдельно поступают в высшие, когнитивные отделы мозга, в том числе в префронтальную кору, где на их основе формируется цельное восприятие видимого.

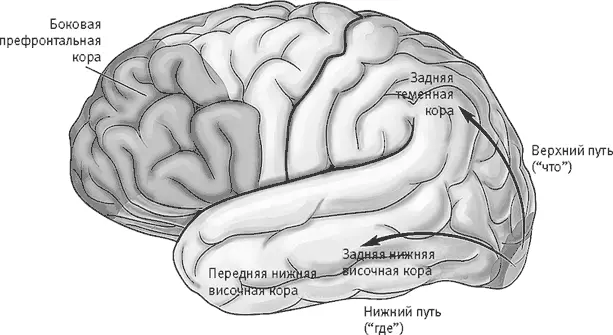

Рис. 17–1.

Выделение сведений о разных аспектах зрительной информации начинается в первичной зрительной коре. Оттуда информация передается по двум параллельным проводящим путям: “что” и “где” ( рис. 17–1 ). По пути “что”, получающему информацию преимущественно из центра сетчатки, передаются сведения, связанные с восприятием людей, предметов, сцен и цвета, и с определением того, на что они похожи и что собой представляют. По этому пути информация поступает из первичной зрительной коры через несколько дополнительных передатчиков в нижнюю височную кору, где осуществляется ее обработка высокого уровня и формируются представления о форме и соответствии объектов, в том числе лиц и рук ( рис. 17–2 ). В пути “что” выделяют еще два подразделения: обладающую высоким разрешением систему формы , узнающую предметы и людей на основании цвета и яркости, и обладающую низким разрешением систему цвета , определяющую цвета видимых поверхностей.

Путь “где” ведет из первичной зрительной коры в заднюю теменную. Он получает информацию преимущественно от палочек, с периферии сетчатки, и специализируется на отслеживании положения объектов в трехмерном пространстве ( рис. 17–2 ). Путь “где” обеспечивает нас информацией, необходимой для координации движений, в том числе движений глаза, которые служат для сканирования изображений. Путь “где”, в отличие от пути “что”, нечувствителен к цвету, зато гораздо чувствительнее его к контрасту (различиям яркости) и быстрее на него реагирует, что помогает следить за движениями и воспринимать неясно видимые объекты.

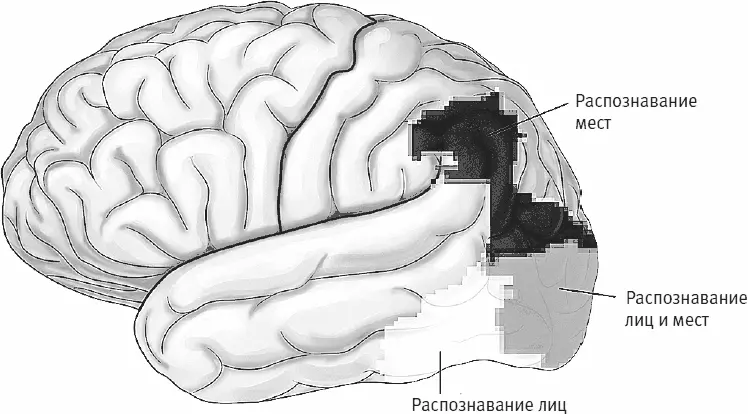

Рис. 17–2.

Как координируется активность проводящих путей? Есть ли в зрительной системе отдел, куда поступают все составляющие образа объекта (сведения о его форме, цвете и местоположении)? Энн Трисман из Принстонского университета продемонстрировала, что совмещение сведений, поступающих по путям “что” и “где”, не осуществляется в каком-либо одном участке мозга. Эту проблему Трисман назвала проблемой связывания . Связывание информации, обрабатываемой в зрительной системе разными путями, происходит тогда, когда оба пути работают слаженно, а достигается эта слаженность за счет концентрации внимания.

Более того, Роберт Вурц и Майкл Голдберг из Национальных институтов здравоохранения открыли, что концентрация внимания модулирует реакцию на зрительные стимулы даже на клеточном уровне. Когда обезьяна обращает внимание на стимул, реакция нейронов на него оказывается гораздо сильнее, чем когда ее взор прикован к чему-то другому.

Как достигается избирательность внимания? Ясно, что для успешного восприятия, например, изображенного на портрете лица требуется, чтобы мы смотрели на него, и внимательно. Но поскольку мы видим отчетливо лишь те изображения, которые проецируются на центральную ямку в середине сетчатки, мы не можем рассмотреть все лицо сразу: оно слишком велико. В любой момент мы способны концентрироваться лишь на чем-то одном, поэтому быстро сканируем лицо, концентрируясь вначале на глазах, затем на губах. (Глаза служат важным индикатором эмоций, и у людей, которым трудно концентрировать на них внимание, например у аутистов или пациентов с повреждениями миндалевидного тела, возникают трудности.) Быстрые движения глаз называют саккадами. Они выполняют две функции: позволяют исследовать поле зрения с помощью центральной ямки и делают возможным зрение как таковое (если взгляд достаточно долго сфокусирован на одной точке, зрительный образ начинает блекнуть).

Такое сканирование осуществляется настолько быстро, что мы будто видим лицо целиком, но в действительности сознательно воспринимаем то, что видим, лишь в течение периодов фиксации. Результаты экспериментов с устройствами, позволяющими отслеживать движения глаз, показывают, что мы получаем впечатления от лиц и других объектов видимого мира по частям, переходя от одного периода фиксации к другому. Саккады позволяют не только рефлекторно переводить взгляд на объекты, появляющиеся на периферии поля зрения, но и активно собирать зрительную информацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: