Екатерина Останина - Мастера авангарда

- Название:Мастера авангарда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0035-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Останина - Мастера авангарда краткое содержание

Это издание рассказывает о наиболее ярких представителях художественного авангарда XX столетия и его основных направлениях — фовизме, кубизме, футуризме, экспрессионизме, абстракционизме, дадаизме и сюрреализме. Читатель сможет узнать о выдающихся мастерах, совершивших революционный переворот в искусстве с целью занять активную позицию по отношению к внешнему миру и раскрепостить человеческое сознание. Книга содержит богатый иллюстративный материал.

Мастера авангарда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

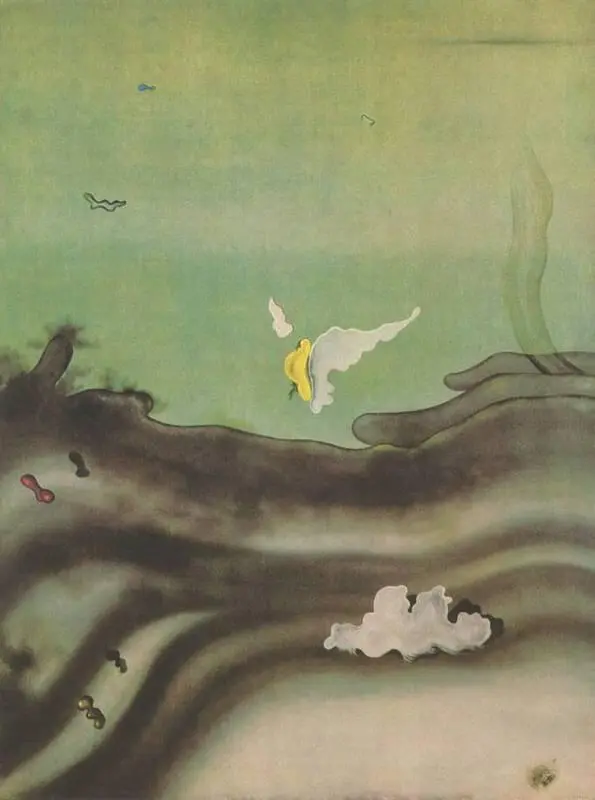

И. Танги. «Угасание бесполезных огней», 1927 год

Естественно, на первых порах живопись самоучки не отличалась мастерством, однако это обстоятельство с лихвой окупалось неудержимой экспрессией и невероятной раскрепощенностью в обращении с живописными формами. В 1925 году Танги познакомился с сюрреалистом Андре Бретоном. Поэт рассказал молодому художнику об эстетической значимости сюрреализма — только что зародившегося направления в искусстве. Танги вступил в объединение сюрреалистов и стал постоянным участником их выставок. Работы художника этого времени заполняют причудливые растительные формы, некие существа, напоминающие аморфные примитивные организмы. Порой кажется, что это то выбеленные солнцем кости неведомых рыб, то человеческие органы. Танги научился мастерски использовать такие живописные приемы, как искусная моделировка, создание таинственной светотени, четкого рисунка, и в результате получал иллюзионистические абстракции. Глубокие пространства его картин больше похожи на инопланетные пейзажи, нежели на земные ландшафты. Типичны для творчества сюрреалистов такие композиции, как «Гроза» (1926), «Шторм» (1926, Музей искусств, Филадельфия), «Земля теней» (1927, Институт искусств, Детройт), «Без названия» (1927), «Угасание бесполезных огней» (1927).

И. Танги. «Извне», 1929 год

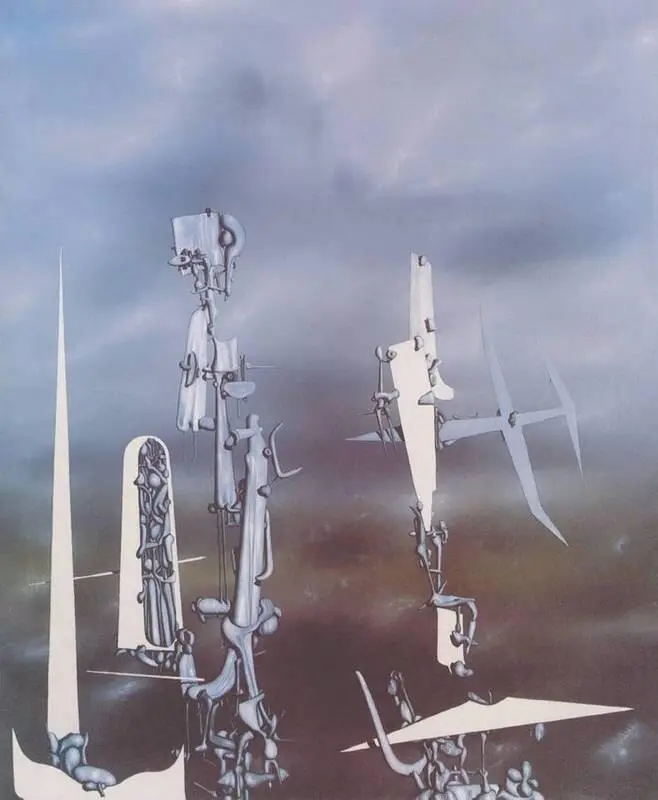

И. Танги. «Невидимки», 1951 год

И. Танги. «В четыре часа лета — надежда», 1929 год

Танги любит изображать скалы посреди неопределенного, теряющегося в бесконечности пространства («Дворец — Высокий Мыс», 1930, Фонд П. Гуггенхейм, Венеция). В то же время он стремился подчеркнуть объемность изображенных им предметов. Живописец всегда очень точно рассчитывал перспективу и меньше всего хотел, чтобы показанные объекты имели характер отвлеченных абстракций. Он утверждал подлинность, физическую реальность созданного им причудливого мира. Ив Танги, подобно всем своим друзьям-сюрреалистам, зачастую давал своим работам странные шокирующие наименования, например «Угасание излишнего света», «В четыре часа лета — надежда», «Наследственность приобретенных признаков».

В 1939 году Ив Танги уехал в США. Там он встретил художницу Кэй Сейдж, женился, стал жить в небольшом городке. В «аАмериканский период» претерпевает изменения творческая манера художника. К объемным фигурам прибавляется стереометрическая линейная конструкция. В то же время композиции становятся настолько уравновешенными, что граничат с однообразием («Медленно к северу», 1942, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Бесконечная делимость», 1942, Галерея Олбрайта-Нокса, Буффало, Нью-Йорк).

В последний период жизни (1950-е) мастер заполнял холсты каменными ландшафтами и сталактитовыми образованиями. Такова композиция «Воображаемые числа» (1954, Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид). Что же касается последней работы «Умножение арок» (1954, Музей современного искусства, Нью-Йорк), то в ней преобладает черный фон, на котором смутно видны некие контуры. Что хотел сказать мастер этой работой? Большинство зрителей утверждают, что, скорее всего, Ив Танги просто выключил свет. Вероятно, это именно так.

Татлин Владимир Евграфович (1885–1953)

Владимир Татлин отличался поистине легендарной подозрительностью. Например, собираясь экспонировать свои холсты на выставке, он следил, чтобы работы не открывали до самого последнего момента — боялся, что кто-то украдет идеи. Поэтому, будучи в гостях у Пикассо в Париже, он не захотел признаться французскому мэтру кубизма, что имеет отношение к живописи. Он играл для Пикассо на своей любимой бандуре и пел, а сам внимательно следил за тем, какие полотна показывает ему Пикассо. Татлин так боялся не увидеть самых лучших картин.

Владимир Татлин родился в Москве, в дворянской семье. В 1902 году ему удалось поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, однако в то время Владимир еще не обладал достаточной подготовкой, а круг интересов не успел сформироваться, а потому через год он был отчислен. Потерпев временную неудачу, Татлин поступил в Одесское училище торгового мореплавания, после чего служил матросом на парусном судне. Впоследствии морские темы часто встречались в его творчестве — матросы, продавцы рыбы, рыбаки… А известное полотно «Матрос» является автопортретом художника. Между прочим, в этой картине Татлин использовал и традиционные принципы композиции, принятой в русской иконописи, в частности соединение квадрата картины с кругом.

В 1905 году Татлин сделал еще одну попытку вернуться на поприще искусства. Он удачно поступил в Пензенское художественное училище. Там же состоялось его знакомство с деятелями русского авангарда — М. Ларионовым, Н. Гончаровой и А. Лентуловым. В кружке Ларионова Татлин сформировался как художник. Там он сначала освоил импрессионистическую технику, а затем и традицию неопримитивизма.

Импрессионистическим настроением овеяны ранние произведения художника — «Гвоздика», «Цвет пижмы», «Ноготки» (все — 1909). Впечатления, полученные во время плаваний по морям, отразились в акварельных работах «Флотские формы», «Рыбное дело» (обе — 1910).

В 1910 году Татлин вновь поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь он самостоятельно освоил сезаннизм и русскую иконопись. Традиции Сезанна воплощались в красочных натюрмортах.

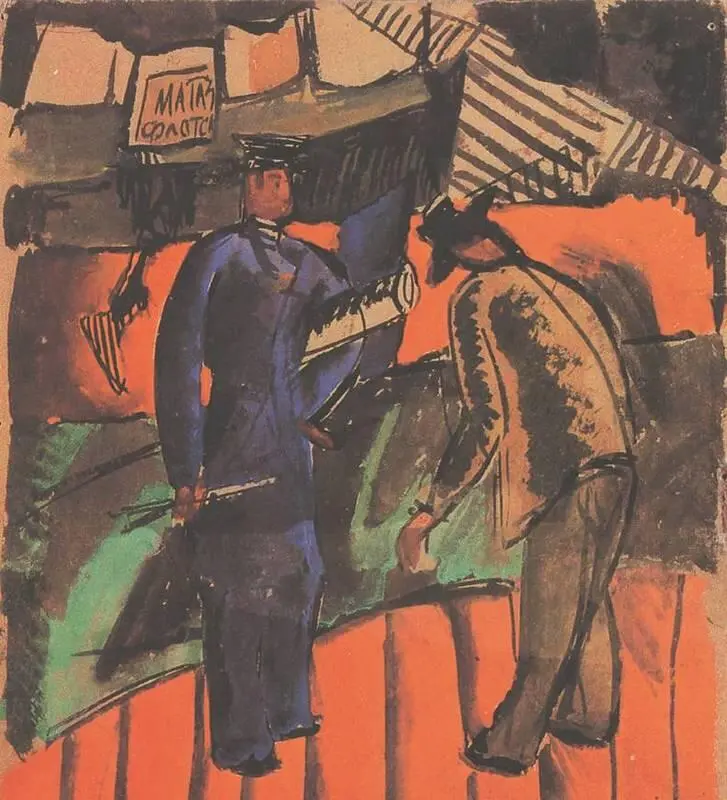

В. Татлин. «Моряк и китаец», 1910 год

В то же время Татлин продолжал писать картины с сюжетами, навеянными морскими просторами, однако уже в этих произведениях проявляются признаки конструктивизма. Особенно это заметно, когда фигура персонажа показывается в движении. Кажется, что линии тела пружинят и натягиваются. Художника человеческие фигуры интересовали как элемент конструктивный. С тех пор Татлин избрал для себя основное средство выразительности — натянутую линию.

Шедевром Татлина считается серия полотен «Натурщицы», которую он создавал в течение нескольких лет специально для Третьяковской галереи и Русского музея. На примере этих произведений становится особенно ясным путь эволюции мастера от простого бытового изображения натуры до осознания человеческого тела как достаточно конструктивного устройства. А поскольку чувственное любование конструкцией невозможно, то и в данных работах оно совсем отсутствовало, что, собственно, не характерно для жанра ню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: