Наталья Юферева - Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология

- Название:Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0841-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Юферева - Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология краткое содержание

Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

§ 2. К вопросу о семантике цвета в слове и изображении

О цвете в древнерусском искусстве существует много различных исследований [78]. В данном случае затронем лишь некоторые вопросы, связанные с семантикой цвета, а именно те, которые раскрывают связь между словом и изображением в лицевой рукописи.

Цветовые характеристики в слове и изображении различны по своей значимости. Если в изобразительном искусстве цвет является одной из основных составляющих художественного образа [79], то литературное произведение может обойтись совсем без упоминания каких-либо цветов. В данной работе попытаемся решить задачи, которые еще не ставились исследователями древнерусской иллюстрации. Представляется важным выяснить, руководствовался ли художник текстом, применяя тот или иной цвет; одинакова ли была семантика цвета в литературном и изобразительном произведениях и т. д.

Исследователи древнерусской миниатюры выделяли в ней несколько функций цвета. О. И. Подобедова указывала, что «при помощи цвета решались композиционные задачи, больше того, язык цвета позволял миниатюристу акцентировать и довести до зрителя смысл изображаемого, придать ему определенное эмоциональное звучание» [80]. А. А. Амосов классифицировал функции цвета в миниатюре таким образом: «…оживление рисунка посредством создания игры ярких цветовых пятен в рамках суховатой графической композиции; разделение эпизодов миниатюры в ее пространстве и разнесение отдельных действующих лиц в рамках одного или нескольких эпизодов; пояснение иллюстрируемого текста и графической композиции средствами цветовой символики» [81].

Цвет есть характеристика любого предмета, будь то лес или море, одежда человека, архитектурное сооружение и пр. Если автор литературного текста вполне может избежать упоминания цвета, то автор цветных миниатюр вынужден наделить определенным цветом каждый изображенный предмет и каждого персонажа. Закономерно предположить, что цветовые характеристики одного и того же объекта будут сохраняться на разных миниатюрах, позволяя читателю-зрителю «узнавать» персонажей и место действия. Интересно, что во всех рассматриваемых рукописях мы сталкиваемся с примерами, когда даже в рамках одной миниатюры в случае неоднократного изображения одного и того же объекта в разные моменты действия его цвет оказывается различным.

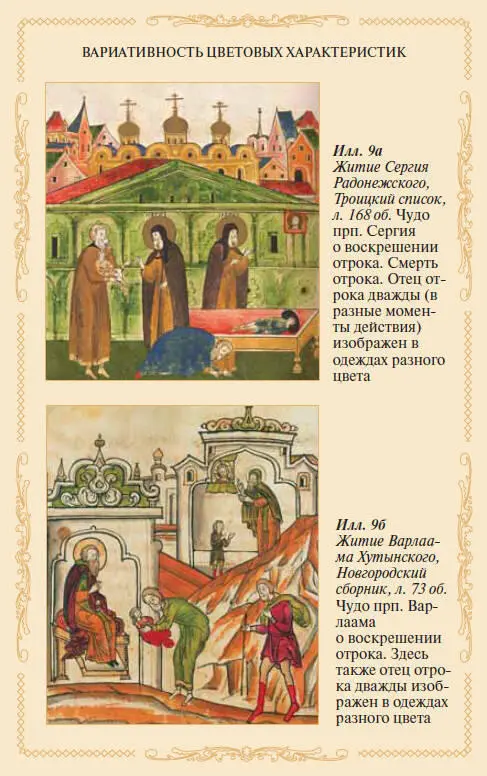

Так, в Троицком списке Жития Сергия Радонежского на миниатюре, иллюстрирующей смерть отрока, которого отец принес к Сергию, чтобы тот его исцелил, отец мальчика изображен дважды (Троиц. сп., л. 168 об. – илл. 9а ). Оба раза, в разных «сюжетах» он представлен в одеждах разного цвета: когда он держит сына на руках – в коричневом кафтане, а когда стоит коленопреклоненным перед одром умершего сына – в синем. Интересно, что в иллюстрации аналогичного эпизода из Жития Варлаама Хутынского отец воскрешенного преподобным Варлаамом отрока дважды изображен на миниатюре (Новг. сб., л. 73 об. – илл. 9б ) также в разных одеждах: в одном случае – в красных коротких одеждах, а в другом – в длинных зеленых. Не соблюдаются цветовые решения одних и тех же предметов и в некоторых миниатюрах лицевых списков Жития Зосимы и Савватия Соловецких. Например, в Булатниковском списке на л. 35 дом изображен зеленым, а одеяло на лежащем в доме больном человеке – красным; а на следующей миниатюре, на л. 36, наоборот: тот же дом – красный, а одеяло – зеленое. Подобные примеры встречаются и в миниатюрах лицевых списков Жития Антония Сийского.

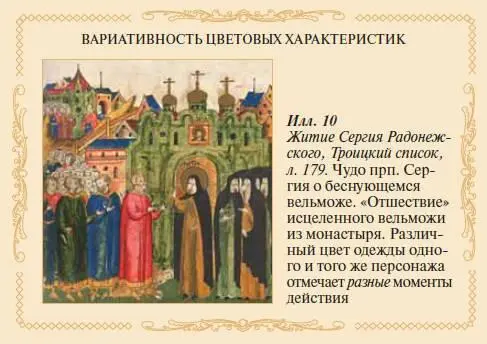

Попытаемся дать объяснение таким примерам использования разных цветов при изображении одних и тех же объектов, повторяющимся во всех рукописях. Итак, помещая на миниатюре несколько раз один и тот же персонаж, художник изображает его в различные моменты действия. Как уже отмечалось, такой персонаж может быть изображен в одеждах разного цвета. Ярким примером этому является миниатюра Троицкого списка Жития Сергия Радонежского, на которой изображен некий вельможа (Троиц. сп., л. 179 – илл. 10 ): в монастыре у преподобного Сергия он находится в красных одеждах, домой уходит в синих одеждах, а приходит домой – в красно-серых. Ключ к пониманию такого явления дал Д. С. Лихачев, указавший, что «изображение двух-трех эпизодов в одной миниатюре… помогало понять событие в его временной протяженности» [82]. Отсюда можно предположить, что применение различной раскраски служило для художника дополнительным средством передачи разновременности событий, изображенных на одной миниатюре. В ходе исследования нами было найдено еще одно объяснение этому явлению, но подробнее о нем мы поговорим в следующей главе (глава 2, § 1).

Другой особенностью древнерусской иллюстрации является то, что на разных миниатюрах иногда изображаются одни и те же события: например, в нескольких иллюстрациях к одной и той же беседе, пространно переданной в тексте жития и потому требующей «разбивки» несколькими миниатюрами. Так, три миниатюры последовательно иллюстрируют уговоры братией монастыря Сергия Радонежского стать игуменом (Петр. сп., л. 124 об., 125 об., 126). Примечательно то, что на всех трех миниатюрах архитектурный фон несколько различен: везде по-разному изображен одноглавый храм. Для нас важен здесь следующий факт: монахи изображены на миниатюрах одинаково, а в архитектурных формах наблюдается разнообразие, в том числе и колористическое. Этому, на наш взгляд, может быть дано следующее, хоть и не бесспорное, объяснение: изменчивость одежд, архитектурного фона и других второстепенных деталей передавала идею о временности и изменчивости всего земного и внешнего, тогда как носители Божественной благодати, причастные к вечности, изображались относительно неизменными. В таком видимом противопоставлении временного и вечного можно усмотреть определенный художественный прием средневекового миниатюриста, сходный с приемами древнерусского агиографа, который в своих произведениях всегда делал явный акцент на том, что имеет вечное, непреходящее значение.

Можно было бы предположить, что в некоторых случаях при выборе цвета миниатюрист следовал колористическим указаниям иллюстрируемого текста. Однако исследование житийных текстов рассматриваемых рукописей показало, что какие бы то ни было цветовые характеристики даются в них весьма редко. Изучая этот вопрос на более широком материале, А. М. Панченко приходит к выводу, что «…древнерусский художник слова, как правило, – ибо нет правил без исключений – не нуждался в цвете, средневековая эстетика “не хотела” цвета, и цвет оставался вне художественной прозы» [83].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: