Наталья Юферева - Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология

- Название:Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0841-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Юферева - Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология краткое содержание

Древнерусский иллюстратор житий святых. Нетекстовая текстология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во-первых, в Похвальном слове тому или иному преподобному перечисляются те добродетели, которые можно было бы отнести почти ко всем преподобным [52]: «…Той бо из младеньства Бога паче всех от всея души возлюбил есть и небесное царство паче всего мира избрал есть, того ради до конца и крепко всех мира сего отрешися, и невозвратным помыслом потече вослед Бога…» [53]и т. п. В выходной миниатюре, как и в иконе, используется набор иконографических деталей, которые позволяют распознать в изображенном его принадлежность к определенному лику, в данном случае – к лику преподобных. Прежде всего, это одежды святого: монашеская ряса, мантия, куколь. Они являются иконографическими константами всех преподобных и относятся к доли́чному письму. По аналогии с иконописью те слова похвалы преподобному, которые относятся ко всем преподобным вообще, можно условно назвать «доли́чным письмом».

Во-вторых, в Похвальном слове встречаются также описания некоторых «портретных», индивидуальных черт святого, когда в тексте перечисляются добродетели именно этого преподобного: «Радуйся, боголюбезный отче, – говорится, например, об Антонии Сийском, – яко и образом жития твоего, и риз многошвением, и умилением нрава, и кротости обычая многих душа ко спасению приведе…» [54]. Стремление к своего рода «портретности» наблюдается и в иконописи, когда в лично́м письме передаются характерные признаки святого: это цвет и расположение волос и, особенно, борода [55]. Как лично́е письмо выходной миниатюры несет в себе информацию о ли́чных чертах того или иного святого, так же и фрагменты текста, в которых описываются личные свойства святого, можно рассматривать как словесную форму «лично́го письма».

В-третьих, в Похвальном слове содержатся частые упоминания о молитвенных подвигах святого: «…в постех и молитвах просия, яко солнце» [56], «…в слезах и молитвах жизнь свою скончал еси…» [57]; а главным образом – просьбы к преподобному о его молитвенном заступлении: «О всеблаженне преподобие отче наш Антоние, молимся тебе, яко отцу чадолюбиву, испроси нам милость у Живоначалные Троицы и прощение от грехов моих, страстей облак молитвами твоими отжени от мене. и т. д. Этот факт тоже имеет соответствия в иконописных изображениях святых на выходных миниатюрах: как отмечалось выше, преподобные на них всегда изображены молящимися или благословляющими.

В-четвертых, в Похвальном слове говорится также о нынешней молитве братии монастыря к преподобному: «Гроб его у нас и пред нами есть, к нему же верою по всегда притекающе, велико утешение душам нашим приемлем и от сего зело пользуемся» (Житие Сергия Радонежского) [58] [59]; «…И сего ради… всечестную раку его всегда обступающе, любезне припадающе к цельбоносному его гробу, и со слезами вопием к нему, яко отцу чадолюбивому: О всеблаженне преподобие отче наш чюдотворче…» (Житие Антония Сийского) [60], и далее в Слове содержится собственно молитва преподобному. Причем молитва святому встречается в Похвальном слове неоднократно, в том числе может быть приведено акафистное пение с рефреном «Радуйся…». По сути, все Похвальное слово в целом – и по его форме, и по его основному содержанию – может рассматриваться как пространная молитва святому с похвалой и перечислением его подвигов и чудес. Мы уже обращали внимание на то, что выходная миниатюра является иконой, то есть молитвенным образом. Перед ней предполагается молитва читателя лицевого списка, как молитвой является и Похвальное слово.

Из сказанного можно сделать вывод, что художественные особенности и сакральные функции выходной миниатюры и Похвального слова (то же, кстати, можно сказать и о Службе святому, если она содержится в данной лицевой рукописи) сопоставимы между собой и фактически совпадают.

Рассмотрим теперь их композиционную функцию. Выходная миниатюра располагается перед началом жития, она является изобразительной частью житие святого открывается его иконой. Заканчивается же оно, как правило, Похвальным словом. Таким образом, выходная миниатюра и Похвальное слово обрамляют житие, образуя «рамки» художественного текста. Как отмечает Б. А. Успенский, в отношении композиции «…чрезвычайную важность приобретает процесс перехода от мира реального к миру изображаемому, то есть проблема специальной организации “рамок” художественного произведения». [61]

Итак, композиционной функцией выходной миниатюры и Похвального слова является создание «рамок» художественного произведения, отделение «знакового» мира от «повседневного» [62], а их одновременной сакральной функцией – введение читателя в молитвенное, богослужебное восприятие религиозного текста. Как отмечал Д. С. Лихачев, в Древней Руси «чтение приближалось к исполнению обряда, часто непосредственно переходило в обряд» [63]. Можно сказать, чтение всего жития в целом являлось определенной формой молитвы святому, древнерусский «читатель не “воспроизводит” в своем чтении это произведение, он лишь “участвует” в чтении, как участвует молящийся в богослужении» [64].

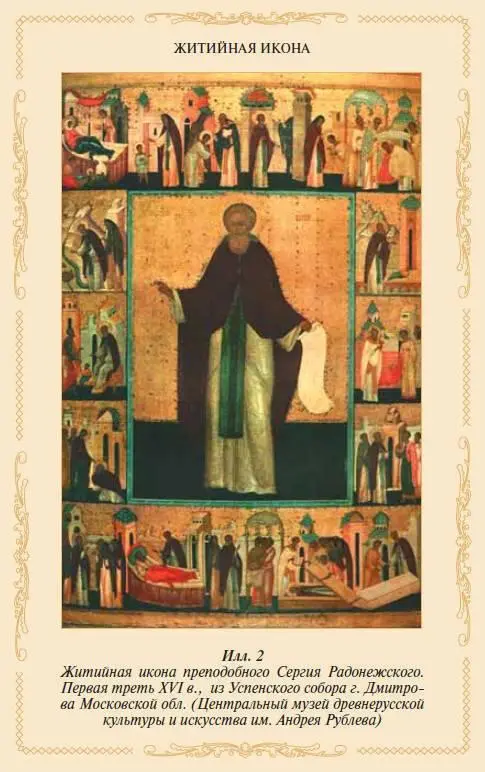

В таком контексте книжные миниатюры выступали для современника не столько как иллюстрации к тексту, сколько как иконописные изображения. Неслучайно такие миниатюры очень близки клеймам житийных икон [65]. Кроме того, сам композиционный строй жития святого, тем более в его лицевом списке, по сути, повторяет композицию житийной иконы, и наоборот ( илл. 2 ). Если выходную миниатюру и Похвальное слово можно назвать «средником» такой иконы, то Житие и Чудеса с их иллюстрациями – ее «клеймами». В целом же агиографическое произведение являет собой словесную икону святого [66], а такое художественное явление, как лицевые списки, предельно соответствует восприятию жития как молитвы святому – во-первых, как его иконы – во-вторых.

Обратим внимание еще на один факт внутреннего композиционного совпадения текста и изображения в древнерусских лицевых рукописях, который не лежит на поверхности. Поскольку мы рассматриваем одновременно сразу два вида искусства, то здесь не обойтись без семиотического подхода. Общие принципы семиотического изучения поэтики композиции литературного текста и произведения изобразительного искусства были разработаны Б. А. Успенским [67]. Понимая под «текстом» любую семантически организованную последовательность знаков, он предложил описывать структуру любого художественного текста посредством вычленения различных точек зрения, то есть авторских позиций, с которых ведется повествование или описание [68].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: