Павел Мариковский - По Семиречью

- Название:По Семиречью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Мариковский - По Семиречью краткое содержание

В книге отсутствуют страницы 64, 65, 164, 165, если есть возможность, добавьте.

По Семиречью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В рощицах тополя оглушительно трещат цикады. Иногда земля изрешечена круглыми отверстиями, около которых валяются личиночные шкурки этих насекомых. Личинки цикад живут в земле, у них мощные крючковидные передние ноги и внешность, очень мало напоминающая взрослое насекомое.

С забоки отчетливо видны курганы. На нежном серовато-розовом фоне пустыни они четко вырисовываются почти черными пятнами.

Полчаса подъема — и перед нами громадные курганы, сложенные из крупных черных и блестящих камней. Только самый ближний к реке курган насыпан из мелкого щебня и крупного гравия. До ближайшего ущелья Челбыр, откуда, вероятно, добывались камни для курганов, около 4 километров. Немало труда ушло на постройку курганов!

Здесь семь больших, семь средних и два небольших кургана, образующих в общем сильно выгнутую к западу линию, слегка пересекающую наискось равнину. Среди курганов особенно выделяется своими размерами один, расположенный к востоку. Его диаметр более 200 метров, высота — около 30 метров.

Некоторые курганы окружены своеобразными сооружениями, похожими на оборонительные. Они наиболее мощны у самого большого кургана. Этот курган окружен небольшим рвом и насыпью. Время сильно сгладило их очертания. В 50 метрах от рва есть кольцо из бойниц-засидок, точно таких же, из которых состоит черная ограда. Только плитообразные камни засидок крупнее и выше. К кольцевой системе бойниц примыкает маленький курган, сложенный из камней и расположенный к югу от большого кургана. И наконец, кроме линии бойниц имеется еще дополнительная, охватывающая курган полукольцом с востока. Такие же рвы и кольца бойниц окружают второй, рядом расположенный курган. Третий большой курган имеет несколько иную систему укреплений. Тут засидки устроены с восточной стороны в два следующих друг за другом полукольца. И наконец, самый ближний к реке курган укреплен бойницами в виде прямой линии с западной стороны. Высокие фронтальные камни этой линии тоже обращены к востоку.

Все без исключения курганы разграблены. Следы работы грабителей сохранились отчетливо, будто раскопки произведены недавно. Они носили планомерный и обдуманный характер. Камни отбрасывались с одной стороны, с самого основания кургана (то есть раскопка велась не сверху, а снизу), пока подкоп не приближался к центру основания кургана, а сверху не образовывалась глубокая воронка. Раскопка курганов так же, как и их строительство, были по силам только значительному количеству людей.

Вокруг курганов открывалась величественная панорама пустыни. За рекой виднелась обширная подгорная равнина, справа за ней — Заилийский Алатау с мощными снеговыми вершинами, чуть левее от него горы Сюгаты, Улькунбогуты и Турайгыр с полоской Сюгатинской равнины у подножия; с правой стороны курганов — удаляющиеся к западу острозубчатые и скалистые вершины гор Чулак, с левой — продолжение этих гор, горы Матай, Алтынэмель и Токсанбай, смыкающиеся с самим массивом Джунгарского Алатау; прямо на западе синели горы Улькункалкан и за ними хребет Катутау. Пустыня задернута легкой дымкой, ее очертания нежны, без контрастных переходов, расцвечены нежными голубыми, сиреневыми и розовыми тонами. Здесь в молчании безлюдной пустыни живо представляются пышные похороны степных царей, вереницы обездоленных рабов, религиозные обряды и кровавые стычки у стен бойниц, и над всей этой картиной бог пустыни — неподвижно повисшее в небе горячее южное солнце.

Ущелье Челбыр, близ которого расположены курганы, оказалось неинтересным, безводным. Не нашел я там и наскальных рисунков. Только один рисунок, очень напоминающий толстого и пузатого каракурта, был высечен на камне, на большой скале, свалившейся с вершины в ущелье; какой-то путешественник поставил свои инициалы и дату: «1 мая 1913 года». Эта надпись свежа, совсем не загорела и будто нанесена только вчера. Что значит этот срок для жизни камня!

В ущелье Ащи-Су ехали неохотно, как всегда заполнив бачок до горлышка речной водой и зорко ее оберегая: название ущелья Ащи-Су — «соленая вода» — не предвещало ничего хорошего. Вот и само ущелье, с громадными скалистыми склонами, каменистыми осыпями и разбросанными по долине камнями. По склонам и в распадках небольшие тенистые рощицы диких яблонь. Но воды в ущелье, даже соленой, нигде не было.

На яблоньке громко стрекочет хвостатый кузнечик. Подлетает каменка, и кузнечик тотчас же смолкает. По каменистой осыпи карабкаются и квохчут кеклики. На краю камня большой богомол правильными рядами откладывает яички, окружая их пенистой, быстро затвердевающей на воздухе массой. Каменка упрямо крутится на ветке яблоньки, и, когда хвостатый кузнечик, не выдержав длительного молчания, разражается громкой трелью, на него тотчас же бросается птица. От удара клювом во все стороны летят длинные ноги и крылья.

Возвращается Николай. Ему пришла мысль проследить по кекликам, где находится вода. Но прекрасные бегуны — неплохие летуны: они за много километров удаляются от водопоя, и, кроме того, покидая горы, забираются и в пустыню, совершая там набеги на саранчовых.

Проходя по ущелью, я наталкиваюсь на едва заметную тропинку. Она ведет направо по перевалу. За перевалом в одном из многочисленных ответвлений, под большой красной скалой зеленеет полоска травы и доносится журчание маленького ключика. Вода в ключике совершенно прозрачна и без привкуса соли. Находка кстати. Но что интересно: вблизи ключика целые «альбомы» с каменными «страницами».

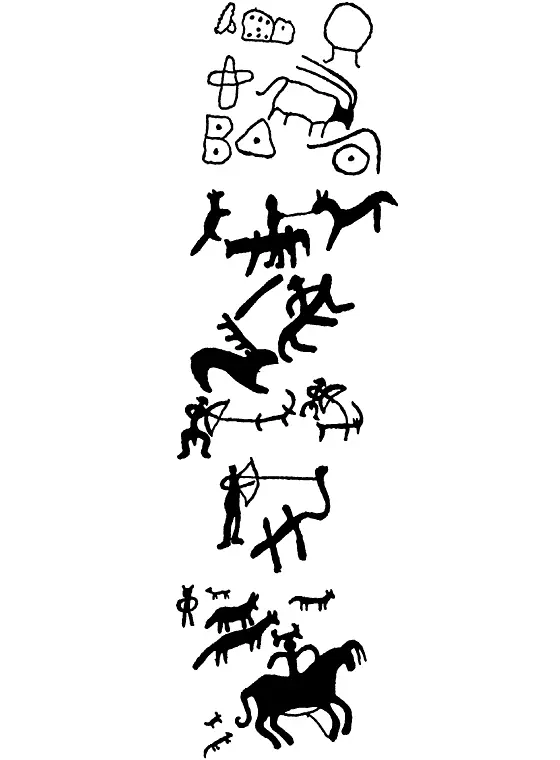

Вот опять странные знаки и первое изображение быка. Те же козлы, бараны и верблюды, комичные, с утрированно длинными шеями и высокими горбами; фигура из маскарадной охоты, но уже условная, стилизованная; стрелки из лука в различных позах; верховой, тянущий на аркане дикую или одичавшую лошадь; олень. Одно изображение непонятное: стрелки из лука, одетые в широкополые шляпы, держат луки древком к себе, тетивой от себя. От стрелка к добыче тянется нить. Что это? Условность или неизвестный нам способ охоты, допустим стрельба вместо стрелы гарпуном? Вообще говоря, таким способом можно стрелять в добычу из засады на близком расстоянии [7] Стрельбой гарпуном из лука, например, широко пользовались индейцы-аборигены Северной Америки, о чем упоминается в известной книге Э. Сетона Томпсона «Рольф в лесах».

. Такая же нить видна и на рисунке, изображающем охоту на верблюда.

На небольшом камне выбиты несколько собак, по фигуре мало чем отличающихся от волков, и ряженый, едущий на быке. Рядом козлов и быков преследует охотник с луком. Фигуры быков весьма своеобразны. В грубой форме подчеркнуты характерные особенности животного: длинный тонкий хвост, узкий зад, могучая грудь и плечевой пояс и своеобразные рога, изогнутые и наклоненные книзу. Это несомненно так называемый древнерусский тур — животное, жившее несколько столетий назад и ныне исчезнувшее. До сего времени изображения древнерусского тура найдены только в Западной Европе. Теперь же, судя по рисунку, мы можем говорить о том, что когда-то область распространения этого животного была более обширной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: