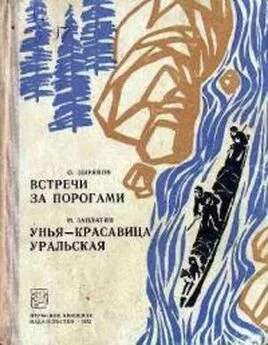

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Название:Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1972

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская краткое содержание

Главный герой повести О. Зырянова — подросток Ваня — вместе со своим отцом и другими таежниками отправляется на дальнее зимовье. Там они не только охотятся, но и строят избушки для геологов и лесоустроителей. Ведь скоро на Вишере начнется строительство бумкомбината и нового города. О трудной, порой опасной жизни в тайге, о буднях охотников-промысловиков идет речь в повести.

М. Заплатин не впервые рассказывает о своих путешествиях по Уралу. Урал — главная тема его фильмов, его книг. Путевые заметки о реке красавице Унье и о конном походе к ее трем истокам могут сослужить хорошую службу каждому, кто захочет отправиться путешествовать по этим местам. Автор рассказывает о порогах и перекатах Уньи, о пещерах и островах, о причудливых скалах, похожих на птиц и зверей, на выдуманных чудовищ и развалины древних замков.

Фотографии, сделанные автором во время путешествий, хорошо дополняют его рассказ.

Встречи за порогами. Унья — красавица уральская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отец Симы — Григорий Ефимович Лызлов — несколько лет возил на лодке В. А. Варсанофьеву в верховья Печоры и по Унье.

По всему руслу Печоры и особенно здесь, в верховьях реки, исследовательницу Северного Урала вспоминают не иначе как только по имени: «Вера Александровна». Добрую память о себе оставила эта женщина в отдаленных местах Северного Приуралья.

Для путешествия вверх по Унье нам требуется вместительная лодка с подвесным мотором и моторист. Но вот беда — в местном сельпо нет ни свободных лодок, ни моторов, ни мотористов: сенокосная пора загрузила всех работой. Предлагают единственного незанятого человека — инвалида Владимира Болтнева. У него своя лодка, свой мотор «Стрела».

Признаться, нас это смутило: человек с протезом вместо ноги — сможет ли он справиться с лодкой и двигателем на Унье? Да еще малосильный мотор «Стрела»! Но делать нечего: плыть больше не с кем, и я даю согласие. Будет трудно мотористу — мы с Валерием ему поможем.

Однако моторист Володя настроен оптимистично. В верховьях Уньи он не бывал, но знает понаслышке, что нелегко плавать по ней в предосеннюю пору. И с интересом относится к поездке.

— Харюзков охота подергать… Говорят, там их навалом…

Эти «харюзки» нужны и нам. Но не на крючок, а на кинопленку. Нас меньше всего волнуют рыбацкие страсти. Нам нужны живописные берега, местные люди, живая природа — все, что будет замечено нашими глазами и бесстрастным глазом киноаппарата.

Особенно хотелось бы встретить на Унье путешественников, которых на эту реку заманчиво приглашает книжка Г. А. Чернова «Туристские походы в Печорские Альпы». Что за река без туристов! Кому, как не им, должна служить пристанищем дикая природа Уньи!

К СВЕТЛОМУ РОДНИКУ И БЕРДЫШУ

Моторист Володя дернул за пусковой шнур — и на всю курью затарахтел маломощный двигатель.

— До Светлого Родника доберемся, там у меня свояк. Заночуем! — говорит Володя.

Не быстро плывет тяжело нагруженная лодка против течения. Речные пейзажи медленно сменяются перед нашими глазами. Бесконечные лесные берета. Пьянящий воздух лесов усыпляет моего помощника Валерия: он всю дорогу клюет носом. Да и меня, признаться, тянет в сон, но я креплюсь: хочу заснять пейзажи Верхней Печоры.

На реке не видно плывущих бревен: здесь нет леспромхозов. Правая сторона реки — заповедная, на левой не заметно порубок.

Невысокие лесные берега. Бесконечный тихий лес на них. Кажется, ничто не говорит о приближении к Уралу. Но вот вдали за лесом мелькнул высокий берег с домиками.

— Усть-Унья! — кричит сквозь гул мотора Володя.

Деревня красиво расположена на возвышенном косогоре. Кругом на склонах — лысины полей. Селение старинное: среди белых новеньких домов видны ветхие избы и громадные, кондовые. Печора перед деревней сильно сужается на крутом повороте, и навстречу нам выбегает небольшая речушка. Это Унья. Мы плывем в ее устье.

Сначала тянется неприглядная узкая речка, много мелей, перекатов. Мотор часто глохнет из-за срыва шпонки, крепящей винт с валом. По недовольному лицу моториста можно прочесть: «Неужели все время так плыть?»

Но мне радостно: началось наше путешествие по Унье! Перекат за перекатом — все выше к манящей неизвестности, скрытой где-то там, в далеких верховьях.

Вечером подплыли к деревне с поэтическим названием Светлый Родник. Эта деревушка показалась нам еще более привлекательной и живописной, чем Усть-Унья. Высокие лесистые горы с полями над крохотным селением раздались ущельем, обрамленным небольшими белыми скалами. Оттуда вытекает ручей Светлый Родник, давший название уютной деревне.

На многих домиках — печать далекой старины. Деревянная кружевная резьба на окнах. На крышах — коньки с птичьими головами. Рядом с избами лабазы: сказочные теремки на высоких сваях — чамьи. Деревенька кажется забытой и затерянной в глухих приуральских лесах.

— Переночуем здесь или поплывем дальше? — спрашивает моторист.

— Конечно, переночуем, — спешу заявить я, мечтая завтра поснимать деревеньку.

Володя ведет нас к своим родственникам. Именно в тот дом, который, кажется, наиболее сохранил старинную архитектуру. Во дворе амбарчик на четырех сваях. На крыше дома — деревянная голова глухаря. Окна — в кружевах, вырезанных по дереву.

Хозяева этого терема — Афанасий Корнилович и Анфиса Алексеевна Собянины. Они оказывают нам щедрое русское гостеприимство.

Давно я заметил, что жители таких тихих отдаленных углов отличаются спокойным нравам, приятной простотой и добрым сердцем. Незнакомца они встречают так, как будто уже виделись с ним. Радушно угощают, заботливо укладывают спать. Во всем доброта, доброта…

Люди эти не любят молчать за столом. Могут разговаривать всю ночь. Их все интересует. Они хорошие рассказчики и заинтересованные слушатели.

А вечер удивил нас прекрасным закатом, позже — медно-красной, сказочной луной. В бесконечную даль от Светлого Родника простирались черные уснувшие леса.

Утро порадовало солнцем, безоблачным небом. Съемка прошла успешно. Мы отправились дальше в самом лучшем настроении.

Но выше Унья неприметна, скал нет, много мелких перекатов, через которые лодку надо было тащить. Замечаю озабоченное и недовольное лицо моториста. Наконец Володя говорит:

— В верховьях-то нам придется труднее… Хорошо еще, что я прихватил лопату: будем канавки на перекатах копать.

В полдень приплываем в Бердыш. Выше деревни у реки видна горка с отвесной скалой, называемой Первокаменной. Это первое скальное обнажение на Унье при движении в верховья.

У подножия длинной невысокой возвышенности цепочкой растянулась деревенька в десяток домов. Среди лесов ее сразу как-то и не заметишь. Это последний населенный пункт на Унье: выше по реке человеческого жилья уже нет.

Бердыш… Теперь это жалкие остатки от большого села, имевшего в свое время промышленную славу. Еще и теперь здесь можно увидеть следы чугуноплавильного завода, а на горе Первокаменной остались копи: здесь добывали железную руду.

Под горой Железной сохранились остатки заводского здания, а на самой горе, в лесу — следы ям, в которых добывалась руда. Местные жители теперь собирают в них желтую краску охру для покраски полов, окон.

Туда нас водила ватага мальчишек, которых заинтриговал киносъемочный аппарат.

В Бердыше мы познакомились с молодым ихтиологом из Сыктывкара Аллой Николаевной Петровой и местным инспектором рыбнадзора. За окладистую русую бороду его именовали «Бородой». Он только что вернулся с верховий реки и, узнав о нашей съемке, искренне пожалел:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Альбина Уральская - Сказко про драконо-ректора [СИ litres]](/books/1067218/albina-uralskaya-skazko-pro-drakono.webp)

![Альбина Уральская - Путешественница по мирам [СИ]](/books/1079551/albina-uralskaya-puteshestvennica-po-miram-si.webp)

![Альбина Уральская - Психотерапевт для демона [СИ]](/books/1079552/albina-uralskaya-psihoterapevt-dlya-demona-si.webp)