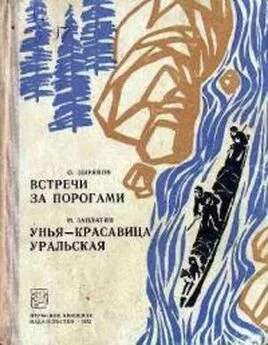

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Название:Встречи за порогами. Унья — красавица уральская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1972

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Октавий Зырянов - Встречи за порогами. Унья — красавица уральская краткое содержание

Главный герой повести О. Зырянова — подросток Ваня — вместе со своим отцом и другими таежниками отправляется на дальнее зимовье. Там они не только охотятся, но и строят избушки для геологов и лесоустроителей. Ведь скоро на Вишере начнется строительство бумкомбината и нового города. О трудной, порой опасной жизни в тайге, о буднях охотников-промысловиков идет речь в повести.

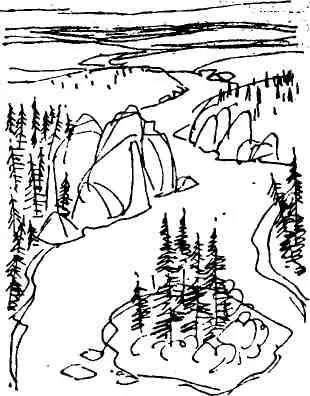

М. Заплатин не впервые рассказывает о своих путешествиях по Уралу. Урал — главная тема его фильмов, его книг. Путевые заметки о реке красавице Унье и о конном походе к ее трем истокам могут сослужить хорошую службу каждому, кто захочет отправиться путешествовать по этим местам. Автор рассказывает о порогах и перекатах Уньи, о пещерах и островах, о причудливых скалах, похожих на птиц и зверей, на выдуманных чудовищ и развалины древних замков.

Фотографии, сделанные автором во время путешествий, хорошо дополняют его рассказ.

Встречи за порогами. Унья — красавица уральская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие неравнодушны к морю. Одни любят его самоотверженно, связывают с ним всю жизнь. Другие просто вздыхают по нем, а свою любовь ограничивают пляжем.

Ни к тем, ни к другим я не принадлежу. На морском берегу чувствую себя одиноким. Таинственная водная стихия кажется мне пустынной.

Совсем по-иному воспринимаю лесной зеленый океан. Он никогда не отталкивает пришельца, всегда дарит ему приют.

В тайге человек не один: вокруг стоят молчаливые многорукие великаны. С почтением встречают они вошедшего в их владения. Склонившись, протягивают «руки», приглашают в свой зеленый шатер.

Деревья в лесу похожи на людей. Постоянно ощущаешь в их облике некую одухотворенность. Они бывают шумливы, порой приходят в движение или затихают в полном оцепенении. В этом зеленом мире есть все, что нужно человеку.

Я видел тайгу в горах Забайкалья, на Енисее, Мане, Чаре, Подкаменной Тунгуске… Удивительные там леса! Лиственничные, кедровые… Но по душе пришлась мне тайга Северного Урала: еловая, пихтовая, сосновая, березовая… Есть там и кедрачи, и лиственничники. Каменный пояс соединил в себе зеленые массивы Сибири, Европейского севера и средней полосы России.

Северный лес великолепен! Вы идете десятки километров по сырым неприглядным кочкарникам, и вдруг впереди райский уголок — маленький остров, горка с кедровыми исполинами или размашистыми соснами.

Там сухо, безветренно. Вы с наслаждением ложитесь на землю, утопаете в ковре брусничника. А запаленный костер веселит и согревает вас. Радостные минуты! Только лесному путешественнику знакомы они.

Есть в этом своя необъяснимая прелесть: вдруг оказаться в горно-лесной глухомани. Увидеть другой мир, скрытый и таинственный, познакомиться с дремучим лесом — колыбелью сказок и легенд. Пройти тайгу, подняться на горы, встретиться с фантазией причудливых скал и горных замков. Забраться еще выше — где вечно царит каменное безмолвие, где снега и ледники среди лета, где острые пики утесов скрываются в облаках…

На Северном Урале есть река — Уньей зовется. Край глухих лесов, где когда-то селились люди, убегавшие от непосильного гнета, да в далеких скитах скрывались от «мира» староверы.

Мы отправимся в безлюдные верховья этой реки, пройдем вдоль хребта в той его малоисследованной области, откуда берут начало истоки Уньи, Колвы, Вишеры и Лозьвы. Мы попадем в заоблачные вершины Урала, часто заснеженного, с альпийским рельефом.

Итак, надо собираться в дорогу.

ГДЕ ОНА, УНЬЯ-РЕКА?

Выбор спутника для путешествия — всегда серьезная проблема. Я давно приметил одного парня: выше меня ростом, косая сажень в плечах, крепкие рабочие руки, волевое лицо. «Вот такого бы мне помощника в экспедицию — вьюки мои просто летали бы по воздуху!» Надо с ним поговорить.

Парня звали Валерием.

— Поедешь со мной? — спросил я.

— С удовольствием!

— Трудненько ведь будет.

— Ничего…

Мне понравился наш короткий диалог и это «ничего». Мне казалось, что человек с такой внешностью должен быть очень вынослив. Поэтому я решил идти с ним, несмотря на то, что Валерий никогда не участвовал в путешествиях, не ездил верхом на лошади, не рыбачил, не охотился.

Мы отправляемся на Унью, приток Печоры. Будем снимать цветной фильм о реке, примечательных береговых скалах, о пещерах, о туристах, которые непременно должны встретиться нам в пути.

Но перед тем как отправиться в киноэкспедицию, я совершаю «путешествие» по библиотекам, по книгам, завожу знакомство с теми авторами, которые лет тридцать-пятьдесят-сто и двести назад ходили путями, где собираемся пройти и мы. Библиотеки Перми, кажется, изучены мной основательно. Заглянул я и в старинные книгохранилища Чердынского и Тобольского музеев.

Каждый раз передо мной на столе лежала стопа пожелтевших книг. Пестрил список авторов: Тиандер, Европеус, Сеньковский, Доброхотов, Дмитриев, Шишонко, Кривощеков, Трапезников, Завалишин, Инфантьев, Носилов.

Очень занимательно просматривать путевые записки путешественников прошлого, а потам идти тропкой, по которой отшагивал до тебя, например, ученый Кейзерлинг, или светило русской геологии Федоров, или путешественники Латкин, Лепехин, Рычков, Берг. С особым чувствам идешь по пути былых исследователей.

По нескольку раз просматриваю внушительные записки одного из первых исследователей Северного Урала Э. К. Гофмана. И, конечно, знакомлюсь со статьями нашей славной современной путешественницы В. А. Варсанофьевой.

Профессор Санкт-Петербургского университета Гофман одну из своих экспедиций снаряжал в Перми. Продвигаясь вдоль Уральского хребта на север, он посетил и Унью-реку.

Приятно читать большую книжищу Гофмана «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой». Замечательные иллюстрации и непринужденная, со старинным колоритом, манера изложения создают при чтении ту увлекательность, которую почти не встретишь в научных отчетах современных исследователей.

Это не отчет, а рассказ. Гофман как будто сидит в кругу друзей и делится впечатлениями о своем нелегком пути вдоль Уральского хребта.

Мне понятны эти воспоминания ученого: на некоторых участках его маршрута я побывал, проходил той же дорогой, какой следовала его экспедиция.

Гофман не скупился рассказывать о том, что делали ежедневно он и его спутники, какой вели разговор при этом. Красочно передает свое личное отношение к простым людям из местного печорского населения, оказавшим услуги экспедиции.

Вот, к примеру, отрывок из его записей:

«Мы проплыли мимо двух деревень и 11 июня вечером достигли устья реки Уньи, а скоро и самой деревни Усть-Уньи, в которой восемь или десять избушек расположены высоко над поверхностью воды, на правом берегу Печоры. У пристани мы нашли несколько небольших лодок из осины, или «осиновок», как их здесь называют, других приготовлений к дальнейшему нашему плаванию не было заметно, и никто не вышел нам навстречу. Мы взошли на крутой берег. Тогда показался перед нами сам Собенин.

— Любезный друг! — закричал я ему. — Неужели ты забыл мое распоряжение в Чердыни, чтобы все было готово к пути? Я ничего не вижу!

— Все готово, — отвечал он, — вот лодки, а гребцы тотчас придут: они видели тебя, как ты плыл мимо деревень.

— А провиант ваш?..

— Провиант?! А сети и ружья у нас на что? Если ты возьмешь для нас сухарей, мы окажем тебе спасибо, а уж о прикуске мы постараемся сами. Рано утром можно и отчаливать.

Действительно, через полчаса явились к нам гребцы, пятеро русских мужиков, шестой был сам Собенин, шестидесятичетырехлетний старик, не потерявший, однако, еще ни силы, ни энергии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Альбина Уральская - Сказко про драконо-ректора [СИ litres]](/books/1067218/albina-uralskaya-skazko-pro-drakono.webp)

![Альбина Уральская - Путешественница по мирам [СИ]](/books/1079551/albina-uralskaya-puteshestvennica-po-miram-si.webp)

![Альбина Уральская - Психотерапевт для демона [СИ]](/books/1079552/albina-uralskaya-psihoterapevt-dlya-demona-si.webp)