Юрий Симченко - Тундра не любит слабых

- Название:Тундра не любит слабых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Мысль»

- Год:1968

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Симченко - Тундра не любит слабых краткое содержание

В коротких новеллах читатель познакомится и с работой полярников, летчиков, геодезистов, горняков — всех тех мужественных людей, которые покоряют суровый Север. cite

empty-line

5 0

/i/13/704713/i_001.png

Тундра не любит слабых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь таких вещей не случается. Не потому, что пурги стали слабее или реже. Природа не изменила себе, климат не смягчился. По-прежнему дуют ураганные ветры, бушуют затяжные пурги, трещат морозы. Но на помощь жителям пришла наука, а лопаты заменила новейшая советская техника по борьбе со снегом. Город и ведущие из него к промышленным объектам дороги защищены заборами специальной конструкции. Общая длина этих заборов свыше трехсот километров. Можно судить, сколько снега они задерживают, если на один погонный метр такого забора приходится в среднем около девятисот пятидесяти кубических метров задержанного снега. Раньше все это устремлялось на улицы и дороги. И если в одну из недавних пятисуточных вьюг через территорию Норильска было перенесено— как зафиксировали специальные метелемерные приборы — всего восемь миллионов кубических метров снега, то сколько же переносилось его раньше, до установки заборов?!

И все же целиком сдержать напор буранов одни заборы не в состоянии, да и не везде их можно установить. На бой со снегом выходят отряды машин со скромной эмблемой на дверцах: большое «С» и внутри его маленькое «б». Снегоборьба. Пожалуй, в расположении этих букв есть что-то глубоко символическое: «С» старается сомкнуться, захлестнуть город белой петлей заносов, но крохотное «б» разрывает это кольцо.

Вместо трех с половиной тысяч человек на снегоборьбе занято лишь четыреста. Я рассказал только о двоих. Но с таким же основанием можно было описать любой будничный день каждого из четырехсот. Вернее, не день, а ночь: ведь основная их работа приходится на многомесячную полярную ночь.

И вовсе не особые, а самые обычные люди сидят в кабинах машин, идут впереди автошнекороторов и бульдозеров по опасным дорогам в кромешной мгле. Но это люди долга, для которых слово «надо» звучит приказом. В любую, самую свирепую пургу люди этого цеха выходят на бой со стихией. Диспетчерская цеха в зимний период похожа на воинский штаб. Поступают сводки от бюро погоды, не умолкает селектор, звонят телефоны. На столах — планы города и его окрестностей. Здесь разрабатываются операции по борьбе с надвигающейся пургой, определяются вероятные участки прорыва. Во дворе стоят шнекороторные снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры. Водители машин получают задания и неприкосновенный запас продуктов на несколько суток: бывает же и так, что смена не может пробиться к шоферам и им приходиться продолжать работу.

ЦМСБ— не производящий, а обеспечивающий производство цех. У него нет плана выпуска продукции. Но в том, что комбинат из года в год перевыполняет производственное задание, есть доля труда и заслуга людей, идущих в пургу и побеждающих ее.

…Норильск. Когда-то о таких местах говорили, что они «у черта на куличках», «глухомань», «медвежий гол». Именно в такие края «Макар телят не гонял».

А теперь — город как город. Современный, многоэтажный, залитый светом электричества, город большой культуры. Без всяких скидок на условия Заполярья. Те же люди, что и везде в нашей стране. Только больше, по-моему, сердечности в отношениях, чаще дружеские улыбки на лицах незнакомых тебе прохожих, открытее теплота в отношениях между людьми. Возможно, это субъективное ощущение, возможно, что так показалось мне по контрасту с угрюмой природой, низким холодным небом и обжигающим лицо ледяным ветром. Эти улыбки, эта приветливость и сердечность согревали…

И еще одно покоряет в Норильске: здесь любят музыку, песни. Улицы, особенно летом, поют. Но и зимой норильчане не расстаются с песнями. Своими, родившимися здесь, непривозными.

Кто с Кубани, кто с Рязани,

Кто с Калуги, кто с Оки, —

Норильчанки, норильчане —

Все мы нынче земляки…

Оттесняя эту, вспыхивала другая, третья, пятая. И я впервые в жизни пожалел, что не пишу стихов. О городе, о его жителях хочется говорить не прозой, а возвышенными, звучными стихами, слагать оды в честь Норильска, этого земного чуда, сотворенного моими современниками на стылой земле у подножия гор Путорана.

Юрий Симченко

Рожденные в снегах

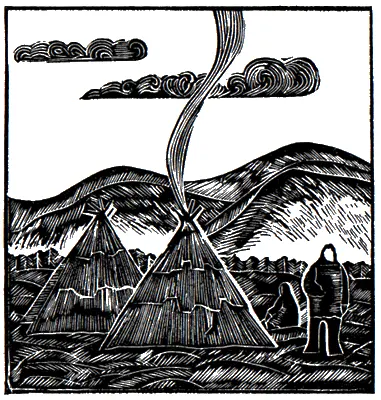

Знакомство с народом ня

Люди в необычной одежде бежали к самолету. Головы их плотно обтягивали капюшоны. Открыты только глаза, нос и рот. Необычной также была обувь. Она без подъема.

— Как в детской книжке, правда? — сказала сидящая со мной Ирина Михайловна, антрополог.

Ее замечание было очень точным. Мне самому подумалось, что эту картину я где-то видел. Давно видел. Желтый самолетик на белом снегу, и люди в меховых одеждах, спешащие к нему.

— Приехали, — сказал нам летчик, пробираясь между громоздкими вещами. Вещей очень много. Их везла молодая чета — новый радист колхоза на реке Аваме и его супруга.

Мы помогли им сгрузить вещи, пожали руки членам экипажа и постояли, наблюдая, как самолет выруливает на старт. Самолетик двинулся вперед, подняв кучу снежной пыли. Множество собак мчалось с громким лаем за ним, пока он не оторвался от земли. Тогда мы стали знакомиться с теми, кто пришел нас встречать.

Здесь было человек двадцать нганасан и столько же долган.

— Пошли однако, — сказал нам долган, председатель колхоза.

Люди подхватили вещи и довели нас до домика, где был сельский Совет. Одну из комнат отвели нам.

Работа началась со следующего дня. Потянулись напряженные часы однообразных манипуляций с инструментами, которые употребляют антропологи для изучения строения черепов, частей тела. В мои обязанности входило заполнение бланков и определение групп крови. Приходили люди один за другим. Ирина Михайловна делала антропологические измерения, диктуя мне данные. Я прокалывал иглой мозолистые пальцы, смешивал кровь с сывороткой, набирал ее для других анализов, которые проводились после приема.

К концу дня просто еле держишься на ногах. Народу проходило много. Ирина Михайловна вечером добирается до своего спального мешка, залезает в него и мгновенно засыпает. Меня тоже не мучит бессонница Но сразу заснуть не удается: никак не могу отделаться от чувства нереальности всего виденного: слишком много впечатлений. Какую-нибудь неделю назад в Москве я перелистывал книжки, в которых рассказывалось о нганасанах. Сейчас я вижу нганасан каждый день.

Литературы о нганасанах немного. В прошлом веке отдельные факты из их жизни описывали А. П. Степанов, М. Ф. Кривошапкин, П. М. Третьяков и А. Ф. Миддендорф. В наше время нганасан изучали А. А. Попов и Б. О. Долгих. Считается, что их предками были палеоазиаты, охотники за диким северным оленем. Они жили в этих местах задолго до прихода самодийцев с юга. Самоеды ассимилировали коренное население и передали ему свой язык. Потом на север проникли тунгусы и «растворились» в местном народе. Вот так и сложился народ ня, как называют себя нганасаны. Официальное название «нганасаны» переводится как «люди».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: