Михаил Заплатин - Вдоль каменного пояса

- Название:Вдоль каменного пояса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермское книжное издательство

- Год:1963

- Город:Пермь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Заплатин - Вдоль каменного пояса краткое содержание

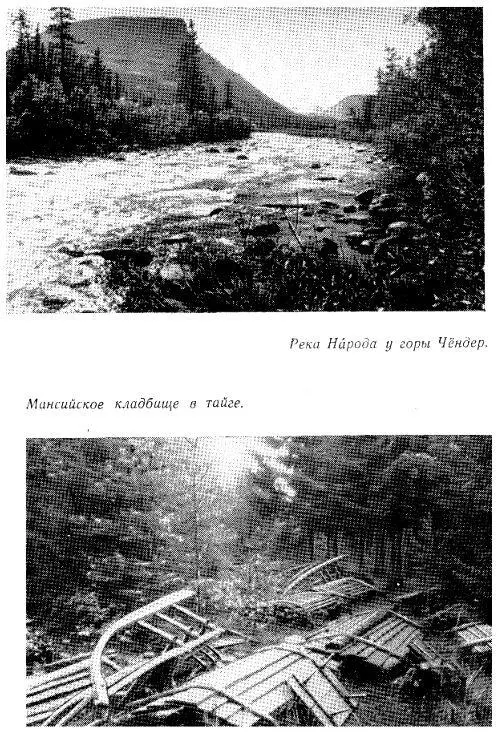

Красивейшие реки стекают с Уральских гор, прокладывая себе пути среди скал. Вишера, Колва, Чусовая несут свои воды мимо причудливых утесов, бушуют на порогах и перекатах. Величественные пихты, ели, сосны, кедры тянутся по берегам…

Такой Урал известен всем.

Однако Урал имеет и другой облик. Далеко к северу от его промышленных районов, между реками Печорой и Обью, лежит высокогорная область Приполярного Урала.

О путешествии в этот малоисследованный район и рассказывается в книге «Вдоль Каменного пояса».

Автор этой книги Михаил Александрович Заплатин родился и вырос в Перми. Во время Отечественной войны служил в авиации, воевал. После войны закончил институт кинематографии и начал работать кинооператором.

Первая его книга «На гору каменных идолов» вышла в Перми в 1959 году. В 1962 году в Москве в издательстве «Искусство» М. А. Заплатин выпустил книгу «С кинокамерой вместо ружья».

Художник Ю. Лихачев

Вдоль каменного пояса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Остаток дня мы с Павлом провели на охоте с ружьем и киноаппаратом. А вечером долго сидели у костра. Было много еды, было много разговоров. Мы рассуждали: нужен ли был нам этот поход и что он нам дал? Ведь мы ничего не нашли особенного! Но наше любопытство было удовлетворено хотя бы тем, что мы побывали на вершине горы Манья-Тумп. Нам достаточно и этого.

Еще одна ночь у костра под горой, а на другой день мы отправились в обратный путь. Три дня и три ночи на берегах Тозамтоуи и Маньи прошли в охоте. Этот переход оставил на нашей кинопленке много интересных «трофеев».

Среди молодых людей встречаются иногда любители только заграничных путешествий. Одни страдают «африкоманией», другие бредят «бананово-лимонным» Сингапуром. Родная природа им кажется менее экзотичной, чем тропики. Какой вздор!

Я совсем не против заграничных путешествий. Это очень интересно, но роскошным видам Сингапура и Парижа я предпочел бы костер и палатку на берегу таежной красавицы Северной Сосьвы…

Мы провели несколько дней в Усть-Манье, пока ждали самолет на Саранпауль. За это время познакомились со многими манси. Сыновья Петра Ефимовича, Николай и Рудик, были нашими постоянными экскурсоводами. Это новое поколение манси, грамотное, культурное, не знающее тех горестных времен, какие пережили их предки. Ребята свободно говорят и пишут на русском языке: они закончили средние школы.

Младший сын старика Рудик живет в Няксимволе, откуда приехал навестить отца. Он уже взрослый парень, женат, имеет ребенка. Мы договорились с ним не забывать друг друга, переписываться…

А ведь совсем недавно маиси были на грани вымирания. Профессор Казанского университета А. И. Якобий в конце XIX века писал, что с 1803 по 1893 год, то есть за 90 лет, в Березовском уезде число хантов уменьшилось на 10 процентов, а манси на 24 процента. В 1911 году манси насчитывалось всего около 6500 человек. Алчные царские чиновники, хищные рыбопромышленники и купцы безжалостно грабили население Зауралья. Отсутствие путей сообщения и отдаленность от крупных населенных пунктов создавали благоприятные условия для произвола местных властей и беззакония купцов. Лишенные элементарной медицинской помощи и обреченные на нищету, таежные жители постепенно вымирали от голода и эпидемических заболеваний.

Но с первых лет Советской власти население стало расти и к моменту образования Ханты-Мансийского национального округа - 10 декабря 1930 года - число жителей почти в два раза превысило данные переписи 1897 года. А теперь… Не нужно теперь приводить статистические данные.

Достаточно посмотреть, как живет молодое поколение, чтобы понять, что обреченный на вымирание народ возродился.

НА ГОРИЗОНТЕ -СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Наконец, наступила пора расставаться с Петром Ефимовичем. Сколько было сказано пожеланий и добрых слов! Но вот грустные минуты прощания позади, и мы снова летим на Север. Под нами в зеленом ковре тайги вьется Северная Сосьва. Пилоты любезно предоставляют мне место на висячем сиденье между собой. Отсюда обзор на сто восемьдесят градусов. Вот он зеленый океан - лесной Урал!

Сверху земля будто накрылась зеленым меховым тулупом, вывернутым шерстью наружу. Вдоль рек тянутся черные хвойные леса. В глубине тайги видны местами веселые березняки, сосновые боры и лиственничники. Кое-где на берегах появились пожелтевшие березки - предвестники осени.

Уральский хребет тянется слева. Горы заметно становятся выше, вершины многих из них теряются в облаках. Манья-Тумп холмиком прилепилась к хребту. Мы идем на небольшой высоте. В стороне, среди леса, промелькнули домики Няксимволя.

Глухая таежная река Волья с тихими заводями и бурными перекатами проплывает под нами. Пилоты кивают друг другу и кричат:

- Вот рыбки-то где!

- Какой? - громко спрашиваю я.

- Сырок, таймень, нельма и знаменитая сосьвинская селедка!

«Воздушные» люди не лишены земных страстей. Когда им приходится задерживаться из-за непогоды на таежных посадочных площадках, они не пропускают случая порыбачить и поохотиться. Недаром в хвостовом отсеке самолета стояло несколько охотничьих ружей и спиннингов.

Вглядываюсь в берега Вольи, чтобы увидеть рыбака или охотника, - ни души! И так на десятки и сотни километров. Недаром говорят, что левобережье Северной Сосьвы является одним из самых глухих районов, где на сотни километров округ можно не встретить населенных пунктов.

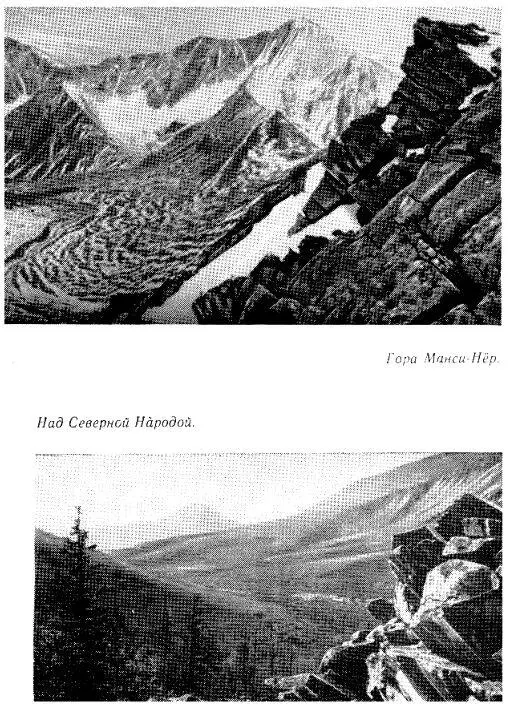

Проходит два часа полета, проходит три, а под самолетом все леса и леса. Заповедный лесной край! На горизонте слева показалась белая полоска гор. Но почему белая? Вглядываюсь-как будто снег! Спрашиваю пилотов:

- В чем дело, почему горы белые?

Один из них отвечает:

- На Приполярном Урале это обычная картина. Выпал снег в начале августа и держится до сих пор.

Полоса снежных гор приближалась и постепенно заполняла весь горизонт. Под нами появились лесистые холмы, впереди блеснула лента реки и на ее берегах показался большой поселок. Это Саранпауль, старинное село на реке Ляпин, исходный пункт нашего путешествия в горы Приполярного Урала.

Наш первый визит - в штаб Полярно-Уральской экспедиции, которая руководит разведкой недр Приполярного Урала уже много лет. Без помощи этой экспедиции мы не проникнем в горы. У геологов все транспортные средства: лодки и катера, кони и олени, даже самолеты и вертолеты.

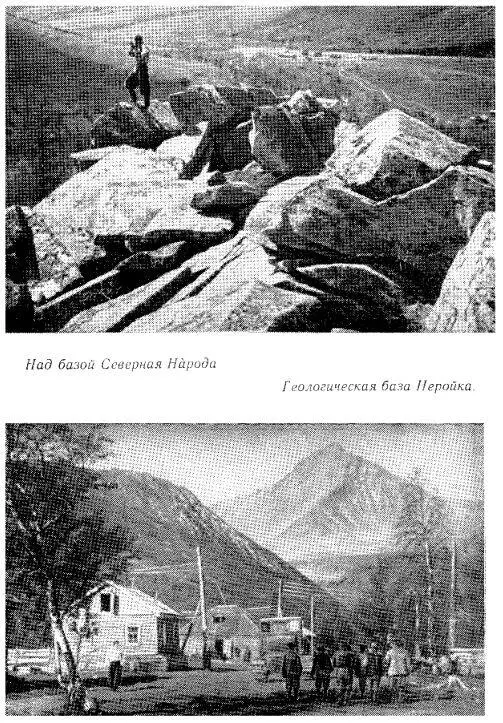

Геологи прежде всего ознакомились с нашими планами. Мы скромно выражаем желание побывать на одном из месторождений горного хрусталя и совершить восхождение на высшую точку Урала-. гору Народную. Наши желания, по словам начальника партии А. Г. Федюковича, действительно скромны. Нам предлагают побывать на одном из старейших месторождений Додо, под горой Неробкой, и посетить месторождение Гранитное близ геологической базы Северная Народа. Называют еще одно месторождение - Пеленгичей, но до него добираться лучше всего со стороны Воркуты, то есть с северо-западного склона Приполярного Урала.

Нас эти предложения вполне устраивают. Нам показывают образцы горного хрусталя. В заключение беседы А. Г. Федюкович говорит:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Глазков - Горюч-камень [Повесть и рассказы]](/books/1097870/mihail-glazkov-goryuch-kamen-povest-i-rasskazy.webp)