Рихард Хенниг - Неведомые земли. Том 2

- Название:Неведомые земли. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Хенниг - Неведомые земли. Том 2 краткое содержание

Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии.

Второй том «Неведомых земель» посвящен путешествиям, походам и морским экспедициям, осуществленным с 340 по 1200 г.

Этот том интересен тем, что освещает период раннего средневековья, который еще слабо исследован в историко-географической литературе. Приведенные в нем первоисточники в большинстве случаев впервые переводятся на русский язык.

Здесь рассказывается о плаваниях европейцев к восточным берегам Северной Америки, об открытии Исландии и Гренландии, о путешествии арабов в Волжскую Болгарию, о странствиях китайского ученого Сюань Цзана по Средней Азии и Индии, а также о других выдающихся открытиях и исследованиях.

Неведомые земли. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нельзя категорически утверждать, что средневековые норманны, кроме Шпицбергена, знали также Новую Землю, однако это вполне вероятно. Продержавшееся несколько столетий и развеянное только в XVII в., если не в XVIII в., заблуждение якобы Северо-Восточная Европа и Гренландия соединены сушей, вероятно, обязано своим происхождением, наряду со Шпицбергеном, также простирающемуся на огромное расстояние массиву Новой Земли. Ведь этот остров препятствовал дальнейшему проникновению мореплавателей на восток. Как представляли себе в XII в. географию этого района, нагляднее всего видно из сообщения в так называемой «Грипле» (точная дата возникновения этого произведения неизвестна):

«От Биармии на север тянутся пустынные земли до страны, которая зовется Гренландией». [12]

Заблуждение это настолько укоренилось, что Клавдий Клавус, страдавший изрядным бахвальством и незаслуженно пользовавшийся авторитетом, мог беззастенчиво лгать, уверяя, что лично встречал в Гренландии (в которой он, безусловно, никогда не бывал) биармийцев, совершивших туда путешествие из северной России по суше! [13]

Свальбард, видимо, был последней землей, впервые открытой норманнами. Больше им не удалось совершить никаких географических открытий, если не считать незначительного расширения сведений о северо-западной Гренландии в 1267 г. Эта экспедиция будет подробнее рассмотрена ниже (см. т. III, гл. 124).

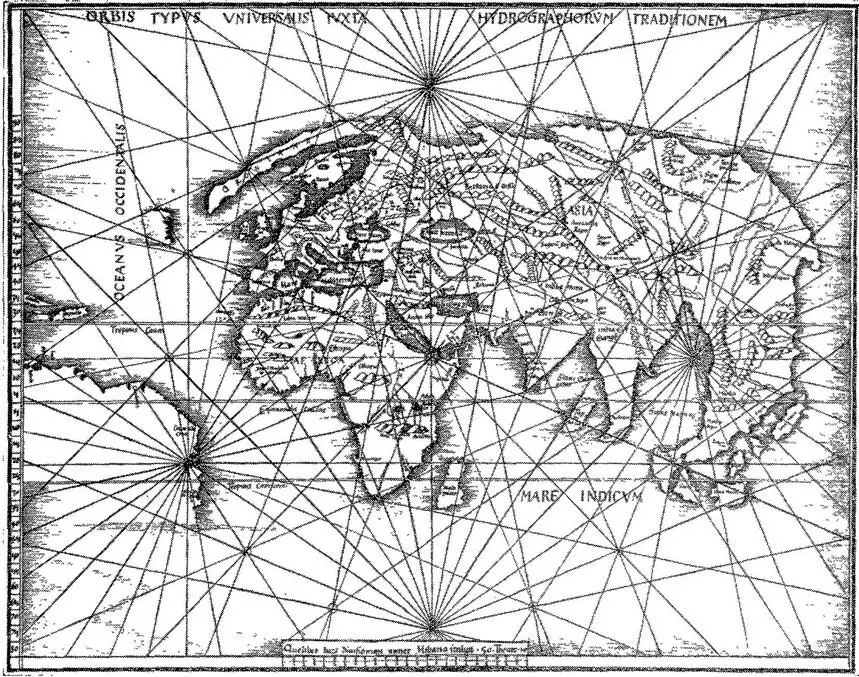

Как известно, островной характер Шпицбергена был раскрыт лишь в XIX в. В течение многих столетий эту землю считали частью колоссального массива Гренландии. Такое представление надолго стало всеобщим, главным образом из-за карты Клавдия Клавуса от 1427 г. (см. т. III, гл. 153 и прилагаемую карту Птолемея). Поэтому Шпицберген нередко обозначался [465][466] как Гренландия. [14]И даже теперь, когда в истории китобойного промысла речь идет о «гренландских экспедициях» и «гренландских китах», то имеется в виду охота на китов в районе Шпицбергена. На многочисленных картах позднего средневековья и начала нового времени Шпицберген показан не как остров, а как часть огромного полуострова Гренландии, протянувшегося откуда-то с северо-востока Европы до мыса Фарвель. [15]

Рис. 13. Мнимая связь Гренландии c Евразией. Карта из «Географии» Птолемея в издании 1513 г.

Голландец Баренц, заново открывший этот архипелаг в 1596 г., тоже сначала назвал его Гринеланд (Greeneland). Название «Шпицберген» впервые встречается лишь в 1613 г. в одной голландской книге. [16]Все же вплоть до конца XVIII в. Шпицберген обычно называли Гренландией. [17]

Неслучайно даже такой прекрасный знаток Гренландии, как Эгеде, еще во второй половине XVIII в. не был уверен в том, является ли Шпицберген «отделенным от Гренландского материка островом» и не соединяется ли Гренландия на северо-востоке с «Азией и Та(р)тарией», хотя полагал, что с другой стороны она «отделена от Америки лишь узким проливом». [18]

Глава 117. Генрих фон Морунген в Индии

(около 1200 г.)

В лето с Рождества Христова 1222 скончался Генрих фон Моринген, посетивший Святого Фому в Индии. [1]

В 1222 году умер Генрих фон Моринген, побывавший в Индии. [2]

А теперь отпусти меня, нежная дама,

Ибо путь мой лежит в землю Святого Фомы. [3]

В городе Холенбах жил рыцарь, по имени Герардус, внуки которого здравствуют до сих пор… Он истово поклонялся Святому апостолу Фоме, выделял его среди других святых и не отказывал ни одному нищему в подаянии, если тот просил его именем этого святого…

Он совершил очень далекое путешествие и, в конце концов,, претерпев всяческие лишения и понесши большой урон, добрался до города Святого Фомы, апостола ( pervertit ad civilatem Sancti Thomae Apostoli ).

И дьявол поднял его и перенес за часть суток между восходом и заходом солнца из Индии в Германию и опустил его в сумерках на собственный двор, не причинив вреда. [4][468]

В году 1… рыцарь Мори отправился отсюда в дальние страны.

Тогда его супруга обещала другому, что выйдет за того замуж. Тут явился ему дух и сообщил об этом, прибавив, что если тот согласен отдаться в его власть, то он быстро доставит его в Лейпциг. На это он, подумав, отвечает: если тот доставит его во сне вместе с его львом в Лейпциг, то он готов отдаться в его власть. Затем сел он на своего льва и взлетел в воздух, и тут объял его сон. Когда же приблизились они к Лейпцигу, лев начал рычать, от чего он пробудился и так вернулся к своему супружескому ложу. Его изображение вместе со львом высечено на камне в церкви Святого Фомы возле кафедры. [5]

Только в 1934 г., после исследования Менхардтом рукописей Венской государственной библиотеки, была опубликована относящаяся, видимо, к XIII в. запись о миннезингере Генрихе фон Морунген, согласно которой он предпринял остававшееся до сих пор неизвестным путешествие в Индию к последователям св. Фомы. В своем исследовании Менхардт подробно рассмотрел обстоятельства этого путешествия.

Рукопись № 3004 Венской государственной библиотеки в основном принадлежит перу настоятеля августинского монастыря св. Фомы в Лейпциге Георга Хорна, скончавшегося в 1527 г.

Этот монастырь был основан в 1212/13 г. маркграфом Мейсена Дитрихом Обиженным.

Хори, очевидно, использовал в своих записях сообщения авторов XIII в., возможно заметки из старого календаря, оригинал которых исчез. Другой автор, дополнив рукопись Хорна, по собственному почину еще раз записал, что Генрих фон Морунген, путешествовавший в Индию, скончался в 1222 г. Эта ценная рукопись, видимо, была каким-то образом вывезена из Лейпцига при секуляризации монастыря в 1540 г., а в 1667 г. наряду с другими приобретена Венской государственной библиотекой. [6]

Генрих фон Морунген издавна славился как миннезингер, отличавшийся весьма своеобразным стилем. Он, очевидно, родился в замке Морунген под Зантерхаузеном и, надо полагать, был рыцарем по происхождению. [7]

Родился Генрих фон Морунген, вероятно, около 1150 г. и попал к мейсенскому двору в связи с бракосочетанием маркграфа Дитриха Мейсенского и Ютты, дочери ландграфа Германа Тюрингского. Там он остался и, «очевидно, сопровождал маркграфа в 1195 г. в Святую землю». [8]Эту дату, [469] как показано в более поздней работе Менхардта, [9]следует исправить на 1197 г., так как отъезд маркграфа в Святую землю, согласно источникам, состоялся 13 января 1197 г. [10]

После ранней смерти Генриха VI (28 сентября 1197 г.) маркграф Дитрих возвратился в Германию раньше намеченного срока, а поскольку весь крестовый поход тоже безрезультатно закончился в феврале 1198 г., то отпала и нужда в поездке на Восток. Однако Генрих фон Морунген, не вернувшийся вместе с маркграфом на родину, предпринял, по неясным мотивам — то ли по собственной инициативе, то ли «быть может, по желанию Дитриха», [11]попытку проникнуть дальше на Восток. Во времена крестовых походов это было связано с изрядным риском и требовало большого мужества. Вначале арабы, которые сами воли обширную торговлю, почти никогда не препятствовали передвижению мирных торговцев другой веры. Но после завоевания Иерусалима сельджуками (1076 г.) в Святой земле начала очень резко проявляться фанатическая вражда к христианам, которая и стала главным поводом для начавшихся вскоре после этого крестовых походов. Вполне вероятно, что побудительной причиной для путешествия Генриха в страну св. Фомы было особое преклонение миннезингера перед этим святым, о котором упоминает Цезарий Хейстербах. К сожалению, обстоятельства дела остаются неясными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джек Вэнс - Сказания умирающей Земли. Том IV [publisher: Издательские решения]](/books/1071508/dzhek-vens-skazaniya-umirayuchej-zemli-tom-iv-publis.webp)

![Джек Вэнс - Сказания умирающей Земли. Том III [publisher: Издательские решения]](/books/1071509/dzhek-vens-skazaniya-umirayuchej-zemli-tom-iii-publi.webp)

![Джек Вэнс - Сказания умирающей Земли. Том II [publisher: Издательские решения]](/books/1071510/dzhek-vens-skazaniya-umirayuchej-zemli-tom-ii-publis.webp)

![Джек Вэнс - Сказания умирающей Земли. Том I [publisher: Издательские решения]](/books/1071511/dzhek-vens-skazaniya-umirayuchej-zemli-tom-i-publish.webp)

![Александр Леонтьев - Неведомые земли и народы Севера[Без иллюстраций]](/books/1137209/aleksandr-leontev-nevedomye-zemli-i-narody-severa.webp)