Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987

- Название:На суше и на море 1987

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987 краткое содержание

На суше и на море 1987 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мичурин подает знаки мне, Зырянову и наполовину втискивается в пилотский отсек; теперь уже он дирижирует полетом.

Самолет снижается, тень его на земле стремительно растет, перегоняя оленей, мчится вдоль края стада. Кажется, что до меня доносится хриплое дыхание, треск и топот множества копыт, дрожь самой тундры. Животные шарахаются к центру стада, и оно все больше уплотняется. Этого-то и добиваются и Мичурин, и пилоты.

Но вот тень уменьшается, самолет набирает высоту. Виталий, сменяя аппараты, без конца фотографирует. Только так, уплотнив стада до предела, и лишь с такой высоты, можно уместить его в кадр или хотя бы в несколько кадров. Ну а собственно подсчет — дело будущего. Охотоведы займутся этим зимой. Они вооружатся лупами и будут пересчитывать точки на фотографиях.

Съемка заканчивается. Местоположение стада и направление его я наношу на карту. Самолет снижается, выходит на прежний курс, дописывает очередной галс. До следующего стада — передышка. Мичурин подсаживается на соседнее сиденье. Закуриваем.

Действительно, у него и глаз наметан, и здешнюю тундру он знает.

— Наверное, к выводку идет, — показывает он куда-то вдаль. Всматриваюсь и с трудом различаю в той стороне волка. Мичурин не проглядит ни песцового норовища, ни гнезда белой совы. Он провожает взглядом «росчерки» тракторов и вездеходов, отмечает на карте груды брошенных железных бочек.

— Приметы цивилизации, — кивает он головой. И они, мне кажется, сильно его тревожат.

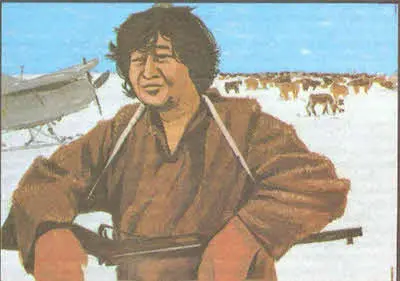

— Смотрите, — говорит Лев Николаевич, — нганасаны живут здесь столетия, может быть, даже тысячелетия, а ведь тундру не запакостили. — И он прав. Разве что заметишь на горизонте чум да цепочки холмиков из дерна в местах постоянных охот нганасанов на оленей.

Больше всего «наследила цивилизация» вдоль Пясины и по ее притокам. Здесь особенно много гусеничных следов — и старых, в низинах они уже превратились в овраги, и свежих.

— Этих в прошлом году не было. Этих — тоже, — замечает Мичурин.

Чем дальше к востоку, тем реже встречаются крупные стада оленей, но зато тундра принимает все более первозданный вид. Кажется даже, что и звери, и птицы начинают все меньше бояться самолета. И уж совсем тундровой «целиной» смотрится междуречье Логаты и Верхней Таймыры, восточный предел сегодняшнего маршрута. Отсюда полетим все той же «целиной» к северу, сначала вдоль Верхней, а затем вдоль Нижней Таймыры.

Пройти, проплыть или хотя бы пролететь таким путем — моя давняя мечта. Ведь это путь великого русского естествоиспытателя Александра Федоровича Миддендорфа. И вот теперь вроде открывается возможность почтить его память, как бы увидеть Таймыр его глазами.

Лишь бы не подвела погода! Лишь бы не навалился туман, не заставил вернуться с полпути на базу!

С трудом верится, что это путешествие могло совершиться, принести такие результаты без малого полтораста лет назад, когда еще и в помине не было ни авиации, ни радио, а сам Таймыр выглядел на картах большим белым пятном.

Но начну по порядку. Речь идет об экспедиции Петербургской Академии наук во главе с профессором А. Ф. Миддендорфом (позже он станет членом Академии наук и даже будет избран почетным академиком). Экспедиции предстояло исследовать на Таймыре «качества и количество органической жизни», то есть найти здесь ее пределы, рубежи, решить задачу, по тем временам почти равнозначную обнаружению жизни на других планетах. Естественно, что районом исследований был избран именно Таймыр — участок континента, наиболее выдвинутый к северу и отдаленный от теплых океанов — Атлантического и Тихого. Не считая местных жителей и казаков, время от времени помогавших ученому, спутниками его были лишь лаборант, лесничий и топограф.

В конце апреля 1843 года, почти через пять месяцев после выезда из Москвы, путешественники достигли селения Коренного-Филипповского на реке Боганиде, на Таймыре. Здесь они построили лодку, отсюда в конце мая выступили к северу. Две недели пришлось добираться до Верхней Таймыры. Дальше им предстоял путь по реке, по сути дела путь в неизвестное. Вокруг расстилался в полном смысле слова край непуганых птиц. «Увидя нашу лодку… — пишет Миддендорф, — самки гаг-гребенушек, несмотря на шум от весел, с любопытством стали слетаться и, громко крякая, спустились рядом с нами на воду. Ясно заметны были любопытство и удивление, которое в них возбуждали лодка и сидевшие в ней лица».

Лишь в конце августа экспедиция вышла к заливу, который потом получил название залива Миддендорфа. Путь сюда был тяжел: позади остались пороги, шторма, ледяные заторы. Но гораздо больше испытаний ждало людей на обратном пути. Еще на Нижней Таймыре шторм повредил лодку. На озере путь преградил лед, пришлось прорубаться через него топорами. А вскоре лед заставил путешественников бросить лодку. Дальше пошли пешком, груз везли на санках. Затем кончилось продовольствие. Наступил голод. Крепчали морозы…

Миддендорф решился отправить спутников на юг за помощью, а сам с коллекциями остался в тундре, без палатки, без продуктов. Восемнадцать дней провел он у устья Верхней Таймыры, в снежной яме, был уже на грани гибели, когда пришла помощь. Его разыскали и привезли в Коренное-Филипповское местные ненцы.

Таймырское путешествие Миддендорфа вошло яркой страницей в историю исследования полярных стран. Перечитывая дневники ученого, невольно задумываешься: в чем заключался залог его успеха? Немаловажно, конечно, что был он в расцвете сил — Александру Федоровичу исполнилось в то время двадцать восемь лет. Был он не новичок на Севере, хорошо тренирован, многое мог сделать своими руками. Как писал один из его современников, «Миддендорф с наслаждением мог пролежать по целым ночам в лапландских болотах, подкарауливая водяных птиц, а как пешеход был в состоянии утомить самого крепкого моржебойца. Умел он собственными руками построить лодку, умел и управлять ею и, будучи превосходным стрелком, знал, что не уйдет от его пули дичь, подпустившая на нужное расстояние». И все же главным здесь мне кажется его преданность науке, идее, фанатизм и одержимость ученого.

Зримыми результатами Таймырской экспедиции стали ящики с геологическими образцами, более восьми тысяч гербарных образцов растений, около пятисот зверей в шкурах и столько же в спирте, сотни тушек птиц, экземпляров рыб, беспозвоночных животных. Результатами ее были тщательные наблюдения за таймырскими животными и растениями, за погодой, климатом, условиями залегания в грунте мамонтов, даже за бытом местного населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: