Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Название:Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-06890-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России краткое содержание

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. / вступит, ст., комментарии и под ред. Л. Г. Каманина. — 3-е изд. — М.: Географгиз, 1947.

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России / вступит, ст. и под ред. А. И. Мельчина. — 4-е изд. — Владивосток: Приморск, кн. изд-во, 1950.

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России / биограф, очерк Г. И. Невельского. Коммент. и под ред. А. И. Алексеева. — 5-е изд. — Хабаровск, 1969.

В основу настоящего издания положен текст, опубликованный в 1947 г. в Географгизе. Как в названной публикации, так и в нашей, в записках Невельского сделаны некоторые сокращения и незначительные, не затрагивающие сути материала, изменения. Они касаются прежде всего излишне подробных, детальных описаний таких географических объектов, местоположение которых в настоящее время невозможно сейчас достоверно установить. Кроме того, чтобы читатели легче восприняли сказанное Невельским, в некоторых случаях упрощены, изменены особо трудные для современного читателя синтаксические построения фраз, но при этом полностью сохранена авторская мысль.

Подстрочные примечания там, где они сохранены, кроме особо оговоренных, принадлежат Г. И. Невельскому.

Встречающиеся в повествовании старинные русские меры, а также общеупотребительные и в наши дни в морском деле футы, морские мили и узлы, где это было необходимо, переведены в метрические. Хронологические даты в основном приводятся по старому, привычному для автора стилю, и лишь в некоторых случаях в скобках указываются даты нового стиля.

В квадратных скобках приводятся новые названия, помогающие ориентироваться в территориальном расположении объектов, даются необходимые пояснения и уточнения.

Кроме основных 16 румбов, Невельской достаточно часто употребляет принятые у моряков 16 промежуточных. Таким образом, картушка морского компаса делится на 16 основных румбов (N, О, S, W, NO, SO, SW, NW, NNO, ONO, OSO, SSO, SSW, WSW, WNW, NNW), а между ними находятся

16 промежуточных, каждый с индексом t, указывающим, к какому направлению ближе лежит данный промежуточный румб, например, NtO — это румб, расположенный к востоку от северного (к востоку от N); NOtN — румб, расположенный к северу от северо-восточного (к северу от NO); SWtS — румб, расположенный к югу от юго-западного (к югу от SW).

Ни в первом, ни во втором изданиях книги Г. И. Невельского не было иллюстраций, так как никто из сподвижников, сотоварищей адмирала не рисовал, не делал каких-либо портретных, пейзажных зарисовок для памяти. Но немного позже, чем в период, описанный Невельским, на Амуре и Уссури работали научные экспедиции (на Амуре в 1855–1856 гг.; описание издано в 1859 г.; на Уссури в 1859–1860 гг.; описание издано в 1861 г.). Эти экспедиции стали возможными после поступления от иркутского купца С. Ф. Соловьева полпуда золота на организацию исследовательского (научного) путешествия по Приамурью. На пожертвованные средства удалось организовать две первые на Дальнем Востоке двухгодичные экспедиции под руководством натуралиста-географа, путешественника и исследователя Ричарда Карловича Маака (1825–1886). В состав экспедиции вошли астроном Рашков, топограф Зончевский, чиновник Кочетов и, что очень важно для нас, художник Мейер, создавший ряд великолепных выразительных рисунков Амура, его жителей, их построек и т. п. Все они вошли в «Альбом рисунков к путешествию на Амур, совершенному от Сибирского отдела Императорского Русского географического общества» (СПб., 1859). В Альбоме было помещено 17 рисунков, 6 этнографических таблиц, 2 картины. Все эти материалы стали бесценными иллюстративными свидетельствами, каким был Амур во времена Невельского, ибо деятельность Г. И. Невельского и экспедиции Маака проходили почти одновременно. В настоящем издании воспроизведены все рисунки из этого Альбома.

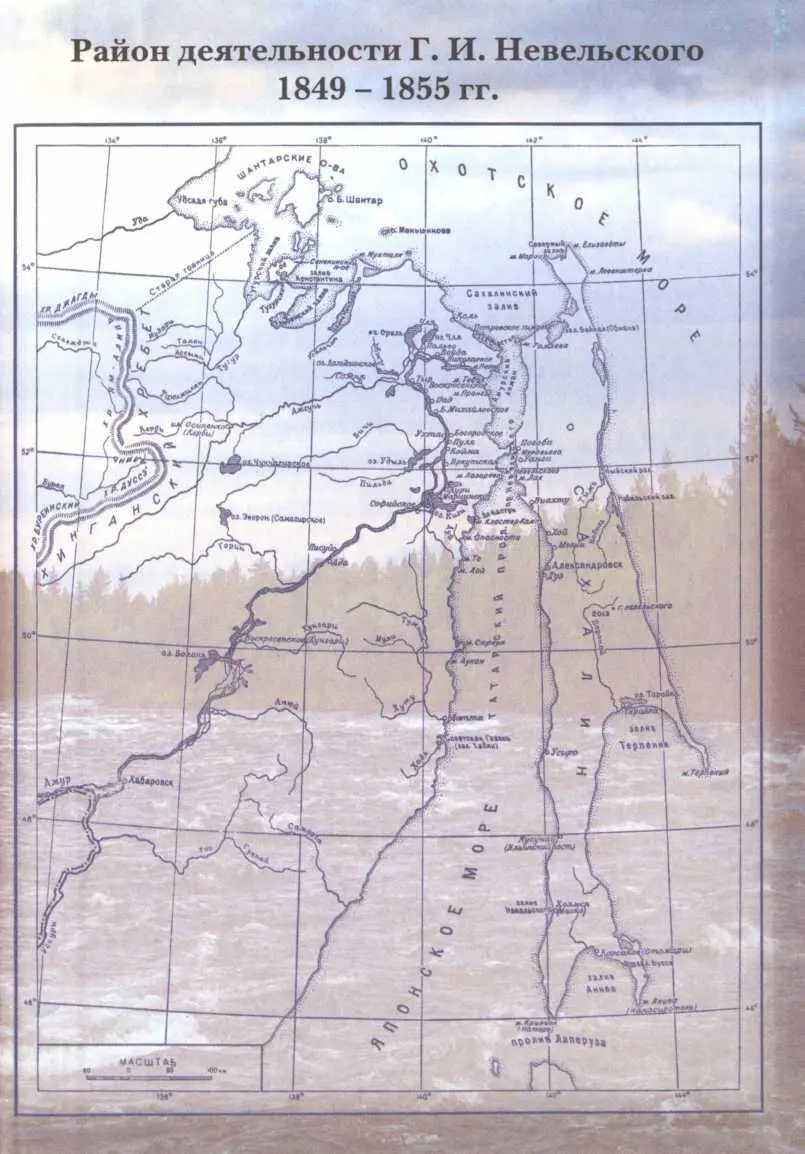

Карты лимана Амура до и после описи Г. И. Невельского, а также карты части юго-западного побережья Охотского моря и ряд других картографических материалов воспроизводятся по первому изданию книги Г. И. Невельского.

Издательство «Дрофа» и редакционный совет «Библиотеки путешествий» выражают благодарность сотрудникам Научной библиотеки Русского географического общества: заведующей библиотекой Савиной Светлане Евгеньевне, ведущим библиотекарям Селезневой Наталье Сергеевне и Голу-бицкой Евгении Николаевне, а также Рябову Юрию Александровичу за особое внимание к нашей работе и всестороннюю помощь при подготовке настоящего тома.

Примечания

1

Часть реки Амура от устья Сунгари до лимана называлась туземцами и китайцами Шунгалом. Они считали эту часть продолжением Сунгари (Шунгала).

2

Ежемесячные сочинения. Октябрь. 1757 год. С. 328.

3

Этот факт весьма значителен тем, что, заботясь об обеспечении Камчатки продовольствием, никто не обратил внимания, возможно ли выйти из реки Амура в море, то есть о положении его устья, о котором не было никаких сведений.

4

В 1852 году, когда мы более или менее ознакомились с языком населения Приамурского края и имели переводчиков, то узнали, что они, чтобы показать о существовании между двумя берегами пролива, проводят между ними черту, которая, по их понятиям, означает путь, то есть что можно проплыть на лодке. Точно так же воду означали черточками, то есть что по ней можно плыть на лодках во все стороны.

5

Подобные сведения в Камчатке, вероятно, были основаны на сведениях, полученных Владыкиным в Пекине в 1756 году о китайской флотилии и четырехтысячном экипаже, оберегающем будто бы устье Амура.

6

Поэтому на всех морских картах до 1857 года показывали Сахалин полуостровом, а берега Татарского залива — прямыми, скалистыми и неприступными.

7

Сведения об экспедиции Шельтинга к Сахалину и рапорт Хвостова и Давыдова начальнику Охотска от 10 октября 1806 года я видел в архиве Охотского порта.

8

Буссе {111} 111 Буссе Николай Васильевич — майор (во время описываемых событий), чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе Муравьеве; был назначен Невельским начальником острова Сахалин (с 21 сентября 1852 г. по 1 апреля 1853 г.).

в описании Сахалинской экспедиции, а равно и некоторые другие личности {112} 112 Не называемые прямо Невельским «другие личности» — это Нессельроде, Чернышев и другие высокопоставленные члены Особого комитета.

не признают за Россией права на обладание Сахалином, выставляя против этого то, что экспедиция, совершенная Хвостовым и Давыдовым, не признана будто бы правительством. Но здесь все они жестоко ошибаются, забывая, что правительство протестовало только лишь против грабежей и насилий, произведенных в эту экспедицию Хвостовым и Давыдовым на Курильских островах, принадлежавших Японии, но оно никогда не отвергало фактов, дававших нам право на владение Сахалином, потому что русские первые описали его берега: именно Шельтинг в 1742 году и Хвостов и Давыдов в 1806 году; русские также заняли Сахалин в 1806 году, когда еще японцев там не было. Эти факты наше правительство признало и не отвергало никогда, следовательно, и оставило за собою право на обладание островом Сахалином.

Интервал:

Закладка:

![Павел Кольцов - Крайний Герой России [СИ]](/books/1064618/pavel-kolcov-krajnij-geroj-rossii-si.webp)