Татьяна Седова - Художественные музеи Бельгии

- Название:Художественные музеи Бельгии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Седова - Художественные музеи Бельгии краткое содержание

Многочисленные соборы и церкви Бельгии, монастыри и монастырские госпитали — также своеобразные музеи — по сей день хранят значительные произведения искусства, некогда созданные для их украшения и славы знаменитыми художниками. В книге будут рассмотрены музеи четырех крупнейших бельгийских городов — Гента, Брюгге, Брюсселя и Антверпена, знаменитых художественных центров страны как в прошлом, так и в настоящем.

Цель этого издания — познакомить читателя с выдающимися памятниками искусства Бельгии, преимущественно живописными произведениями, так как именно в живописи нашел свое наиболее полное выражение национальный художественный гений.

Художественные музеи Бельгии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1474 году слава ван дер Гуса достигает своего апогея. Он избирается старейшиной Корпорации гентских художников. По случаю свадьбы Карла Смелого с Маргаритой Йоркской он выполнял также и декоративные работы. Но в 1478 году он внезапно покидает мирскую жизнь, чтобы поселиться в монастыре августинцев, так называемом Красном монастыре в Аудергеме около Брюсселя. Однако новый образ жизни не прервал его творческой активности. В монастыре ему дали возможность работать, его посещали знатные люди, в частности будущий император, муж Марии Бургундской, правитель Фландрии Максимилиан Австрийский. Постепенно к нему подкрадывается душевная болезнь. В 1481 году его посылают в Кёльн в сопровождении брата-августинца Гаспара Орфейса, который и описал начало душевного заболевания. По возвращении ван дер Гус сходит с ума и умирает в аббатстве в 1482 году, горько оплакиваемый всеми монахами и поклонниками его искусства. Он жил в беспокойное время, когда Фландрия, укрепившаяся в эпоху Филиппа Доброго, находившаяся на грани катастрофы при герцоге Карле Смелом с его безрассудными выходками, пришла в состояние брожения при пятилетнем слабом правлении его единственной дочери Марии и после ее преждевременной смерти попала под власть Габсбургов. Бургундское герцогство исчезло, Нидерланды стали собственностью австрийского рода, распространившего тогда свою власть на многие страны Европы.

Гуго ван дер Гус был наделен беспокойной, смятенной душой. Он постоянно был неудовлетворен собой. Художник искал новых путей для выражения чувств и идей, его обуревавших, владея богатейшим наследством, которое он получил от своих предшественников — Мастера из Флемалля (Робера Кампена), Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена и своего друга Йоса ван Вассенхове. Он смог проработать около пятнадцати лет. Но те творения, которые оставил Гуго ван дер Гус, потрясают мощью темперамента, силой вдохновения, экспрессией, глубиной драматического восприятия действительности.

Алтарная картина «Успение богоматери» создана в самые последние годы жизни Гуго, возможно, это его последняя работа. Сюжетом для нее послужила христианская легенда, согласно которой апостолы — ученики Христа — чудесным образом собрались вместе в последние минуты жизни Марии. Богоматерь лежит на смертном ложе, покрытом синей тканью. Ее помертвевшее лицо, простой головной убор, подушки написаны бело-серым тоном. Гуго ван дер Гус с редкой, гениальной смелостью сопоставил рядом белый цвет в трех его оттенках, дав ощутить разную степень его холодности и мертвенности. Лицо Марии кажется каменным, ледяным в сравнении с тканью чепца или подушки. Складки головного убора не закрывают ее девичью шею, производя совершенно неизгладимое впечатление трагической жертвенности. Ее фигура в синем платье нарисована почти в фас и в то же время направлена по диагонали в глубь картины, ракурс невиданный еще в искусстве нидерландцев. Сложенные руки являются почти точным геометрическим центром. Их неподвижность противопоставлена взволнованным жестам апостолов.

В картине изображены только лишь четыре предмета — постель, свеча, подсвечник на стене, книга. Отброшены все детали. Цвет лишился своей функции характеризовать предмет в его материальности.

Ложе умирающей окружили апостолы, исполненные глубокого страдания. Христос, сопровождаемый сонмом ангелов, появляется, чтобы принять отлетающую душу Марии. Четкость построения основной композиционной схемы нарушается неожиданным по характеру движением группы Христа, словно вплывающей в картину в золотисто-голубом ореоле. Фигуры апостолов образуют беспокойное в своем ритме окружение. Их движения, жесты, мимика непроизвольны в выражении скорби и вместе с нестройным разорванным ритмом силуэтов создают в как бы сжатом пространстве атмосферу подлинной драмы человеческих переживаний. Св. Петр в белом одеянии держит свечу, которую зажигает апостол Фома, задрапированный в красный плащ, слева склоняется к постели потрясенный Иоанн. За ним — в голубом плаще апостол Иаков Младший, по легенде удивительно походивший на Христа. Движение рук Иакова схвачено в тот момент, когда они только соединяются в молитвенном смиренном жесте. Каждое лицо индивидуально не только своими чертами, но и особым выражением странно щемящей тоски. Их взгляды говорят о глубоком, мучительном размышлении. Особенно незабываемо лицо апостола, обхватившего обеими руками край постели, потерянного в своем чувстве безмерной душевной боли. Огромную роль в эмоциональном насыщении композиции играют у Гуго ван дер Гуса жесты двадцати восьми рук изображенных персонажей. Символически определенные у Христа и Марии, они становятся психологически выразительными у других действующих лиц картины. Цвета, как эхо, дублируют друг друга. Объединенные светлым пепельным тоном, они все же звучат резко, почти болезненно напряженно. Это впечатление усугубляется холодным светом, освещающим эту обитель смерти.

Гуго ван дер Гус первый в нидерландском искусстве подчинил все художественные средства воплощению человеческих переживаний. Более того, он первым понял психологически выразительную функцию цвета как раздражителя, способного донести эти переживания до зрителя и вызвать в нем соответствующую эмоциональную реакцию.

В следующем зале экспонированы произведения Ганса Мемлинг а, Мастера легенды о св. Люччии и Мастера легенды о св. Урсуле. Большой алтарный складень Мемлинга обычно называют «Триптих Мореля», по имени заказчика Виллема Мореля, бывшего в то время бургомистром Брюгге. Центральная часть представляет трех святых: св. Христофора, согласно легенде, перенесшего младенца Христа через реку, св. Маврикия с посохом и св. Жиля с ланью. На левой створке преклонил колена Виллем Морель, сопровождаемый своим святым покровителем Вильгельмом де Малеваль и пятью сыновьями. На правой створке перед скамьей с молитвенником стоит на коленях его жена с одиннадцатью дочерьми и св. Варварой. На внешних створках алтаря изображены Иоанн Креститель с агнцем и св. Георгий, убивающий дракона, фигуры написанные гризайлью.

Триптих интересен сочетанием монументальности общего решения с внимательно-любовным воспроизведением растительного мира, отличающимся такими подробностями, что можно легко узнать тот или иной вид растения, цветок или траву.

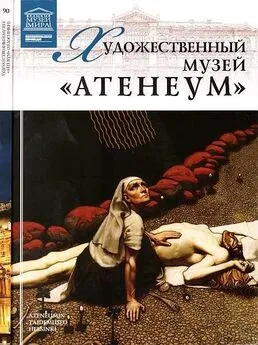

Г. Давид. Суд царя Камбиза. 1498.

Музей Гронинге владеет самыми значительными созданиями кисти Герарда Давида (ок. 1460–1523), последнего представителя блестящей художественной школы Брюгге, достижения которой он перенес в следующее столетие, так как умер в 1523 году, в эпоху, когда главная ориентация искусства изменилась в Нидерландах в значительной степени. Но Герард Давид остался верен традициям. Он родился в Оудеватере, около Гауды, в Северных Нидерландах, учился в Гарлеме, родине Дирка Боутса, чье влияние очень заметно на его творчестве. В 1486 году Давид приехал в Брюгге, где он поселился, начал работать, испытав влияние Мемлинга. После смерти последнего он стал во главе школы Брюгге, добился большого почета и славы, как и его предшественники. Но время расцвета для Брюгге уже миновало. Его порт закрылся, уступив Антверпену ведущую роль в торговле. То же произошло с художественной школой. Отныне антверпенская школа живописцев будет определять основные тенденции искусства Нидерландов в течение двух столетий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: