Гурий Яковлев - Ледовые пути Арктики

- Название:Ледовые пути Арктики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гурий Яковлев - Ледовые пути Арктики краткое содержание

Книга эта будет интересна самым широким кругам читателей».

В некоторые рисунки внесены изменения с целью лучшей читаемости на портативных устройствах.

Ледовые пути Арктики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Благодаря многочисленным полетам самолетов над океаном и большому количеству промеров глубин полностью развеяны легенды о существовании в Северном Ледовитом океане мифических земель (даже нанесенных в свое время на карты): Джиллиса, Петтермана и Макарова — в районах Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа; Санникова и Андреева — в северной части морей Лаптевых и Восточно-Сибирского; Крокера, Президента и других — к северу от Гренландии и Канадского Арктического архипелага.

Теперь стало ясно, что за эти иллюзорные «земли» ошибочно принимались или дрейфующие ледяные острова, или большие торосистые нагромождения льдов, казавшиеся высокими благодаря рефракции, или, наконец, скопления густых туманов над открытыми пространствами воды.

Совершенно иными представляются теперь режим и распределение водных масс Северного Ледовитого океана, дрейф льдов и другие вопросы океанологии.

Так, было установлено, что водная толща океана не представляет собой однородной массы, а состоит из разных по своим свойствам и характеристикам слоев. Сейчас выделяется пять основных типов океанических вод, различных по температуре и солености.

Верхний слой, или первый тип вод, — это поверхностная арктическая вода с отрицательной температурой (около —1,8°) и пониженной соленостью. Ниже находится промежуточный холодный слой. Это второй тип вод. Для него характерна летом более низкая температура, чем у поверхностной арктической воды. Глубже располагается третий тип вод — мощный слой атлантической воды. Ее главные отличительные особенности — положительная температура и высокая соленость. Мощные глубинные течения приносят эти воды из Атлантического океана, и они, подобно огромной грелке, постепенно отдают свое тепло более холодной воде Северного Ледовитого океана. Толщина слоя атлантической воды достигает 800 метров, причем ее верхняя граница находится на глубине 200-300 метров от поверхности. Постепенно при движении на восток «язык» этих вод становится тоньше, как говорят, выклинивается, а температура воды понижается. Вначале она достигает 3-4°, а по мере отдачи тепла падает и в притихоокеанском секторе составляет лишь 0,5-0,6°.

Теплые атлантические воды обязаны своим происхождением Гольфстриму, некоторый несет огромные массы воды от берегов Центральной Америки к берегам Северной Европы. Оттуда они проникают дальше к северу и через широкий пролив между Шпицбергеном и Гренландией вливаются в Северный Ледовитый океан. Скорость движения атлантических вод в океане небольшая, поэтому Чукотского моря они достигают только через 5 лет. Эта огромная «река» ежегогодно приносит в океан в среднем 153 тысячи кубических километртров теплой воды. Вот какую гигантскую «грелку» создала природа!

Четвертый тип вод — тихоокеанские воды, поступающие из Тихого океана через Берингов пролив. Они обнаружены только в последние годы и находятся на небольшой глубине. Температура их немного выше температуры холодных арктических вод.

Тихоокеанские воды, залегающие на глубине 50-100 метров, распространяются далеко на север, вплоть до хребта Ломоносова.

Интересно сравнить в количественном отношении воды, поступающие в Арктический бассейн из Атлантического и Тихого океанов. Оказывается, из Тихого океана вливается в 5 раз меньше воды (30 тысяч 14 кубических километров), чем из Атлантического, а тепла тихоокеанские воды приносят в 9 раз меньше, чем атлантические.

Таким образом, в восточной части океана существует два слоя вод с повышенной температурой — тихоокеанские воды и на глубине 400-500 метров атлантические воды.

Последний, пятый тип — это придонная холодная вода, заполняющая впадины океана (ниже 800-1000 м). Ее температура в приатлатическом секторе около —0,9°, а в притихоокеанском, по другую сторону хребта Ломоносова, —0,4°. На границе раздела основных типов в вод образуются промежуточные слои со средними значениями температуры и солености.

Значительно уточнились наши представления также и о динамике вод, поверхностных течениях и дрейфе льдов. Приток вод из Атлантического и Тихого океанов, а также сток материковых вод Европы и Северной Америки в совокупности с режимом ветров создают в Арктическом бассейне относительно устойчивую систему поверхностных течений. Основное из них — трансарктическое течение пересекает Арктический бассейн в генеральном направлении с востока на запад. Однако в Канадской котловине с центром к северу от моря Бофорта существует антициклональная циркуляция вод, а в районе Северной Земли — циклональная (против часовой стрелки). Выявлены и другие локальные циркуляции, в частности над хребтом Ломоносова. Даны характеристики этих течений и установлено их влияние на ледово-гидрологические условия. Следует отметить, что скорость и направление этих течений довольно изменчивы.

От поверхностных течений и ветра в основном зависит и характер дрейфа льдов. Однако наблюдениями на дрейфующих станциях установлено, что скорость дрейфа может изменяться в больших пределах и от года к году, и от сезона к сезону. Это объясняется тем, что она зависит, кроме того, и от состояния льдов в данном районе (их сплоченности, мощности и прочности).

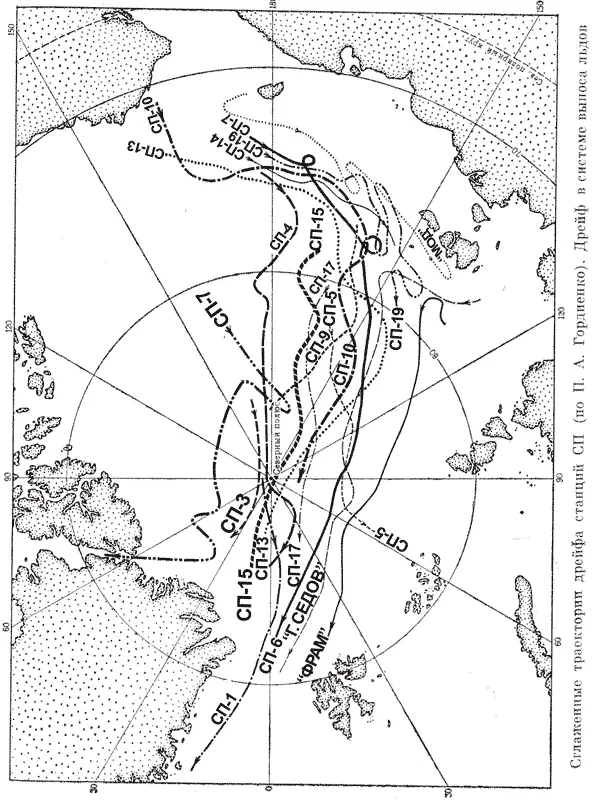

По вопросу о направлении дрейфа льдов в Северном Ледовитом океане раньше существовало два противоположных мнения. Большинство ученых, в том числе и крупнейший советский океанограф Ю. М. Шокальский, исходя из анализа дрейфа судов «Фрам» и «Г. Седов», а также дрейфующей станции СП-1, полагали, что из всех районов океана льды выносятся в Гренландское море через пролив между Шпицбергеном и Гренландией. Другие исследователи придерживались мнения, что такая простая схема дрейфа льдов существует только в той части океана, где проходил дрейф этих судов и станции СП-1. В остальной части океана дрейф льдов происходит по более сложной схеме, основой которой служит их круговое перемещение по замкнутой траектории (по направлению движения часовой стрелки), или, как иначе говорят, антициклональное движение льдов.

Только дрейф льдины станции СП-2 окончательно разрешил этот спор в пользу сторонников антициклонального движения. Впоследствии это подтвердилось дрейфами американских станций Т-3, «Альфа» и советских СП-8, СП-11, СП-12, СП-16. Однако круговой дрейф льдов нельзя считать устойчивым. Он может нарушаться в зависимости от синоптических условий. Вообще на фоне генерального дрейфа ледяные поля проделывают сложный петлеобразный и зигзагообразный путь, во много раз превышающий расстояние по прямой. По генеральному направлению в Гренландское море движется основная масса льдов. Так, подсчитано, что в среднем за год туда выносится огромное количество льда — около 900 тысяч квадратных километров, что соответствует 20% всей площади океана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: