Гурий Яковлев - Ледовые пути Арктики

- Название:Ледовые пути Арктики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гурий Яковлев - Ледовые пути Арктики краткое содержание

Книга эта будет интересна самым широким кругам читателей».

В некоторые рисунки внесены изменения с целью лучшей читаемости на портативных устройствах.

Ледовые пути Арктики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гидробиологические исследования в корне изменили существовавшее представление о крайней бедности органической жизни под ледяным покровом в толще океана. В его глубинах обнаружена довольно богатая фауна. Хотя жизнь в толще вод в приполюсных районах, конечно, развита значительно слабее, чем в более южных, но все же здесь найдено много десятков видов зоо- и фитопланктона (веслоногие рачки, бокоплавы, медузы, диатомовые водоросли и др.).

Уловы этих организмов с помощью различных сетей открыли новые, ранее неизвестные виды, обнаружили специфическую глубинную фауну, не встречающуюся в других районах Мирового океана. В зоопланктоне встречаются как представители атлантических и тихоокеанских вод, так и значительное количество эндемиков — видов местного происхождения. На таком, казалось бы, безжизненном и холодном теле, как лед, развивается своеобразная ледовая микрофлора. Обнаружено более 20 видов диатомовых водорослей. Воды и грунты океана населены различными бактериями, причем установлено, что они не имеют северной границы распространения, то есть встречаются даже на полюсе. В уловах организмов, населяющих дно океана, обнаружено более 100 различных видов, среди которых преобладают корненожки — класс простейших микроскопических животных.

Даже на значительном удалении от берегов (более 1000 км) встречаются различные представители животного мира полярных областей. Среди них белые медведи, песцы, нерпы, морские зайцы, белухи, сайки, утки, чайки, пуночки и даже гуси.

В комплексных исследованиях природы Центральной Арктики, проводимых на дрейфующих станциях, важное место занимают вопросы арктического ледоведения, связанные с изучением свойств льда как материала и ледяного покрова в целом как географического объекта.

Ледоисследовательские работы охватывают широкий круг вопросов. Во-первых, это вопросы, связанные с изучением физико-механических свойств льда различного возраста в зависимости от его структуры и изменения внешних условий. Во-вторых, это исследования собственно ледяного покрова: формирование льдов различного возраста, морфология и формы рельефа, нарастание и таяние, термический и радиационный режим, снежный покров на дрейфующих льдах, упругие свойства ненарушенного ледяного покрова, его напряженное состояние, колебания и, наконец, искусственное изменение рельефа ледяного покрова для нужд практической деятельности человека. В результате исследований удалось значительно расширить и углубить наши знания о ледяном покрове.

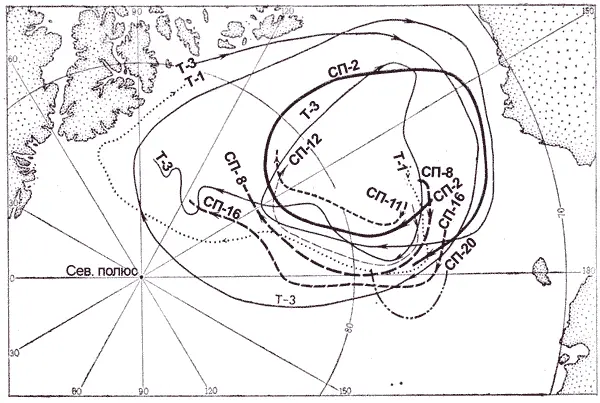

Впервые начатое на станции СП-2 изучение теплового баланса ледяного покрова, продолженное затем на станциях СП-4 и СП-13, позволило установить основные закономерности теплообменных процессов на верхней и нижней поверхностях ледяного поля и перейти к рассмотрению географических особенностей формирования льдов различного возраста.

На основе годичных циклов актинометрических наблюдений, проведенных на дрейфующих льдах, ведется изучение радиационного режима, определено количество солнечной энергии, получаемое и отражаемое поверхностью льда. Собраны данные о прямой, рассеянной, суммарной и отраженной радиации, а также о радиационном балансе в целом. Так, оказалось, что прямая солнечная радиация из-за большой прозрачности воздуха в Арктике при одних и тех же высотах солнца на 20% выше, чем в умеренных шпротах, и регистрируется даже в полночь. Однако основная часть приходящей лучистой энергии солнца падает на долю рассеянной радиации (70-80%). Значения рассеянной радиации здесь также относительно выше, чем в более низких широтах, вследствие высоких отражательных свойств снега и льда и значительной белесоватости неба. Благодаря продолжительному полярному дню суточные суммы рассеянной радиации превышают таковые в более южных пунктах.

Таким образом, вопреки ранее существовавшему мнению оказалось, что в летние месяцы дрейфующие льды в Центральной Арктике получают гораздо больше солнечного тепла, чем территории умеренных широт. Например, на станции СП-2 общая сумма поступившего солнечного тепла составила 137% суммарной радиации в Павловске, под Ленинградом (за тот же период наблюдений).

Естественно, возникает законный вопрос: почему, если на дрейфующие льды поступает большее количество солнечного тепла, не могут растаять все льды? Действительно, этого тепла достаточно, чтобы растопить лед толщиной в несколько метров, т. е. фактически весь лед, а на дрейфующих льдах за лето успевает стаять только снег и в среднем около 50 сантиметров льда.

Разгадка этого арктического парадокса состоит в том, что снежно-ледяная поверхность обладает особенным свойством: она очень интенсивно отражает лучи солнца. Благодаря этой особенности большая часть солнечного тепла (иногда до 90% и более) отражается и уходит обратно в атмосферу, а на таяние льда остается очень мало тепла. С учетом этого природного эффекта полярниками разработан оригинальный метод искусственного ускорения таяния и ослабления прочности льда в проливах, бухтах и заливах путем создания радиационных каналов для более раннего начала навигации. Этот способ, получивший название радиационного метода, предусматривает посыпку поверхности льда каким-нибудь темным материалом (угольной пылью, песком, шлаком и т. п.) для уменьшения его отражательной способности. В результате лед начинает таять гораздо быстрее.

На дрейфующих льдах родился новый метод создания искусственного зеркала воды на многолетнем льду. Для этого неровную поверхность льдины посыпают темным измельченным материалом, что вызывает интенсивное таяние льда и образование снежниц. Последние, соединяясь, образуют сплошное озеро. С наступлением морозов оно замерзает, и создается ровная поверхность, пригодная для приема самолетов. Как известно, многолетние льды подвергаются разломам гораздо реже, чем молодые. Таким образом, полярники освобождаются от огромного труда по устройству посадочной площадки на неровной льдине. Природа сама работает на человека! В дальнейшем разнообразные рекомендации по сохранению ровной поверхности с успехом применялись в практике исследований Центральной Арктики.

Представляет интерес и процесс так называемого «омолаживания» льда. Благодаря стаиванию сверху старые слои льда постепенно обнажаются и тают, тогда как снизу образуется молодой лед. Обнаруженные три года спустя после снятия станции СП-2 ледяные столбы под палатками наглядно подтвердили существование этого явления. За прошедшее время вокруг палаток стаял слой льда около 1,5 метра, но общая толщина его осталась прежней — около 3 метров. Следовательно, снизу намерз такой же слой. За три года ледяное ноле «омолодилось» на половину своей толщины. Следовательно, время, необходимое для его полного «омолаживания», исчисляется всего несколькими годами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: