Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Название:Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005696274

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке краткое содержание

Как путешествовали по Российской империи в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, такое ограничение свободы передвижения относится по большей части к первой трети XIX века, и постепенно жесткий контроль за путешествующими сходил на нет: во второй четверти столетия начали упразднять городские заставы, а во второй половине XIX века на территории почти всей европейской России отменили подорожные (их продолжали требовать только в некоторых отдаленных губерниях), достаточно было просто сказать смотрителю, кто ты и куда едешь. Действующие правила проезда по почтовым трактам публиковались в почтовых дорожниках, издававшихся раз в несколько лет: там рассказывалось, куда обращаться за подорожной, какие нужны документы, на какой вид подорожной сколько штемпелей ставится – все-все до мельчайших подробностей.

Почтовые станции

Почтовые станции – самая большая головная боль путешественников прошлого. Формально все выглядело замечательно: подавай свою подорожную станционному смотрителю, пей чай и кофий в общем зале и мчи себе дальше. Но на деле оказывалось иначе. Лошадей вечно не хватало: утром по казенной надобности мог проехать генерал, которому отдали всех животных, что были на станции (и он имел на это вполне законное право), или же лошадей в принципе было мало, а человек, приехавший после тебя, дал взятку смотрителю и уехал первым – в итоге бывали случаи, когда путнику приходилось проводить на станции больше суток. Долгое ожидание лошадей описывается едва ли не в каждом литературном произведении первой половины XIX века, где герой куда-то едет: например, учитель-француз, которого встретил на почтовой станции Дубровский, ожидал лошадей пять часов – а для Дубровского, не имевшего подорожной вообще, но наводящего страх на всю округу, лошади тут же нашлись.

Почтовая станция в селе Звоны Псковской области. Конец 1840-х – начало 1850-х. Фото автора, 2020 г.

Почтовая станция в деревне Заречье Псковской области. Первая половина 1850-х. Фото автора, 2020 г.

Иногда путешественникам приходилось ночевать на станции, что тоже было испытанием. Во-первых, далеко не на всех станциях можно было поужинать, в большинстве случаев единственное, что светило путнику, – это чай. Во-вторых, «на станциях клопы да блохи/заснуть минуты не дают» 4 4 Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 3 т. Том II. М.: Художественная литература, 1986.

– и это совсем не преувеличение, насекомые были одной из главных напастей путешественника и преследовали буквально везде, не было их только в самых дорогих гостиницах. В общем, как место ночлега станции не отличались комфортом, – бывало, что люди спали даже на полу: «Немногие жесткие как камни диваны или деревянные скамейки зачастую бывают заняты проезжающими, прибывшими ранее, так что после подъехавшим, хотя бы и не имеющим даже матрацов, ничего не остается, как только растянуться на полу, когда непредвиденные обстоятельства вынуждают заночевать на станции» 5 5 Финш О. Путешествие в Западную Сибирь. М.: Типография М. Н. Лаврова и К, 1882.

.

Если дорога была долгой, то экипаж периодически нуждался в обслуживании – старинные брички, кибитки и коляски регулярно ломались. Для этого на почтовых станциях существовал своеобразный «автосервис»: практически везде можно было попросить смазать колеса, а на тех станциях, где имелась кузница, – сделать полноценный ремонт. На часть услуг была установлена фиксированная цена, действующая на территории всей страны: например, в середине XIX века смазка колес у кибиток и телег стоила 6 копеек, а у всех остальных экипажей – 12. Те, кто не имел собственного экипажа, могли арендовать на станции телегу (более приличные повозки там держали редко), цена за прокат тоже была везде одинакова.

Человек, прибывший сменить лошадей, должен был следовать определенным правилам, которые публиковались в дорожниках и вывешивались на стенах станций. В большинстве своем они были довольно скучные, но некоторые удивительно характеризуют эпоху: например, отдельным пунктом оговаривается, что «путешествующим строго запрещается чинить станционным смотрителям притеснения и оскорбления, или почтарям побои», и устанавливается штраф за такие действия. Еще один пункт посвящен ситуации, когда проезжающие отказываются платить или берут лошадей «усильным образом» – этому, по словам авторов правил, «доселе были многие примеры». Станционный смотритель вряд ли мог как-то противостоять агрессивно настроенному путешественнику, особенно если тот ехал не один, поэтому в таких случаях полагалось не пытаться помешать, а доносить на злоумышленников почтовому начальству, чтобы дальше разбирались «с преступившими установленные правила по законам» 6 6 Почтовый дорожник Российской империи. СПб., 1852.

.

Управлять станцией мог, в принципе, кто угодно: примерно до середины XIX века проводились торги на содержание почтовых станций, выигрывал тот, кто заплатит в казну больший выкуп. При этом почтовым дворам выделялись от государства фуражные деньги на корм лошадям и содержание станции. Почтосодержатели могли нанимать на службу почтарями кого хотели, включая даже крепостных – для этого нужен был только паспорт и бумага от помещика, подтверждающая, что он отпускает крепостного на оброк. Выгода от содержания станции зависела по большей части от ее расположения и количества проезжающих: доход складывался из прогонных денег и платы за сопутствующие услуги – еду, алкоголь, ночлег, ремонт экипажа. Небольшая часть выручки шла в казну.

Помимо государственных, существовали вольные почты – по сути, частные предприятия, никак не контролируемые и не финансируемые государством. Формально государство гарантировало им полную монополию (никто другой не имел права перевозить людей там, где есть вольные почты), плата за прогон устанавливалась более высокая, чем на обычной станции, и не нужно было отдавать ничего в казну. Но в реальности очень часто доходы вольных почт не покрывали расходов. Содержатель государственной станции в таких случаях получал «приплату» из казны (вне зависимости от выручки), а владелец собственной – просто разорялся. Во многом поэтому вольных почт в Российской империи было очень мало.

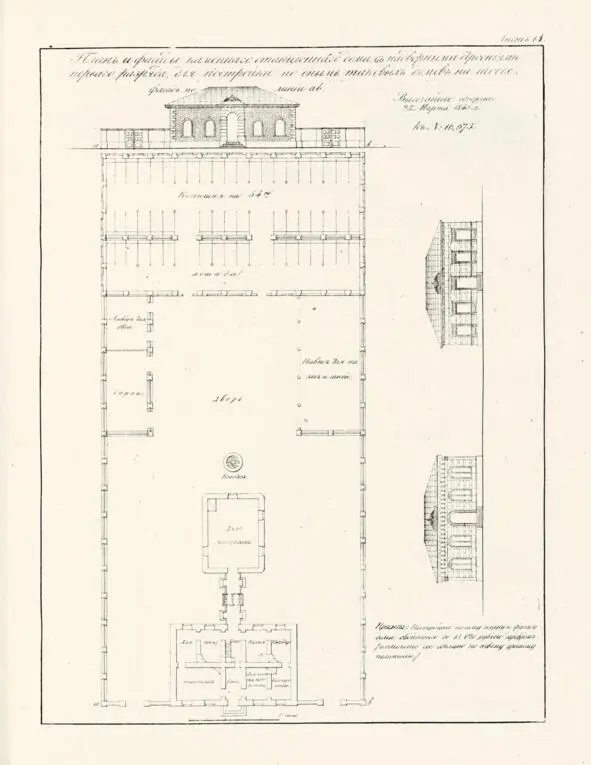

Типовой проект почтовой станции первого разряда, 1843 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 18. Отделение 2. Приложения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анна Пейчева - Ищейки Российской империи [СИ]](/books/1071200/anna-pejcheva-ichejki-rossijskoj-imperii-si.webp)