Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Название:Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005696274

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке краткое содержание

Как путешествовали по Российской империи в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

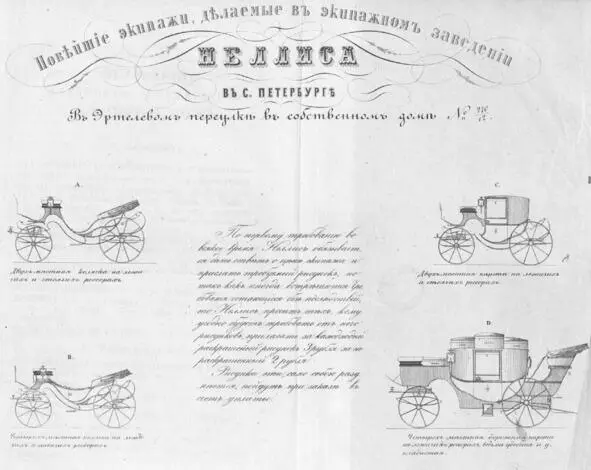

Экипажи Неллиса. Под буквой D – четырехместная дорожная карета. Реклама в журнале Отечественные записки. 1855 г.

Коляской называли рессорный легкий экипаж с откидным верхом, в котором ехали сидя. Коляски могли быть как простыми и сравнительно недорогими, так и очень витиеватыми, украшенными драгоценными камнями – такие коляски, принадлежавшие царственным особам, хранятся в собрании экипажей Оружейной Палаты в Москве и в Эрмитаже в Петербурге.

Самым дорогим, комфортным, но в то же время достаточно громоздким видом экипажа была карета. С рессорами, закрытая со всех сторон, с окнами и дверцами, она обычно вмещала от двух до шести пассажиров. Каретные мастера изощрялись, как только могли, чтобы сделать жизнь путешественника лучше – рекламные описания всех удобств новых карет, производимых на фабрике Неллиса в Петербурге, занимали в номере журнала «Отечественные записки» до страницы текста мелким шрифтом. Каждая модель обязательно отличалась каким-нибудь удивительным новшеством: например, к выпущенным в 1855 году новым восьмирессорным каретам г-н Неллис «приделывает невидимые механические ступеньки или подножки, которые выступают из-под низа кареты только в то время, когда отворяется дверца, и исчезают, когда дверца захлопывается». По заверению автора текста, «это придает наружному виду кареты еще больше красоты, тогда как прежние ступеньки только безобразили контур всего экипажа» 20 20 Журнал «Отечественные записки». Год семнадцатый, №1 (январь) – 2 (февраль). СПб., 1855.

. В дальнюю дорогу часто отправлялись в каретах, называемых «дормезами» (от французского dormir), в которых можно было спать.

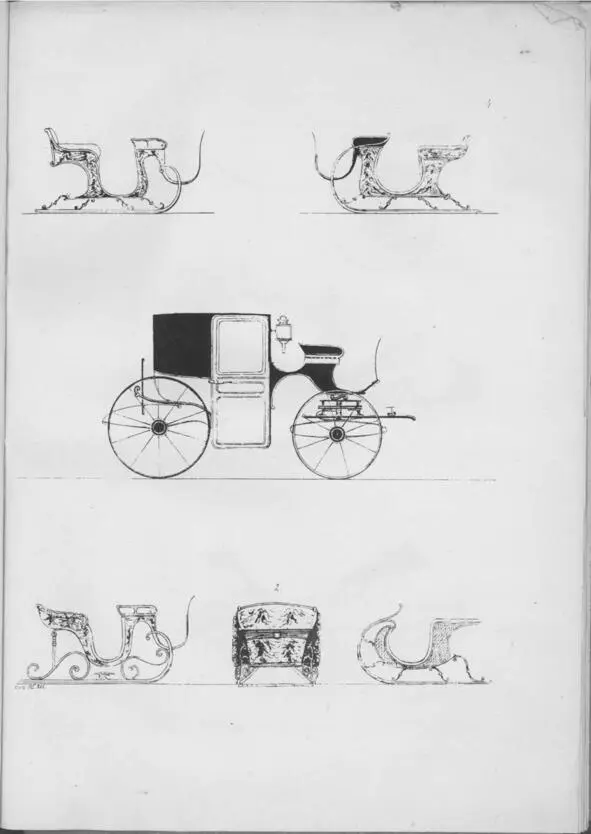

Полуторные сани орехового дерева и двухместная карета. Рисунки новейших С.-Петербургских экипажей. 1850 г.

Когда наступала зима, варианта у путешественника было два: поехать в зимнем экипаже или «поставить на зимний ход» колесный летний. Более экономным способом считался второй – обычно он заключался в том, что к кибитке, бричке или карете спереди и сзади крепились «полозки» – приспособления, похожие на укороченные санки. А исключительно зимними экипажами были разного вида сани. Устройство русских саней подробно описал Теофиль Готье: «Представьте себе железные отполированные полозья, передние концы которых загибаются наподобие носков китайских туфель. На этих полозьях при помощи легкого металлического устройства крепится сиденье кучера и кузов саней, куда садится ездок. Кузов обычно покрашен в цвет красного дерева. Нечто вроде выгибающегося, словно грудь лебедя, щитка придает изящество саням и защищает извозчика и седока от снега, серебряной пеной взметающегося перед ними от легкого и быстрого бега упряжки» 21 21 Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988.

.

Самый дорогой вариант саней – возок, по сути, карета на полозьях, самый простой – розвальни, крестьянские деревянные сани без сиденья, сужающиеся к переду. Также были распространены пошевни, или обшевни – обшитые лубом или тесом сани со скамеечкой, часто резные или расписные, зимние кибитки, сани с откидным (как у коляски) верхом, «беговые» легкие сани с кузовом из камыша (такие почему-то особо любили архимандриты и игуменьи) 22 22 Васильев М. И. Русские сани: историко-этнографическое исследование. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007.

, сани четырехместные, парные, полуторные, орехового и красного дерева, обитые сукном, кожей, бархатом или «холстиною и парусиною». В общем, все, что не являлось возками, часто называли просто санями, особо не вдаваясь в подробности, в том числе не различая, открытые они или закрытые.

Поездка на санях зимой была гораздо быстрее путешествия летом и тем более в распутицу. Снег сглаживал все неровности дороги, не было жидкой грязи, тряских фашин 23 23 Фашины – связки хвороста, прутьев.

и бревен – практически ровная дорога, по которой экипаж передвигался плавно и быстро. Зимой можно было запрягать меньше лошадей, чем осенью или весной: «…не сосчитать, какую экономию лошадиной силы представляет собою санная езда. Одна лошадь без труда и с удвоенной скоростью передвигает груз, в три раза больший, чем тот, который она могла сдвинуть в обычных условиях. В России в течение шести месяцев в году снег – это универсальная железная дорога, белые рельсы которой тянутся во всех направлениях и позволяют ехать куда хочешь» 24 24 Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988.

.

«С почтами» и на дилижансах: регулярный общественный транспорт

В начале XIX века по всей Европе уже разъезжали дилижансы – многоместные кареты, по расписанию перевозящие пассажиров из точки А в точку Б. В первой трети столетия они появились и в России, хотя идея для того времени выглядела смело: несколько человек, вне зависимости от чина и пола, едут вместе в одном экипаже на протяжении нескольких дней! Тем не менее, основанное в 1820 году Общество первоначального заведения дилижансов (между прочим, первое в России транспортное акционерное общество) ждал успех, дилижансы людям понравились: во-первых, не нужно было часами дожидаться лошадей на станции, и дорога занимала в разы меньше времени, во-вторых, все хлопоты в пути ложились на сопровождающего: «Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы. Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый», – писал А. С. Пушкин о своих путешествиях из Петербурга в Москву 25 25 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург. Беловая редакция // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.

. В общем, успех нового транспортного средства был несомненным – к 1840 году существовало уже шесть компаний дилижансов, перевозивших пассажиров между Москвой и Петербургом, и девять – между другими городами.

Интервал:

Закладка:

![Анна Пейчева - Ищейки Российской империи [СИ]](/books/1071200/anna-pejcheva-ichejki-rossijskoj-imperii-si.webp)