Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Название:Как путешествовали по Российской империи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005696274

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Теркель - Как путешествовали по Российской империи в XIX веке краткое содержание

Как путешествовали по Российской империи в XIX веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы совершить поездку на дилижансе, сначала, минимум за две недели до путешествия, покупали билет – для этого требовался паспорт и справка из полиции о том, что «к выезду нет препятствия» (если человек ехал по казенной надобности, достаточно было бумаги от начальства). Затем в назначенный день все приходили к месту отправления, причем без опозданий, ибо «кто опоздает, того не дожидают, и в домы за пассажирами не заезжают» 26 26 Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской империи, Царства Польского и других присоединенных областей. СПб.: Типография Карла Крайя, 1829.

, и занимали указанные в билетах места. Дилижансы обычно были небольшими: летние – карета с четырьмя местами внутри и двумя снаружи, зимние – только четыре места внутри. По правилам, дилижанс ехал днем и ночью, с остановками лишь для перемены лошадей и на завтрак-обед-ужин, но, если все пассажиры были единодушны в желании где-то переночевать, это разрешалось – ведь всю дорогу приходилось проводить в сидячем положении, что было нелегко, в народе дилижансы даже прозвали «нележанцами». Время в пути между Москвой и Петербургом в 1820-е составляло около четырех-пяти суток, а позже, когда состояние дороги стало лучше, – трое суток. До открытия в 1834 году нового шоссе, соединяющего столицы, поездка на собственном экипаже с переменой лошадей занимала около недели.

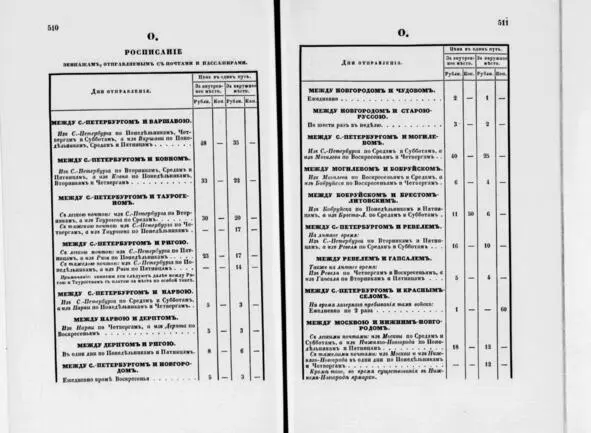

Расписание экипажам, отправляемым с почтами и пассажирами. Почтовый дорожник, 1852 г.

Альтернативным дилижансу «общественным транспортом» с 1840-х стала езда «с почтами», то есть в экипаже, в котором перевозили корреспонденцию и посылки. Принцип был примерно тот же, но правила немного другие – самое большое отличие заключалось в том, что у почтовых экипажей существовало расписание остановок для приема-сдачи корреспонденции, перерывов на обед и так далее: «…тут пассажир отрекается от своей свободы и подчиняется вполне правилам езды. Заболел ли кто из пассажиров, кондуктору нет дела, он мчит карету с тою же скоростью, лишь бы в назначенное время поспеть к известному месту» 27 27 Достоевский A. M. Воспоминания. М., 1999. Цит. по: Борисов Н. С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М.: Молодая гвардия, 2010.

. У дилижансов четким было только время отправления, а где и когда остановиться, например, пообедать, могли сообща решать сами пассажиры. Почтовые экипажи были разными: «тяжелые почты» (большие посылки, тюки) возили на бриках, «легкие» (небольшие посылки, письма) – в каретах, экстра-почты (скоростные) – в кабриолетах или колясках. С последними пассажирам разрешалось ездить только налегке, с небольшим чемоданчиком. Часто почтовые экипажи были довольно большими, и в них впрягали до девяти лошадей.

Щебеночные шоссе, грунтовые дороги и проселки

Большую часть дорог первой четверти XIX века в наши дни сочли бы просто непроезжей. Тогда на них не было вообще никакого твердого покрытия, по сути, они представляли собой широкую тропу, иногда в особо топких местах вымощенную бревнами или фашинами. После дождей все это размывало так, что лошади и экипажи застревали намертво, бывало, что их приходилось вытаскивать по несколько часов. В сухую погоду грязь, наоборот, застывала, образуя неровную поверхность с кочками и ямами, из-за которых постоянно ломались экипажи. Бревенчатые мостовые путешественники тоже вспоминали как страшный сон – на них трясло так, что тело «болело, словно после порки» 28 28 Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М.: Наука, 2001. Цит. по: Борисов Н. С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М.: Молодая гвардия, 2010.

. Именно таким образом были устроены некоторые болотистые участки дороги Санкт-Петербург – Москва (они встречались на пути между Петербургом и Вышним Волочком). Учитывая, какой ужас наводила на путников эта главная в государстве дорога, которую в распутицу, по утверждению А. С. Пушкина, периодически приходилось объезжать по полям 29 29 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург. Беловая редакция // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 11. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.

, нетрудно себе представить, как выглядели остальные пути: «Если что и может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы: представьте себе насыпи с обеих сторон, – ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью», – иронизировал А. С. Пушкин, пытавшийся прорваться во время карантина из Болдина в охваченную холерой Москву к Наталье Гончаровой 30 30 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. Переписка, 1828—1831. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.

.

Нынешний вид старинного гужевого тракта из Петербурга в Москву. Фото автора, 2017 г.

Это не значит, что дорогами вообще не занимались: начиная с петровских времен периодически выходили указы, в которых было расписано, как именно стоит строить ту или иную дорогу. Например, в указе Елизаветы Петровны от 1741 года, посвященному починке пути из Петербурга в Москву, объяснялось, что дорогу нужно «приподнять» над землей, сделав ее середину выше, чем края, чтобы вода стекала в выкопанные по обе стороны канавки. Но всех этих мер хватало ненадолго. Начиная с середины XVIII столетия на дороге из Петербурга в Нарву и из Петербурга в Москву начали появляться небольшие участки, мощеные камнем – причем сделано это было в обход указа, предписывающего использовать фашины и песок. Генерал-майор П. Н. Григорьев, увидев их в 1861 году, сделал вывод, что «оная стилка камнем для прочности вперед удобнее и гнилости не подвержена» 31 31 Цит. по: Бабков В. Ф. Развитие техники дорожного строительства. М.: Транспорт, 1988.

, и Сенат решил и впредь мостить камнем те участки, где этот материал реально достать. Через двадцать пять лет были изданы указы Екатерины II, предполагающие массовое строительство каменных дорог, и даже утвержден первый типовой проект каменного дорожного покрытия из булыжников и гравия – но дело особо не продвинулось и по-прежнему оставалось скорее на стадии эксперимента.

Валунный мост на тракте Петербург-Москва в деревне Паника. Архитектор Н. А. Львов. Фото автора, 2017 г.

А в реальности новые дороги начали появляться только во времена правления Николая I. Скорее всего, этому поспособствовало то, что император сам много путешествовал по России – и, несмотря на то, что перед его проездом все старались привести в порядок, русские дороги его порядочно раздражали. Ему доводилось выпадать из коляски, проваливаться под лед, идти пешком до ближайшего города из-за сломавшегося экипажа, а однажды хлипкий мост рухнул сразу после того, как по нему проехал государь 32 32 Борисов Н. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М.: Молодая гвардия, 2010.

.

Интервал:

Закладка:

![Анна Пейчева - Ищейки Российской империи [СИ]](/books/1071200/anna-pejcheva-ichejki-rossijskoj-imperii-si.webp)