Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории

- Название:«Вокруг света» и другие истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005633323

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории краткое содержание

«Вокруг света» и другие истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

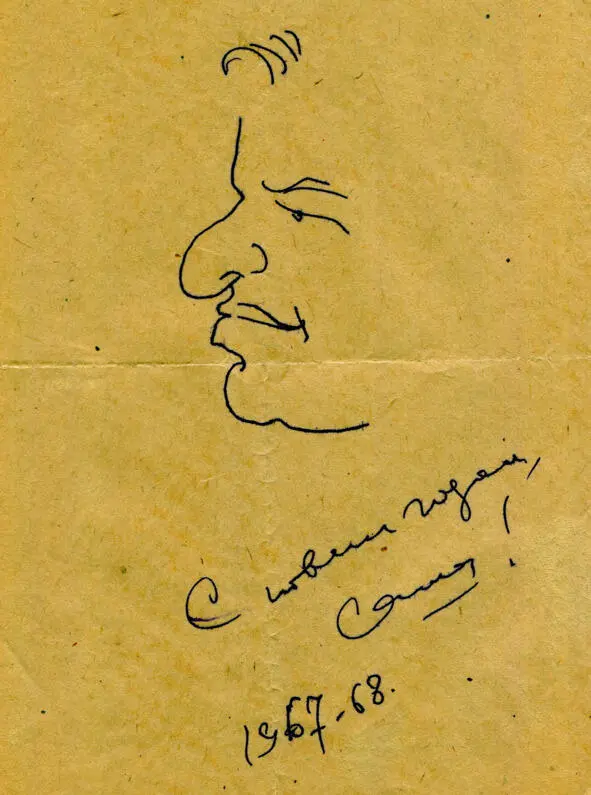

Бурзалов придумывал для сотрудников поздравительные открытки с остроумными рисунками и надписями. Первую открытку мне вручили по случаю 25-летия. Не составляет труда расшифровать подписи авторов кратких пожеланий, размещённых на оборотной стороне этого дружеского послания. Тут отметилась почти вся редакция. Вот Александр Афанасьев – он выдал стихотворный экспромт и тут же его отредактировал. Валерий Анищенко, мой однокурсник, – фельетонист, пародист и вообще человек весёлый. Рассудительный Геннадий Чукреев, без устали тащивший рубрику «Ленинские уроки». Балагур и анекдотчик Борис Тимофеев – автор материалов на темы морали и очерков о хороших людях. Заместитель редактора Станислав Самсонов – впоследствии судьба сводила нас в разных ситуациях в Москве. Выпускающий Михаил Азёрный, упорно осваивавший спортивную тематику. Тамара Пахомова – она бесстрашно отстаивала права воспитанников детдомов и боролась за «трудных» подростков. Валентин Кононов в периоды сельской страды объезжал на редакционной машине районы и ежедневно передавал материалы в рубрику «Комсомольская тачанка». Галина Мурзинцева освещала свердловскую театральную жизнь и писала глубокие рецензии на гастрольные спектакли московских театров. Андрей Грамолин – с ним мы вели бесконечные разговоры о своеобразии стиля Андрея Платонова. С фотокорреспондентом Алексеем Нагибиным ездили в длительные командировки. «Цвети и толстей», – пожелал мне Евгений Постников, а Евгений Панфилов, наоборот, посоветовал: «Не будь тучным!» Значит, в мае 1966 года газета уже обзавелась новым редактором: вместо Ерёмина, переведённого на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ, был назначен Панфилов – секретарь Верх-Исетского райкома комсомола, кандидат юридических наук.

Работа журналиста не состоит сплошь из творчества. Через газету проходило немало формальных материалов – отчётов с комсомольских конференций, репортажей с первомайских и ноябрьских демонстраций и тому подобных текстов. Чтобы ваять их, достаточно было освоить несколько схем и наработать запас подходящих лексических оборотов. Досаждали поступавшие по телетайпу тассовки, предназначенные для обязательной публикации, – сообщения и отчёты ТАСС о важных политических событиях. Иногда их приходилось ждать до позднего вечера, что не доставляло удовольствия дежурному редактору. В следующем номере надлежало давать отклики уральцев на очередное партийное решение. Подборки содержали обещания «ответить на призыв партии новыми успехами». «Откликались», конечно, сами сотрудники газеты, получив по телефону согласие какого-нибудь активиста на мнимое авторство.

Оригинальное поздравление от Миши Бурзалова

Размышляя об этой стороне нашей газетной работы, я однажды подумал, что у прежней обязаловки было определённое сходство с теперешними рекламными вставками и заказными материалами. То и другое – дань, приносимая журналистами господствующей системе, ритуал лояльности и одновременно условие жизнеспособности газеты.

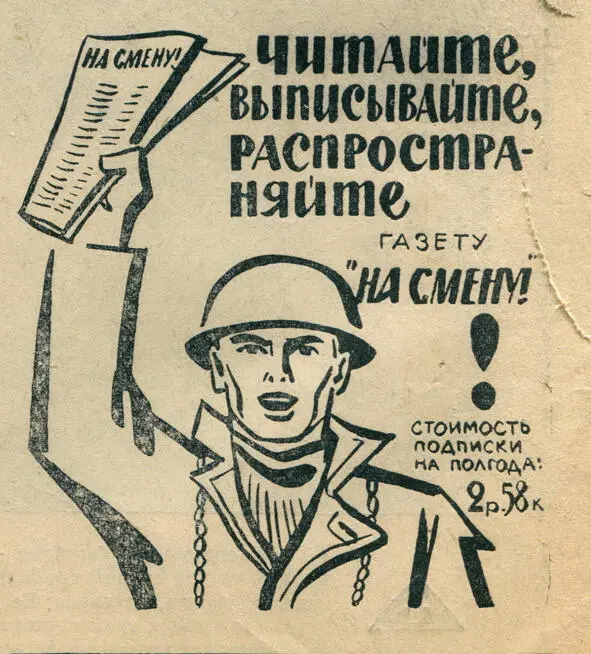

Бывало, выслушав на планёрке заявки в очередной номер, ответственный секретарь обводил взглядом заведующих отделами и произносил с укоризной: «Всё это, конечно, хорошо и нужно, а читать-то что будут?» Думаю, что 90-тысячный тираж «НС» в шестидесятые годы, – свидетельство того, что в газете было что читать.

У меня нет сведений об экономической эффективности нашего двухкопеечного издания. Редакция в ту пору занималась только своим прямым делом – делала интересную газету, пользующуюся спросом, а материально-технические, производственные и финансовые вопросы находились в ведении издательства «Уральский рабочий». Надо полагать, что «НС» приносила неплохие деньги в бюджет издательства, следствием чего был тот факт, что сотрудники редакции отмечали новоселье почти в каждом построенном издательском доме. (Я получил первое в жизни собственное жильё – комнату в пятиэтажке по улице Пальмиро Тольятти – всего через три месяца после зачисления в штат, будучи ещё студентом; впоследствии мы переехали в двухкомнатную квартиру в том же доме.)

Скромная реклама, скромная цена…

Человек созидающий

Всем известно, что Урал – опорный край державы, / её добытчик и кузнец . Строки из поэмы Александра Твардовского «За далью – даль» постоянно цитировали в свердловских газетах, но они всегда звучали свежо, потому что были точны. Сотни славных предприятий воплощали собой индустриальную мощь области. Возводились новые заводы и фабрики, росли города, по густой железнодорожной сети сновали поезда, рудники и шахты выдавали на-гора неисчислимые богатства недр («вся таблица Менделеева»). И повсюду трудились молодые рабочие, инженеры, учёные, конструкторы новой техники, достойные стать героями наших очерков и репортажей.

За четыре года работы в «На смену!» мне удалось немало поездить по промышленным центрам, большим и малым предприятиям и стройкам Среднего Урала. Командировки давали возможность прервать однообразное течение редакционной жизни (планёрки, сбор информации по телефону, обработка материалов авторов, вычитка гранок, дежурства по номеру) и побывать в незнакомых местах, занести в блокнот новые впечатления. Моя рабочая территория, постепенно расширяясь, охватила Свердловск, Нижний Тагил, Асбест, Реж, Нижние Серги, Михайловск, Арти, Ревду, Первоуральск, Каменск-Уральский, Невьянск, Краснотурьинск, Карпинск, Камышлов, Гари, Североуральск…

Часто бывал в Нижнем Тагиле. Приезжаешь на электричке рано утром, чтобы не терять световой день: холодно, снег под ногами скрипит, кутаешься в воротник, ожидая трамвай, а увидишь пухлые дымы металлургического комбината, поднимающиеся в морозном воздухе, – и чувствуешь себя как будто бодрее. И хотя понимаешь, что жить и работать рядом с этими дымами – совсем не то, что наблюдать их издалека, всё равно думаешь: «А ведь здо́рово, что есть у нас такой громадный комбинат, что мы сами построили мощные доменные и мартеновские печи и продолжаем их строить и совершенствовать!»

В Нижнем Тагиле обаяние уральской старины, с былями горы Высокой, рассказами о промышленниках Демидовых и строителях «сухопутного парохода» Черепановых, переплеталось с памятью о первых пятилетках и о войне. Танк «Т-34» на высоком постаменте у проходной Уралвагонзавода напоминал о военном прошлом, но одновременно олицетворял и сегодняшний день предприятия. Все знали, хотя и не говорили вслух, что основная продукция завода – вовсе не грузовые вагоны, а танки, именуемые «машинами» или «изделиями». Разумеется, я писал о тех, кто строил вагоны. А спустя несколько лет побывал в одном из секретных корпусов УВЗ и был потрясён зрелищем танкового конвейера с десятками могучих, технически совершенных бронированных машин, одновременно собираемых и оснащаемых сотней рабочих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: