Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории

- Название:«Вокруг света» и другие истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005633323

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории краткое содержание

«Вокруг света» и другие истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

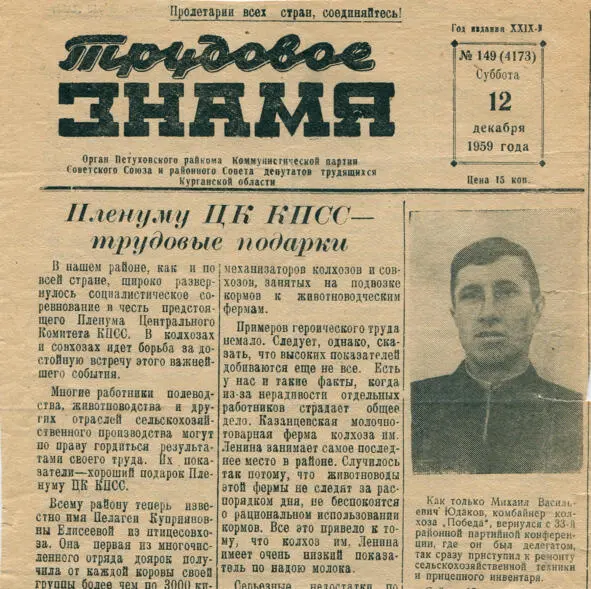

«Трудовое знамя» зовёт…

Лично я никаких указаний о чём и как писать от партийных работников не получал.

Незримое присутствие райкома партии за спиной открывало сотруднику «Трудового знамени» многие двери, придавало уверенность, особенно при подготовке критических материалов. С другой стороны, бдительный партийный взгляд не давал расслабляться. Ощущение этого взгляда останавливало чересчур разогнавшуюся мысль, не давало ей выйти за пределы установленных границ. А зазор между территорией обязательного и территорией разрешённого был невелик.

Представления властей предержащих о работе журналиста были довольно просты. Выступая перед участниками учредительного съезда Союза журналистов СССР в 1959 году, партийный лидер Н. С. Хрущёв заявил, что журналисты – не просто верные помощники, но подручные партии. Вот как он пояснил своё сравнение:

Почему подручные? Потому что вы действительно всегда у партии под рукой. Как только какое-нибудь решение надо разъяснить и осуществить, мы обращаемся к вам, и вы, как самый верный приводной ремень, берёте решение партии и несёте его в самую гущу нашего народа. *

Делегаты (цвет отечественной журналистики!), которых Хрущёв назвал подручными и одновременно приводным ремнём, встретили столь малопочтенные сравнения продолжительными аплодисментами и охотно использовали их впоследствии в праздничных статьях, приуроченных к Дню печати.

Признаюсь, я видел больше смысла в определении, найденном в сборнике «Ленин о печати». В усечённом виде оно звучит так: «Мы должны делать постоянное дело публицистов – писать историю современности». Столкновение двух противоположных по смыслу понятий – история и современность – высекало искру истины, приоткрывало суть повседневной работы журналиста. И правда, размышлял я, сегодняшний день уже завтра станет вчерашним, и то, как его прожил наш район, газетчик опишет для истории. Это соображение поддерживало моё честолюбие и ощущение избранности, особой миссии журналиста в мире, населённом обычными людьми.

Печатное слово в глазах провинциального читателя обладало внушительным весом, хотя все понимали, что газета всегда приукрашивает и привирает, а критика имеет дозволенные пределы. Публичная похвала надолго запоминалась («Меня даже в газете отметили»). И наоборот: продёрнуть какого-нибудь чинушу, выпивоху или бракодела, да ещё острым словцом, означало ославить его на весь район, сделать мишенью для шуток и подначек. Нередко герой критической статьи или фельетона присылал в редакцию обширное послание под заголовком «Опровержение», в таком случае на него приходилось аргументированно отвечать.

Замечу, что сотрудник районной газеты по сравнению с заезжим корреспондентом находится в более уязвимом положении: он может встретить героя своего опуса где угодно – на улице, в бане, кинотеатре, магазине. И если ты насочинял небылиц, перепутал факты, возвёл напраслину, то рискуешь, помимо официальной жалобы, получить скандал в публичном месте. Со мной, правда, такого не бывало, хотя грех лёгкого вранья во имя высшей правды, что и говорить, случался.

Самым крупным промышленным предприятием в Петухово – градообразующим, как говорят сейчас, был завод железнодорожного оборудования (литейно-механический), где работало в лучшие годы около трёх тысяч горожан. Мне нравилось заходить в его шумные цеха, наблюдать за слаженными действиями рабочих. Познакомился со специалистами заводских служб, начальниками цехов, освоил производственную и экономическую терминологию. Писал о передовиках и рационализаторах производства, о внедрении новой техники и освоении новой продукции. Со временем отважился и на критические материалы.

В поисках стиля я пытался освежить унылое однообразие своих публикаций: уснащал их лирическими зачинами, высказываниями известных людей или метафорическими концовками. Искусственные украшения, даже если они и не выбрасывались редактором, первыми попадали под сокращение, когда заметка не укладывалась в отведённую ей на полосе площадь, волоча за собою хвост . Хвост надлежало рубить или втягивать , потому что, как говаривал Буров, газета не резиновая. С тех пор я твёрдо усвоил, что текстов, которые невозможно сократить, не существует в принципе; мой вывод подтверждает и мировая практика дайджестирования и адаптирования чего угодно, вплоть до Библии.

Свои публикации я посылал на факультет в качестве курсовых работ по теории и практике печати; они возвращались с отзывом преподавателя, краткими комментариями и вопросительными знаками по тексту. Цитировать свои заметки и репортажи не решаюсь. Разве что приведу характерные образчики газетной лексики тех лет: встали на предпраздничную вахту, принято развёрнутое постановление, живые родники инициативы, трудовые подарки Первомаю, конкретные меры по устранению недостатков, распространение передового опыта . Использование в газете так называемых штампов считалось проявлением дурного вкуса, я старался их избегать, однако текучка неумолимо подсказывала привычные словесные обороты для описания привычных сюжетов.

Сейчас-то я понимаю, что штампы играют и позитивную роль – служат метками стабильности бытия. Скользя взглядом по знакомым словосочетаниям, читатель убеждается, что общественно-политическая система функционирует без помех. Как только в 90-е годы она сломалась, журналисты отправили прежний словесный инвентарь в утиль и принялись усердно накапливать лексикон новой эпохи, щедро обогащая его англицизмами. Так появились оптимизация, креативный менеджер, пиарить, вызовы времени, пиратский контент, коррупционная составляющая, харизма, гламур, дресс-код, высшие эшелоны власти, утрата идентичности, правящая элита, шопинг, секс-символ, рубить бабло, в тренде, в формате, в шоке, в шоколаде…

Время от времени слышатся призывы ревнителей чистоты русского языка чуть ли не к государственному противодействию иноязычным заимствованиям, вытесняющим из употребления русские эквиваленты. Подобные проекты возникали у нас на протяжении двух последних веков. Создавались комиссии и комитеты, разыгрывались баталии на страницах журналов и газет, изобретались «исконно русские» слова, из которых лишь немногие прижились. Писатель Николай Лесков вводил в свои тексты выразительные новообразования: гувернянька, мелкоскоп, клеветон, студинг, нимфозория, но то были всего лишь остроумные художественно-лингвистические эксперименты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: