Свен Андерс Хедин - В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие в 1893–1897 годах

- Название:В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие в 1893–1897 годах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-91678-037-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Свен Андерс Хедин - В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие в 1893–1897 годах краткое содержание

Свен Андерс Хедин (Гедин) (1865–1952) — знаменитый шведский путешественник, географ, журналист, писатель, график, общественный деятель, самый известный швед, о чьем существовании забыли после Второй мировой войны. Совершил ряд выдающихся экспедиций в Тибет, Китай и Среднюю Азию, первым описал многие исторические памятники и ландшафты, устранил на карте мира десятки «белых пятен» и вообще был первым европейцем в этих местах. Среди исследователей Азии его имя стоит рядом с именем Николая Пржевальского.

Книга рассказывает о полном опасностей и приключений путешествии Свена Хедина в 1893–1897 гг. по Памиру, Тибетскому нагорью и среднеазиатским пустыням.

В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие в 1893–1897 годах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около слияния рек расположено селение Большой Бельдир, где река Ичиз известна под названием Бельдир-дарьи; а Тагдумбаш-дарья зовется в долине, которую прорывает, Шинди, и по причине отвесных скалистых берегов переход через нее здесь невозможен. Бельдир находится, таким образом, как бы в тупике.

Значительная абсолютная высота местности и суровая природа заставляют большинство здешних таджиков вести образ жизни, сходный с жизнью киргизов; таджики также владеют большими стадами овец, коз, яков, лошадей и ослов. Часть населения живет в юртах и палатках, часть, главным образом земледельцы, в саклях из высушенной на солнце глины и камней, с плоскими деревянными кровлями. Сами таджики арийского племени и говорят по-персидски; жилища их также немало напоминают персидские; некоторые сакли имеют балконы.

Таджики пекли чудесный хлеб; несколько молодых девушек явились ко мне в палатку без покрывал и принесли мне хлеба, за что получили куски материи из Кашгара.

20 сентября снег шел до 11 часов. Выступив в путь, мы обрели двух спутниц, молодых женщин, ехавших верхом на яках в долину за топливом. Обе были превеселые и прехорошенькие, с черными волосами, густыми резко очерченными бровями, тонкими чертами лица и большими, живыми цыганскими глазами. Они самым непринужденным образом, как будто оно так и следовало, помогали нам подгонять наших вьючных животных, покрикивая своими звонкими серебристыми голосами так, что эхо отдавалось в горах. Тонкое тряпье обвивалось вокруг их стана, а смуглые шея и грудь не были ничем прикрыты от обильно падавшего снега.

Несколько подальше долина сузилась и сделалась труднопроходимой, напоминая овраг, усеянный глыбами, между которыми извивался и журчал прозрачный и холодный ручеек. Через него то и дело приходилось переезжать, причем часто грозила опасность принять холодную ванну. В небольших расширениях долины виднелись березовые рощицы. Одна из них называлась Тирсек. По словам наших проводников, роща дальше внизу прерывалась, и нам, если мы хотели развести на ночь хороший костер, следовало остановиться здесь. Палатку разбили под плакучими березками с уже пожелтевшей листвой.

Привал вышел необычайно приятным. Жаль только, что небо было все в облаках и густой туман заволок вершины гор. Женщины и проводники наши набрали хворосту, который нагрузили на яков, и повернули обратно домой.

Перевал Арпа-таля, через который нам предстояло перейти через несколько дней, представляет демаркационную линию религий. К востоку обитают сунниты, а к западу шииты. Обе мусульманские секты живут здесь, однако, дружно, ничуть не враждуя, как, например, турки и персы. Здешние шииты и сунниты даже роднятся между собой. В настоящее время таджики несут только натуральную повинность, доставляя китайцам топливо и съестные припасы, но во времена Якуб-бека налоги были довольно чувствительны, на что, впрочем, жители не роптали, так как он был мусульманин.

22 сентября мы миновали по пути восемь селений, состоявших всего из нескольких дворов и окруженных поля-ми и садами, где росли грецкие орехи, абрикосы, яблоки, дыни и проч. Запах только что сжатых хлебов казался нам особенно приятным после нашего путешествия по бесплодным нагорьям. Яков здесь не держат, верблюдов тоже; видны только коровы, ослы, лошади, овцы и козы. Самое красивое из селений — Тонг; плодовые сады и живописные сакли его красиво выделяются на фоне голых скалистых стен. Старши- на селения Гассан-бек, настоящий патриарх с виду, отличался большой оригинальностью и невероятной рассеянностью и то и дело вполголоса разговаривал с самим собой.

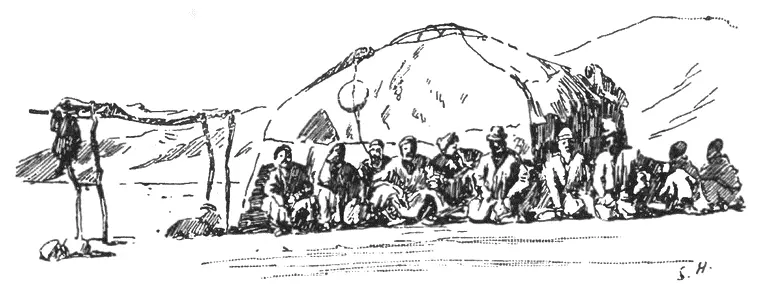

В следующем, находившемся неподалеку, селении Кандалакш мы сделали привал, расположившись на террасе дома местного мин-баши (тысяченачальника), где нас и посетили все именитые местные жители. Отсюда всего несколько километров расстояния до Яркенд-дарьи, которая около Тонга зовется попросту Дарьей (т.е. рекой) или Тонгнын-дарьязы (река Тонг). Наименование Раскема или Заравшана она принимает выше.

Надо было переправиться через эту реку, преграждавшую нам путь. На берегу нас ждали шесть сучи в просторных шароварах и с привязанным к груди толумом, т.е. надутым козьим бурдюком. Они приготовили плот, с виду внушавший мало доверия; это были обыкновенные носилки, под которые подвязали двенадцать надутых бурдюков. Лошадей развьючили. Сначала на плот погрузили ящики с провиантом. Одну из лошадей привязали за хвост к плоту, а один из «сучи» повел ее за повод вброд между круглыми отшлифованными каменьями, покрывавшими дно у берегов. Остальные «сучи» поддерживали равновесие плота на воде.

Лошадь скоро потеряла точку опоры под ногами и погрузилась в воду почти с головой. Тогда «сучи» обвил ее за шею правой рукой, а левой принялся грести по нужному направлению. Всю компанию подхватило течением, и они, гребя руками изо всех сил, быстро понеслись вниз по реке, забирая, однако, к противоположному берегу.

Как раз напротив нас, на правом берегу, высились отвесные скалы, о которые с яростью разбивались волны, но ниже по течению находилась маленькая защищенная бухточка. Сюда-то и держали «сучи» и наконец осторожно причалили к берегу.

После того как весь багаж в четыре приема был переправлен, пришла моя очередь. Я ожидал переправы с нетерпением и почти с таким же жутким чувством, с каким в детстве, бывало, собирался купаться, не умея еще плавать. Плот был очень неустойчив, колебался из стороны в сторону на надутых бурдюках, и там, где течение было особенно сильно, можно было с минуты на минуту ожидать, что он вот-вот перекувырнется. Оно так и случилось бы, не поддерживай его со всех сторон «сучи».

Я предпочел обойтись без лошади, и «сучи» подхватили плот-носилки за палки со всех четырех концов. В следующую минуту течение понесло нас вниз по реке. С непривычки кружилась голова; скалы противоположного берега как будто бежали мимо вверх по течению, панорама беспрестанно менялась, словно я смотрел из окна курьерского поезда. «Сучи» изо всех сил работали и руками и ногами, чтобы выбраться из течения, и наконец мы попали в сравнительно спокойные воды бухты и пристали к берегу.

При обратной переправе с плотом на левый берег «сучи» удалось пристать к берегу только гораздо ниже места переправы, и пришлось вести туда плот по воде с помощью лошади, которая шла по берегу. Остальные лошади переправились вплавь с помощью «сучи».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: