Алексей Исаев - Приграничное сражение 1941. Первая битва Великой Отечественной

- Название:Приграничное сражение 1941. Первая битва Великой Отечественной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00155-129-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Приграничное сражение 1941. Первая битва Великой Отечественной краткое содержание

Приграничное сражение 1941. Первая битва Великой Отечественной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможность затыкать дыры пехотой позволила немцам сглаживать свои промахи. Например, разгром части сил 8-го механизированного корпуса под Бродами 28–29 июня, после прорыва группы Попеля под Дубно был осуществлен наступлением пехотных дивизий. Перехват трассы снабжения передовых подразделений XXXXVIII танкового корпуса ударом на Дубно опять же был предотвращен пехотным соединением – 111-й пехотной дивизией. Последняя приняла на себя град ударов танков группы Попеля. Пехота достаточно оперативно заполняла пространство на флангах (особенно южном) 1-й танковой группы, что позволяло безостановочно двигаться вперед, подминая ситуацию под себя.

Напротив, советское командование было практически полностью лишено возможности парировать кризисы силами стрелковых дивизий. Будучи разорванными на несколько эшелонов ввиду упреждения в развертывании, советские стрелковые дивизии не имели возможности оказаться в нужное время в нужном месте. Соответственно, вместо них пришлось вводить танковые и моторизованные дивизии мехкорпусов. Сугубо «пехотная» задача сдерживания 17-й армии на подступах к Львову досталась 4-му мехкорпусу. 15-й мехкорпус на протяжении нескольких дней решал точно такую же «пехотную» задачу, обороняясь на загнутом фланге 6-й армии под Радзеховом. Заменить его стрелковыми дивизиями у командования фронта возможностей не было. В итоге всех этих событий советские танки разменивались не на танки противника, а были вынуждены компенсировать нехватку стрелковых дивизий в армиях прикрытия.

Разумеется, противостоянием танков и пехоты такое многообразное явление как недельное сражение крупных масс танков не ограничивалось. Вооруженные танками дивизии противников неизбежно сталкивались на поле боя. Победителя в этих поединках определял комплекс факторов, но в первую очередь – организационная структура танковых сил сторон. И здесь Вермахт противопоставлял танкам РККА пехоту и артиллерию, но на этот раз моторизованную. Это позволяло перемалывать крупные массы легких танков и парировать удары Т-34 и КВ.

Тем не менее мехкорпусам Юго-Западного фронта удалось пусть временно, но вытеснить моторизованные корпуса группы Клейста с обеих «панцерштрассе» и тем самым существенно снизить темп ее наступления. Результативные контратаки мехкорпусов также спасли от разгрома и окружения большую часть 6-й армии. Ставившаяся в приказах на контрудары задача окружения и разгрома ударной группировки немцев теми силами и средствами, которые имелись в распоряжении штаба Юго-Западного фронта, представляется не решаемой даже при идеальном выполнении его директив. Мехкорпуса при благоприятном стечении обстоятельств могли перехватить коммуникации III и XXXXVIII моторизованных корпусов, но вряд ли смогли бы их удержать под натиском пехотных дивизий 6-й армии.

Вместе с тем совершенно бессмысленно отрицать наличие ошибок командования Юго-Западного фронта. Оставление 4-го механизированного корпуса в подчинении командарма-6 Музыченко ограничило его использование в боях под Бродами и Дубно. Энергичный удар 23 июня по Радзехову мог если не привести к разгрому 11-й танковой дивизии, то существенно усложнить условия наступления XXXXVIII моторизованного корпуса. При этом жидкий фронт 6-й армии мог быть поддержан рокируемым из 26-й армии 8-м мехкорпусом. Передача последнего под командование Музыченко также была излишней и привела к лишнему крюку в маршах корпуса Рябышева. Метания со «стоп-приказом» 26–27 июня также нельзя записать в плюс Кирпоносу и Пуркаеву.

Немало вопросов вызывает медленная «раскачка» ВВС фронта. Составив достаточно четкую картину обстановки 22 июня в 16.00–17.00, фронтовое командование ставит четкие и заслуживающие всяческого одобрения задачи мехкорпусам. Но вместе с тем авиация фронта в оставшиеся вечерние часы 22 июня фактически бездельничает. Задачу летчикам Е.С. Птухин ставит только поздно вечером 22 июня (вероятно, по указке Г. К. Жукова). Соответственно, 23 июня ВВС Юго-Западного фронта еще работали не в полную силу. Энергичные удары с воздуха могли существенно снизить темпы продвижения 11-й танковой дивизии и обеспечить выход «глубинных» соединений на рубеж Иквы и Стыри до прорыва на этот рубеж противника. То есть к моменту выхода 11-й танковой дивизии к Млынову и Дубно они были бы прочно заняты 228-й стрелковой дивизией.

Усеянная разбитой техникой дорога отступления. На переднем плане Т-28, позади него грузовики и плавающий танк Т-38

Однако у всех этих рассуждений имеется существенный изъян: ошибки делали не только советские командиры и командующие, но и противник. Ошибок, допущенных командованием группы армий «Юг», тоже предостаточно. Начать можно с задержки с выходом на исходные позиции танковых дивизий III и XXXXVIII моторизованных корпусов 22 июня. Они были введены только во второй половине дня 22 июня и уже не успевали прорваться достаточно глубоко в первый день войны. Также совершенно непростительным выглядит пропуск удара группы Попеля на Дубно, в результате которого центральная «панцерштрассе» была на несколько суток перехвачена. Освободить ее удалось с большим трудом за счет вышеупомянутого изобилия пехотных дивизий.

Ошибки одной стороны в какой-то степени уравновешиваются ошибками другой. Какой результат имела бы битва по «безошибочному» (для обоих противников) варианту, можно только гадать. В любом случае если относительно противодействия танковым дивизиям противника просматриваются некие варианты, то что делать с массой немецкой пехоты – совершенно неочевидно. Пехотные дивизии, словно стадо буйволов, затоптали бы любые начинания механизированных корпусов.

Когда считать мы стали паны…

Одним из основных показателей любого сражения являются понесенные сторонами потери. При всей неоднозначности и сложности в интерпретации этого показателя, данные сторон о потерях безусловно требуют рассмотрения. Даже в изначально невыгодной ситуации, в которой оказался Киевский особый, его части и соединения наносили удары противнику, причем в ряде случаев весьма чувствительные.

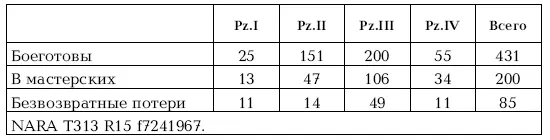

Согласно сохранившимся документам, на 5 июля 1941 г. состояние танкового парка 1-й танковой группы характеризовалось следующими цифрами (см. таблицу).

Состояние танкового парка 1-й танковой группы на 5 июля 1941 г.

Как мы видим, в строю после Приграничного сражения осталось около 60 % боевых машин 1-й танковой группы. При этом нужно учитывать, что некоторые из подбитых в период с 22 июня до начала июля 1941 г. танков уже успели отремонтировать. Безвозвратные потери были сравнительно невелики – около 10 % общей численности. Однако на немцев работало продвижение линии фронта на восток. Те танки, которые числились в мастерских, были вне опасности. Им не угрожал захват наступающими советскими частями, как это часто бывало в 1943–1945 гг. и даже в 1942 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Исаев - Берлин 45-го [Сражение в логове зверя] [litres]](/books/1074027/aleksej-isaev-berlin-45.webp)