Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Название:Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-082579-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Восьмой том проекта «История Российского государства» можно было бы назвать «Зигзаги», потому что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

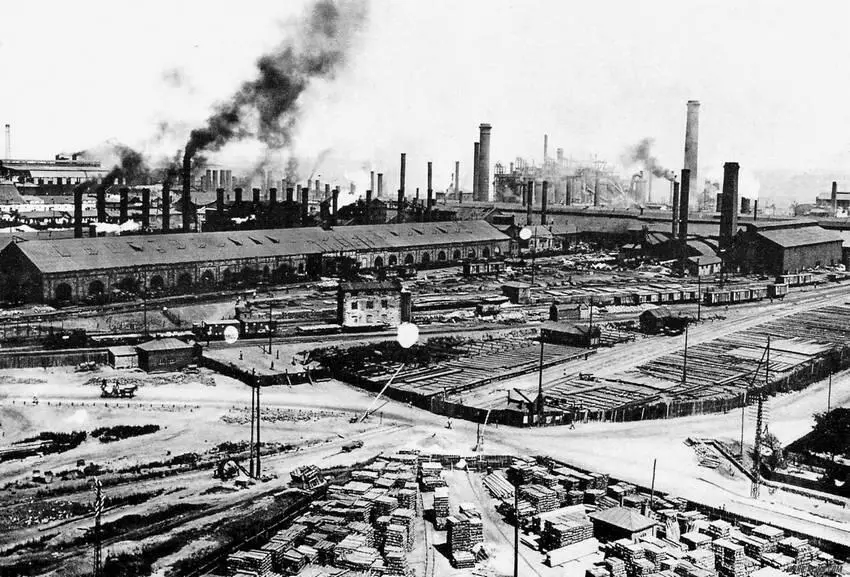

Самым известным деятелем российской металлургии был англичанин, вернее уэльсец, Джон Хьюз, которого русские называли «Юз». Этот изобретатель-самоучка, едва знавший грамоту, разбогател на патентах по бронированию кораблей — флоты всех стран в ту эпоху переходили с деревянных кораблей на стальные. Нуждался в собственном производстве брони и русский флот.

Юз получил большой заказ из Кронштадта и начал строить металлургический комплекс с нуля. Купил землю поближе к месторождениям угля — в Екатеринославской губернии. В 1869 году на восьми кораблях доставил из Англии необходимое оборудование, специалистов, квалифицированных рабочих. За короткий срок организовал весь производственный цикл, с угледобычи до выплавки металла, но стал производить не броню (конъюнктура рынка изменилась), а железнодорожные рельсы, на которые был огромный спрос. Заодно построил город Юзовку (нынешний Донецк). После смерти Юза дело продолжили и расширили его сыновья.

Юзовка. Фотография

Ричард Пайпс пишет, что русский индустриальный бум в значительной степени был «следствием пересадки в нее западных капиталов, техники и, главное, западных организаторов индустрии». Это верно применительно к тяжелой индустрии, в организации которой у иностранных менеджеров имелось гораздо больше опыта. Легкую промышленность русские капиталисты развивали сами, используя в основном собственные средства.

Массовое привлечение западных инвесторов имело и обратную сторону. Оно плохо вязалось с заявленной официальной линией на национальную самодостаточность. В результате промышленного скачка доля иностранного участия в российских компаниях стала чересчур высокой, накрепко привязав национальную экономику к колебаниям и кризисам глобальной капиталистической системы. Треть всей промышленности и половина банковского капитала самодержавной империи принадлежала «людям нерусским», что было очень не по душе Победоносцеву. «Масса иностранных имуществ в России — это великое зло, грозящее бедою», — предостерегал Константин Петрович государя, но тот в вопросах экономических больше прислушивался к «системным либералам».

Несмотря на прорыв в индустриальном развитии Россия все равно продолжала оставаться в первую очередь страной аграрной. Ее благополучие больше всего зависело от сельского хозяйства.

Здесь тоже начались большие перемены, и не столько даже с отменой крепостничества — шагом скорее декларативным, — сколько с упразднением в начале восьмидесятых «временной обязанности», оброка. Теперь у многих крестьян (чему способствовала еще и ссудная деятельность Крестьянского банка) появилась возможность хозяйствовать не так, как прежде. В девяностые годы складывается система, при которой основную часть зерна (до 85 %) производят на своих наделах крестьяне, а главным экспортным поставщиком являются помещики, поскольку весь их хлеб шел на продажу. В самых богатых, черноземных областях больше половины угодий по-прежнему принадлежали дворянам. Тем из них, кто сумел приспособиться к новым условиям существования, пришлось модернизировать производство: обзавестись сельскохозяйственными машинами, освоить агротехнику, научиться использованию наемного труда. Наиболее трудоспособные и оборотистые крестьяне тоже начали создавать большие хозяйства, подчас не менее технологичные. Новый зарождающийся класс фермеров в деревне получил неприязненное название «кулаки». Беднякам не нравилось, что их вчерашние соседи богатеют и что приходится на них батрачить (хотя, в отличие от крепостного труда «кулаки» никого насильно работать не заставляли).

Продажа излишков зерна, а также заведенная Вышнеградским система «урожайного» сбора налогов способствовали укреплению товарно-денежных отношений на селе — там, где прежде господствовало натуральное хозяйство.

В России происходила настоящая «зерновая лихорадка»: все старались произвести и продать как можно больше зерна. Отчасти это достигалось за счет использования более современного инвентаря и перехода с традиционного трехполья на четырехполье, спасавшее землю от истощения, но главным методом было постоянное расширение посевных площадей. Урожайность оставалась низкой: шесть-семь центнеров на гектар. В европейских фермерских хозяйствах она могла составлять и тридцать. Однако благодаря распашке новых земель общий объем увеличился почти вдвое. Россия стала производить 60 процентов мировой ржи и 20 процентов пшеницы (ее выращивали менее охотно, ибо она чувствительнее к холодам и требует больше работы).

Удар по сельскому хозяйству страны, фактически монокультурному, зерновому, нанесло мировое падение цен, произошедшее из-за массового ввоза в Европу дешевого американского хлеба. Развитие и удешевление морского транспорта открыло заокеанскому зерну доступ к рынкам Старого Света.

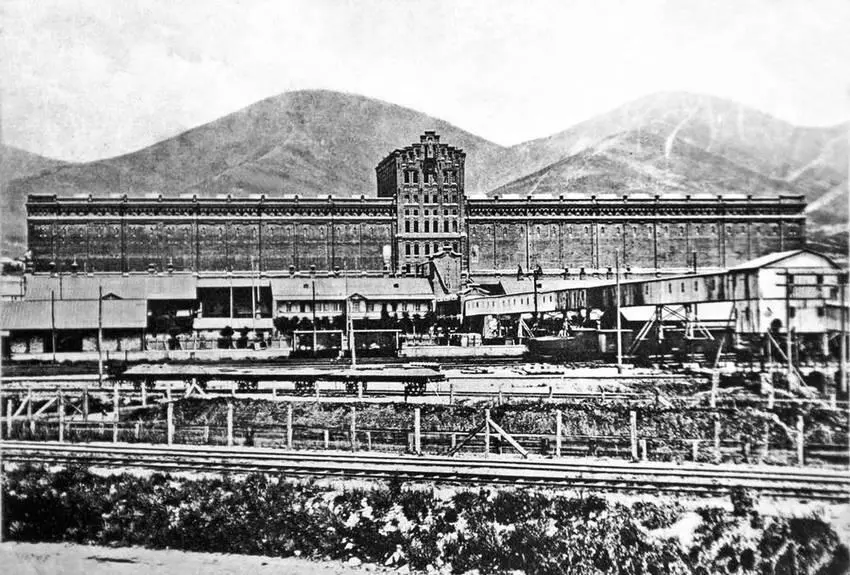

Зерновой элеватор в Новороссийске. Фотография

Но нет худа без добра. Российским хозяйствам пришлось диверсифицировать производство. В богатых сочными травами северных областях начало развиваться скотоводство и мясомолочное производство. Стали выращивать и продавать на эскпорт много льна. Очень выросли сборы сахарной свеклы.

Неурожаи зерна случались и после 1891 года, но больших голодовок вплоть до революции уже не будет. Сельское хозяйство России приспособилось к новому, рыночному существованию.

Товарные отношения в аграрном и промышленном секторе не могли бы развиваться так успешно, если бы государство не прилагало усилий для строительства коммуникаций, в особенности железнодорожных. Прокладывали, конечно, и шоссейные трассы, но менее активно. Обычные дороги, в отличие от железных, использовались бесплатно и прямой прибыли не приносили, а поддерживать их в исправном состоянии при российском климате было трудно. Россия пошла по американскому пути: вложилась в рельсы. Проехать из пункта А в пункт Б на лошадях было долго, трудно и дорого, на поезде — быстрее, удобнее, а главное дешевле. Доставка товаров и грузов гужевым транспортом обходилась в пять, шесть, а то и в семь раз дороже. Не говоря уж о медленности, которая при огромных российских дистанциях часто делала дальнюю торговлю просто невозможной.

К концу царствования Александра II в стране работало примерно 20 тысяч километров железных дорог, построенных за сорок с лишним лет. В следующее десятилетие, благодаря государственному инвестированию, сеть увеличилась более чем в полтора раза. В среднем ежегодно прокладывали две с половиной тысячи километров путей. К концу века железнодорожное сообщение свяжет не только все европейские губернии, но дотянется и до Закавказья, откуда повезут нефть, и до Средней Азии, поставщика хлопка для текстильных фабрик. Более двух третей грузооборота теперь будет приходиться на рельсовый транспорт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: