Владимир Видеманн - Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты

- Название:Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-386-12448-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Видеманн - Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты краткое содержание

Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хайдар-ака сообщил, что его люди, Сергей [193] Сергей Жигалкин – московский писатель и переводчик, издатель философской и традиционалистской литературы

и Наташа [194] Наталья Жигалкина – супруга Сергея Жигалкина, московская художница-гобеленщица.

, тоже должны буквально на днях отправиться в один из горных массивов Таджикистана. Сам же он никак не мог решить, ехать ему за компанию или нет.

— Хайдар-ака, — уговаривал я, — брось все, езжай в Азию. Читая книжки, императором не станешь!

Но Хайдар был в тот момент захвачен «Ориентацией», и его интеллектуальная воля ориентировалась на северо-запад. Ну а мы с Ниной сели в поезд Москва — Душанбе, купили на дорогу мороженого и поехали на юго-восток.

Из транзитных впечатлений на этот раз почему-то запомнились руины монастыря в чистом поле где-то под Рязанью. Остов распавшегося комплекса напоминал некую гигантскую окаменелую рептилию. А ночью над тянущимся вдоль полотна лесом взошла, словно иррегулярная планета, белая в свете юпитеров статуя Родины-матери на Мамаевом кургане. Циклопические размеры этого сооружения впечатляют: даже мизинец ноги колосса выше человеческого роста. Глядя на статую «Родины-матери» даже из окна проходящего мимо поезда, можно ощутить высокий уровень психоделичности, заложенной в это произведение. Да и весь Мамаев курган как мемориальный комплекс, безусловно, завораживает и приводит в состояние, близкое к шаманскому прозрению.

Автор произведения скульптор Евгений Вучетич ушел на войну добровольцем, рядовым. В 1942 году получил контузию под Любанью, на Волховском фронте — одном из самых кровавых на Великой Отечественной. Через Волховский в том же году прошел и мой отец, тоже доброволец. А уже осенью сорок второго отец защищал Мамаев курган в составе 62-й армии, героям которой посвящена одна из мраморных плит сталинградского мемориала. В выписке к приказу о награждении медалью «За боевые заслуги» № 80297888 сообщалось: «Тов. Видеманн принимал участие в обороне гор. Ленинграда в составе 691 артиллерийского полка 237-й стрелковой дивизии, где был легко ранен. После излечения участвовал в освобождении гор. Сталинграда в составе 62-й армии и 14 ноября 1942 г. был контужен». В ноябре фронт практически подошел к Волге, за советскими частями оставалась лишь узкая полоса вдоль берега шириной несколько сот метров.

Железнодорожные пути шли через эпицентр боев. Когда мы пересекали по высотному мосту Волгу, я, глядя вниз на протекающие подо мной черные воды, постарался представить, как по ним сплавляли раненых. Связывали по два бревна, сверху клали человека и пускали вниз по течению. Плывущие должны были пересечь линию фронта и немецкие позиции, а дальше их уже могли выловить свои. Могли — но чисто теоретически. Плоты с ранеными плыли под обстрелами, бомбежками, составляя часть общего хода величайшей битвы в истории человечества. Выловили далеко не всех. Многих снесло дальше вниз, в Каспийское море. Одним из спасенных был мой отец. Его, защищавшего последний форпост Красной армии на правом берегу Волги, контузило за пять дней до начала широкомасштабной наступательной операции советских войск под кодовым названием «Уран».

Из воспоминаний Йокси: «„Получи, фашист, гранату!“ — говаривал Вольдемар Видеманн, отец писателя Видеманна В. В. (Кест). При этом отец писателя имел обыкновение бросать в собеседника пустую бутылку… Почти никогда не промахивался бывший комиссар БИБа (батальон истребителей бандитов). Этот бросок означал, что т. Видеманн отключился от действительности и на данный момент его и первое, и второе „я“ на переднем крае держат оборону под вражеским огнем, короче: здравствуй, „белочка“, вызывайте скорую… Мы с ним попадали в одно отделение раза три почти день в день. Меня привозили на „воронке“ ПМГ, его — на „рафике“ с красным крестом. На третий день мы встречались на лестничной площадке у пепельницы, и начинались длинные зимние рассказы о войне.

Сам Кест вряд ли слышал то, что поведал мне его отец, к примеру, о Сталинграде.

Однажды к ним в окоп генерал-майор с инспекцией пожаловал. Все ходил, принюхивался, присматривался, а дело к обеду близилось… Подвезли кухню. Бойцы кашу горячую получают: в котелок половник — плюх! — и в сторону, чтоб без суеты. Да котелок-то „люминевый“ — держать в руках горячо, а на снег поставишь, в полминуты остывает. Прошел генерал по окопу, посмотрел, как бойцы мучаются, да возле младшего лейтенанта Видеманна и остановился.

— Как лейтенантика зовут? — справился он у командира.

— Вольдемар Видеманн, товарищ генерал-майор! — вытянулся в струнку и вспотел на морозе полкан.

„Генерал-инспектор показал на меня, — отец писателя глубоко затянулся „беломором“, — и говорит:

— Товарищи бойцы! Посмотрите! Вот вы либо обжигаетесь, либо кушаете холодную кашу, а младший лейтенант Владимир Виданов… вы только посмотрите! Как по-суворовски он вышел из положения!.. Он подвесил свой котелок на крючок и потребляет пищу согласно уставу: горячей.

Весь офицерский состав, сгуртовавшийся возле генерала, грохнул хохотом (ну пронесло!). А генерал, довольный своей шуткой, раззадорился, спрашивает:

— А как вам, товарищ Виданов, в такую мерзлую землю крючок удалось вбить?

Земля действительно была как гранит.

— Да я, товарищ генерал-майор, и не вбивал ничего…

— А что же тогда из бруствера торчит? — еще улыбался инспектор.

— Ну я сбил снег с крючочка…

Генерал как увидел, весь согнулся и пошел по окопу блевать. Ребята потом его блевотину снегом засыпали“.

— А чё было-то, Вольдемар? Чё он стошнил-то? — поинтересовался я, опрокидывая мензурку „краснушки“ (однопроцентная настойка опиума профессора Краснушкина).

— Чё было, чё было… фриц там лежал. На морозе примерз маненько: в скульптуру обратился. Вот я ему на большой палец котелок-то и повесил…»

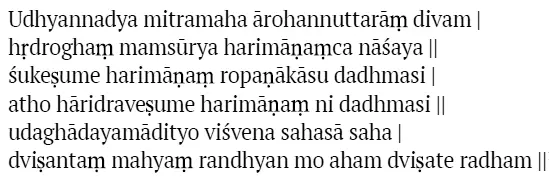

Рассвет мы уже встречали в казахстанской степи. Я наблюдал, как над розовой почвой восходит огненно-красный шар новорожденного солнца. Под впечатлением от этой картины я начал тихо напевать мантру из Ригведы, посвященную солнечному богу Сурье:

[195] «Поднимаясь сегодня, о богатый друзьями, восходя на высшее небо, исцели болезнь моего сердца, Сурья, забери от меня мою желтизну. Попугаям и скворцам позволь нам бросить мою желтизну или позволь нам превратить ее в деревья харитала. Со всей своей доблестью взошел ввысь тот Адитья, отдавая мне в руки моего врага, не дай мне стать его жертвой» (Ригведа, I. 50, 11–13. Перевод А. Игнатьева.)

.

А потом весь день из плоского степного пространства наплывали величественные каменные города мертвых, с полумесяцами и тюрбанами, резко контрастировавшие с юдолью живых, ютящихся в крытых соломой глиняных хижинах без окон или в каких-то стремных фанерных сарайчиках. Нищета населения в советском Казахстане превосходила даже российскую. Хотя, безусловно, и там существовали оазисы благополучия: столица Алма-Ата, курортная зона Медео, закрытый город Тюратам (Байконур). Но меня больше впечатляли места, где сохранялась идентичность отсталого, нищего Востока. Эта нищета кочевой степи постепенно гасла в необитаемой пустыне, за черными песками которой вставала новая цивилизация: сначала фрагментарно, в виде небольших зеленых оазисов в кольце барханов, затем уже в качестве систематически возделанного агрикультурного и просто культурного ландшафта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: