Марина Водянова - История плавающих средств. От плота до субмарины

- Название:История плавающих средств. От плота до субмарины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:978-5-227-09314-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Водянова - История плавающих средств. От плота до субмарины краткое содержание

В задачу этой увлекательной книги не входит изложение всей истории кораблестроения. Такой труд по силам лишь коллективу историков и уместится в многотомном издании. Ведь даже простое перечисление одних только названий типов судов, существовавших в разные времена и у разных народов, займет несколько страниц.

Автор кратко, интересно и познавательно рассказывает историю плавательных средств от плота до подводной лодки.

История плавающих средств. От плота до субмарины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

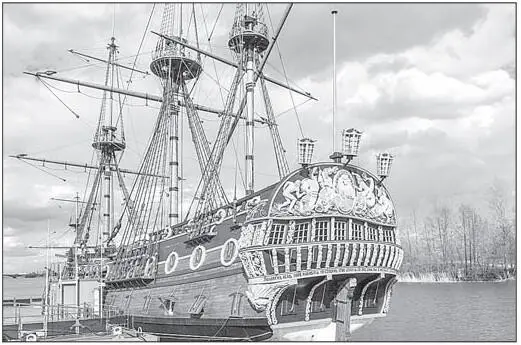

Историческая копия «Гото Предестинация» у Адмиралтейской площади в Воронеже, построен в 2011–2014 годах

Первым большим кораблем на воронежской верфи стал 58-пушечный «Гото Предестинация», построенный по чертежам, привезенным Петром из Англии и лично дополненным им. Декоративное убранство корабля также разработал сам царь. Постройкой корабля руководил вернувшийся к тому времени из Венеции корабельный мастер Федосей Скляев. Такое необычное название происходит от немецкого Gott и латинского praedestinatio, получается «Божье предвидение». В апреле 1700 года «Гото Предистинацию» торжественно спустили на воду. На мероприятии присутствовали царь со свитой и дипломатический корпус. Во время своей службы этот корабль входил в состав Азовского флота. После неудачного Прутского похода 1710–1713 годов и потери Азова корабль был продан Османской империи. В табели о рангах это судно относилось к IV рангу.

Корабль имел две батарейные палубы, его длина по конструктивной ватерлинии составляла 36 м, ширина – 9,5 м, глубина трюма – 2,9 м. Все пушки изготовили на заводах Н. Демидова. То есть корабль был полностью построен из российских деталей, тогда как многие предыдущие корабли царь закупал за границей, либо их привозили в разобранном виде и собирали в России. Современники дали кораблю очень высокую оценку.

Самый первый корабль санктпетербургского адмиралтейства – шняву «Надежда» заложили 5 июля 1706 года, и уже 28 октября она после торжественной церемонии вышла в Неву.

А первым крупным проектом стал 54-пушечный корабль «Полтава», который тоже спроектировал лично Петр. Судно спустили на воду в 1712 году. Корабль имел одну закрытую батарею, вооруженную 18-фунтовыми пушками. На верхней палубе стояли 12– и 3-фунтовые пушки. Длина корабля составляла 34,6 м, ширина 11,7 м, осадка 4,6 м. Кормовая резьба представляла собой аллегорическое изображение победы над шведами под Полтавой. Корабль находился в составе флота до 1724 года и принял участие в 6 военных кампаниях. Царь настолько любил это судно, что часто поднимал на нем свой флаг. У корабля были богато украшены корма и гакаборт. Прослужило судно более 20 лет, что для деревянного корпуса весьма неплохо. Когда оно совсем обветшало, его разобрали в Кронштадте, а в память о корабле остались гравюры и офорты голландского мастера Питера Пикарта.

Самым же большим судном петровского времени был 90-пушечный корабль «Лесное», спущенный в 1718 году. Назван он в честь победы при Лесной в 1708 году. Эту победу над шведами Петр назвал «матерью Полтавской победы».

К 1714 г. российский парусный флот насчитывал 16 линейных кораблей (42– и 74-пушечных) и 8 фрегатов и шняв (18– и 32-пушечных), а также галерный флот, в который входило 99 полугалер. Галерный флот действовал в финских шхерах, парусный – охранял Кронштадт.

Из 646 парусных и гребных кораблей и судов, построенных за все время для Балтийского флота, только 35 были приобретены за границей.

Во время Северной войны 1700–1721 годов шнявы в русском флоте были универсальными военными судами. Они использовались для ведения разведки, прикрытия на морских переходах гребных флотилий, охраны транспортных судов, участия в крейсерских операциях, захвата каперов и транспортных судов неприятеля.

Галеры Петр I успешно применял в боевых действиях против Швеции в Северной войне в шхерных районах Финского и Ботнического залива.

Скампавея (полугалера) – быстроходная легкая военно-гребная галера XVIII века. В русском флоте петровского времени использовалась для разведки, перевозки войск, высадки десанта и абордажного боя в шхерах, а также для буксировки парусных кораблей в штиль. Название ее переводится с итальянского «убегающая от опасности», «неуловимая». Это уменьшенная на 30–40 % венецианская галера.

Скампавеи имели длину 36,6—39,6 м, ширину 4,8–5,5 м и небольшую осадку. Могли быть одно– и двухмачтовыми, имели до 18 пар весел и могли вместить до 150 человек. Их вооружение составляли 3–6 12-фунтовых пушек и 16–20 басов (1—2-фунтовые фальконеты).

В России скампавеи строились только во времена правления императора Петра I с 1700 по 1725 г. Первая русская скампавея была построена для Балтийского флота на Олонецкой верфи в 1703 году, а всего их было построено около 300. Русские скампавеи были лучше приспособлены для действий в шхерах Финского залива, чем большие шведские корабли, что сыграло определенную роль в победе России над Швецией в Северной войне 1700–1721 годов.

27 июля (7 августа) 1714 года русский флот в составе 99 галер и полугалер под командованием генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина (авангардом командовал Петр I) одержал первую крупную морскую победу над шведами в Гангутском сражении, а 27 июля (7 августа) 1720 года 66 гребных судов под командованием генерала Михаила Михайловича Голицына одержали не менее славную победу у острова Гренгам.

Строились при Петре и другие типы кораблей: прамы, буера, флейты и др.

Петр I очень часто приглашал на службу английских мастеров. В апреле 1716 года на Адмиралтейской верфи в присутствии губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Меншикова был заложен корабль «Святой Андрей».

Главным мастером был назначен англичанин Р. Рамз. Однако в это время шла Северная война, и трудности военного времени сказались на качестве постройки, к тому же и строительство затягивалась. Потребность в боевых судах была сильной, и Петр I в феврале 1721 году приказал спустить корабль «Святой Андрей» на воду. Нева была во льду, поэтому на лед пригнали роту солдат с топорами и взрывчаткой. С огромными усилиями проделали длинную полынью, и спуск судна состоялся.

30 августа 1721 года в городе Ништадте (Финляндия) был подписан мирный договор, по которому «в вечное владение» России отошли Лифляндия, Эстляндия, Ингрия и часть Карелии (включая города Выборг и Кексгольм). Россия прочно утвердилась на побережье Балтийского моря. Торговым судам больше ничего не угрожало, и корабль «Святой Андрей» оказался ненужным.

Во время испытаний, проходивших 7 июня 1721 года, корабль проявил отличные мореходные качества, хорошую скорость и маневренность. «Святой Андрей» имел длину по палубе 47,87 м, ширину без наружной обшивки – 13,61 м, среднюю осадку – 5,63 м, высоту борта до гондека (нижней батарейной палубы) – 6,8 м. Водоизмещение при полной боевой нагрузке составляло 2250 т.

Корабль причислили к практической эскадре, на нем проходили морскую подготовку будущие матросы и офицеры. Он прослужил русскому флоту 15 лет и в 1736 году пошел на слом.

К концу царствования Петра флот имел 34 линейных корабля (48– и 98-пушечных), 16 фрегатов (34– и 44-пушечных), 787 галер и прочих судов. Некоторые из этих судов были взяты у шведов в качестве трофеев. Строительство судов к этому времени велось уже в 25 местах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: