Кеннет Кларк - Цивилизация

- Название:Цивилизация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Колибри, Азбука-Аттикус

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-20358-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Кларк - Цивилизация краткое содержание

В том же 1969 г. сборник сценариев сериала был опубликован в виде книги, немедленно ставшей бестселлером, переведенной на многие языки и по сей день регулярно переиздаваемой как в Англии, так и в других странах. Сейчас, по прошествии лет, еще более очевидно, что благодаря своей поистине феноменальной эрудиции Кеннет Кларк справился с невероятной сложности задачей. Мастерски легко он переносит своих зрителей – и читателей – из страны в страну, из эпохи в эпоху, словно кусочки мозаики, вдохновенно расставляет по местам идеи, книги, здания, произведения искусства и великих людей, создавая замысловатую и увлекательную картину «цивилизации по Кларку».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

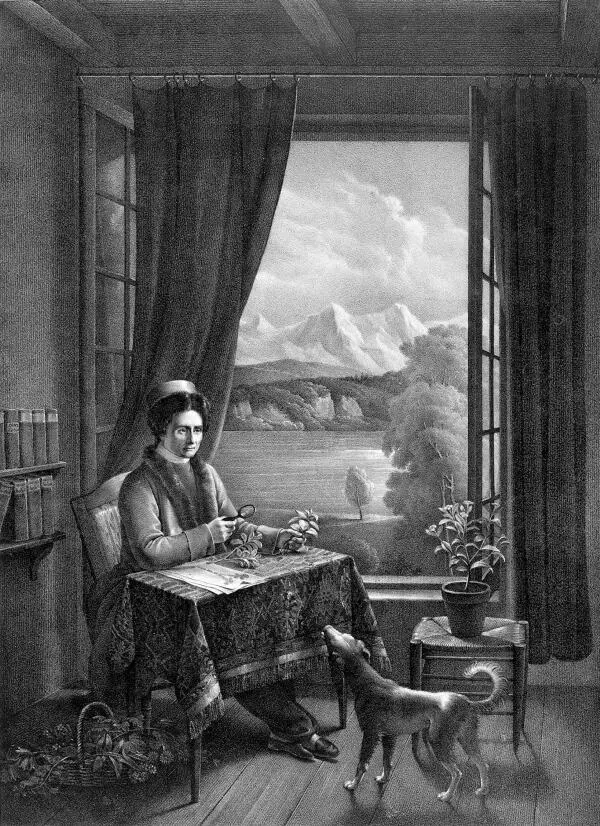

При всех изъянах своего характера, слишком очевидных для тех, кто пытался свести с ним дружбу, Руссо был гениален. Это один из самых оригинальных мыслителей всех времен, к тому же бесподобный прозаик. Его нелюдимый и подозрительный нрав имел свое преимущество: сделавшись изгоем, Руссо писал, не думая о последствиях. А последствия не заставили себя ждать. Спасаясь от преследований со стороны властей, Руссо полжизни скитался из страны в страну. В 1765 году он наконец обосновался в местечке Мотье, где какое-то время чувствовал себя в безопасности, но потом местный пастор возбудил против него народ, и его дом забросали камнями, перебив окна. Тогда Руссо укрылся на острове посреди Бьенского озера, где испытал особое, ни с чем не сравнимое состояние, которое, можно сказать, произвело переворот в области человеческого чувствования. Наблюдая, как волны разбивались у его ног, он полностью растворялся в природе, забывался настолько, что не помнил себя самого: все отпадало от него – и горькие мысли о прошлом, и беспокойство о будущем, – все, кроме чувства бытия и осознания, что наша жизнь есть череда мгновений, данных нам в ощущениях.

Я чувствую, следовательно существую.

Руссо в Бьене. Гравюра

Любопытное прозрение, учитывая, что датируется оно серединой «века разума». Однако несколькими годами раньше шотландский философ Юм логическим путем пришел к такому же заключению. Это была интеллектуальная бомба замедленного действия – почти двести лет она тикала, а совсем недавно взорвалась, и теперь меня берут сомнения, пойдет ли взрыв на пользу цивилизации. Некоторый эффект наблюдался уже в XVIII веке – в культе чувствительности. Но в то время никто до конца не понимал, насколько далеко способно завести нас желание упиться ощущениями и каким двуликим божеством может обернуться природа, – никто, кроме маркиза де Сада, который с самого начала насквозь видел нового бога или, скорее, богиню. «Преступление противно природе? – вопрошал он в 1792 году. – Полно, природа живет и дышит им, всеми своими порами алчет крови, всем ненасытным сердцем жаждет жестокости, еще и еще».

Конечно, маркиз был отщепенец, и его скептический взгляд на природу не имел успеха у современников. Совсем другое дело – вера Руссо в красоту и невинность природы, которую он перенес с растений на человека. Руссо верил, что естественный человек добродетелен. Отчасти здесь слышится отголосок старого мифа о «золотом веке», отчасти – стыд за моральное разложение европейского общества, то самое чувство, которое первым выразил Монтень в блестящем финале опыта «О каннибалах». Но Руссо этим не удовлетворился и в трактате «О происхождении неравенства» развил исходную мысль в целую философию. Один экземпляр своего сочинения он послал Вольтеру, и тот ответил письмом, которое хорошо известно как образец вольтеровского остроумия: «Никто не употребил столько ума, дабы убедить нас в преимуществах глупости. Читая ваш труд, так и хочется встать на четвереньки. К несчастью, за последние шестьдесят лет я совершенно утратил этот навык». Словесное поле боя осталось за Вольтером, но и только: в следующие пятьдесят лет вера в превосходство естественного человека стала одной из движущих сил истории, а спустя неполных двадцать лет после того, как Руссо выдвинул свою теорию, она вроде бы подтвердилась на практике. В 1767 году французский исследователь Бугенвиль высадился на Таити, а в 1769 году капитан Кук провел на острове четыре месяца, чтобы обеспечить ученым безопасное наблюдение за прохождением Венеры по диску Солнца. Неудивительно, что Бугенвиль, впитавший идеи Руссо, обнаружил у таитян все качества «благородного дикаря». Но даже не склонный к сантиментам йоркширец капитан Кук не смог удержаться от сравнения счастливой, гармоничной жизни на Таити с убожеством и грубостью Европы. И вскоре самые острые умы Парижа и Лондона начали задаваться вопросом, кто более достоин называть себя цивилизованным народом – неиспорченные островитяне южных морей или развращенное до мозга костей европейское общество XVIII века.

В 1773 году некий джентльмен произнес перед доктором Джонсоном панегирик «счастливой жизни дикарей». «Не позволяйте морочить себе голову подобной чепухой! – взорвался философ. – Эдак и бык на лугу, обрети он дар речи, провозгласит, пожалуй: „Полюбуйтесь: вот я, а вот моя корова, а вот трава… Есть ли в мире существо счастливее меня!“» Не впадая в крайности, присущие доктору Джонсону, который от ненависти к сентиментальной болтовне временами забывал христианское учение о душе, всякий исследователь европейской цивилизации может указать на то, что в Полинезии за все века не родился ни Данте, ни Микеланджело, ни Шекспир, ни Ньютон, ни Гёте. И если мы единодушно признаём катастрофические последствия вторжения европейской цивилизации в такие места, как Таити, нам следует также признать, что непрочность этих аркадий – стремительность и необратимость, с которой они самоликвидировались при появлении небольшого отряда мирных британских моряков и горстки идущих следом миссионеров, – подтверждает, что это не были цивилизации в том смысле, какой я вкладываю в это слово.

Хотя в обожествлении природы имелись свои подводные камни, пророки новой религии были людьми добропорядочными, даже богобоязненными и стремились только к одному – доказать, что их богиня благородна и высоконравственна. Они добились своего, провернув удивительную интеллектуальную операцию – фактически уравняв природу и истину. Среди тех, кто проделал это умственное упражнение, был великий Гёте, на голову превосходивший остальных апологетов. Слово «природа» красной нитью проходит через все его литературное наследие, мелькая чуть ли не на каждой странице теоретических и критических работ; природа служит решающим аргументом всех его суждений. Бесспорно, «природа» Гёте несколько отличается от «природы» Руссо. Для Гёте это не внешняя сторона вещей, а то, как они взаимодействуют при отсутствии какого-либо вмешательства. По его мысли, все живое – а Гёте серьезно занимался ботаникой и всегда сам делал рисунки изучаемых растений – стремится к совершенствованию («повышению») через бесконечно долгий процесс приспособления.

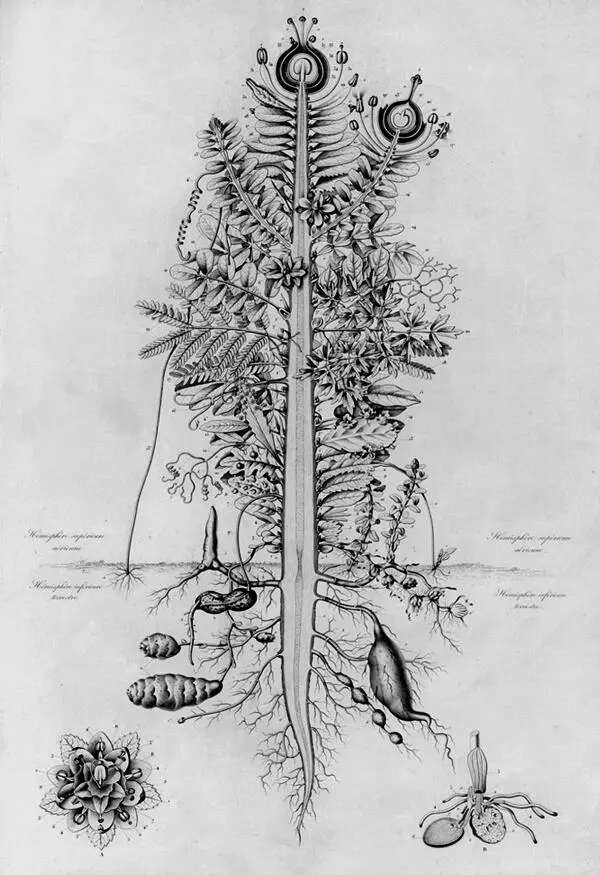

Пьер Жан Франсуа Тюрпен. Эволюционное развитие растений. Гравюра по рисунку Гёте. 1837

Я сказал бы, что он верил в постепенную цивилизацию растений и животных. Такая точка зрения в конце концов приведет к Дарвину и теории эволюции. Но до этого было еще далеко, пока же на умы куда больше, чем глубокий аналитический и философский подход к природе, влиял другой, чисто интуитивный подход английских поэтов-романтиков – Кольриджа и Вордсворта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: