Эрих Гессе - Война в немецком тылу. Оккупационные власти против советских партизан. 1941—1944

- Название:Война в немецком тылу. Оккупационные власти против советских партизан. 1941—1944

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9524-5494-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрих Гессе - Война в немецком тылу. Оккупационные власти против советских партизан. 1941—1944 краткое содержание

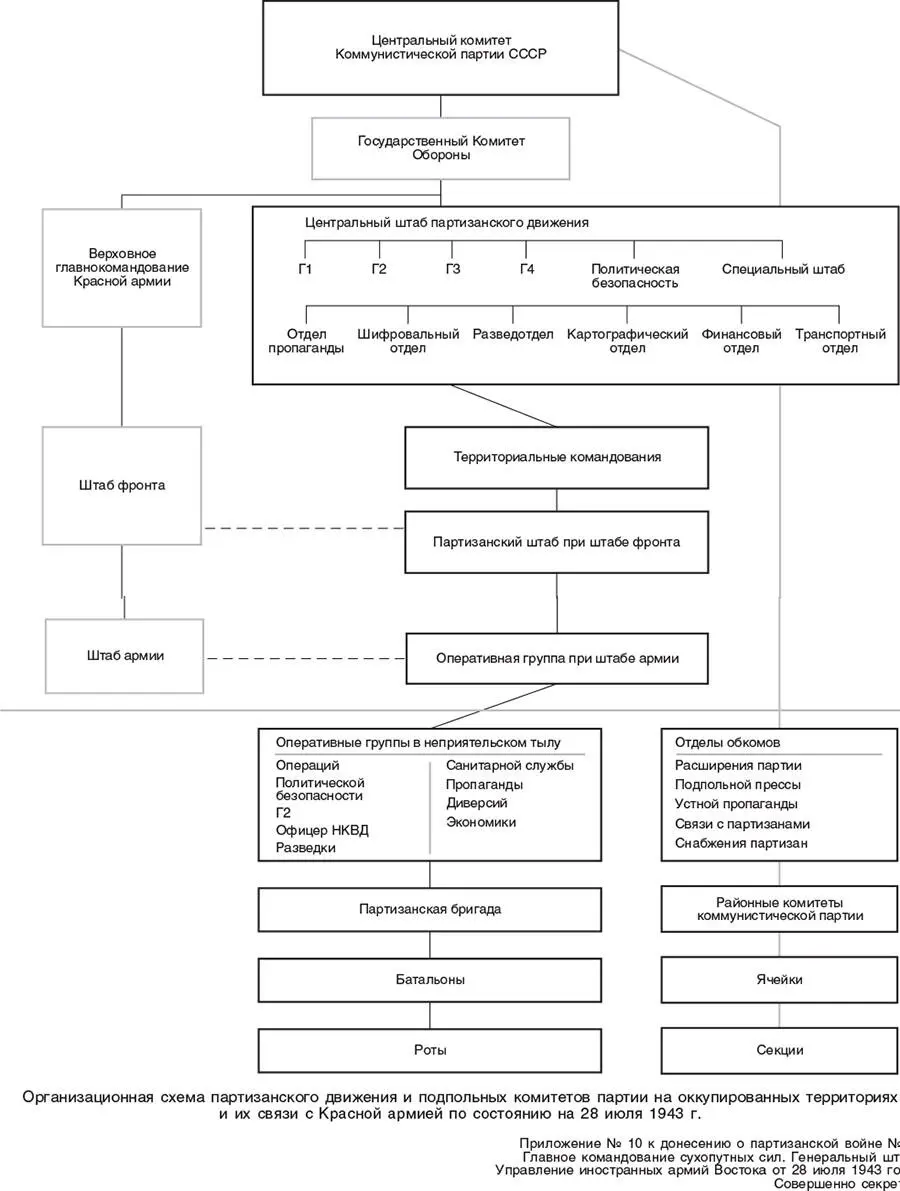

В основе труда Эриха Гессе лежит колоссальный документальный материал: приказы, наставления германского военного и политического руководства в проведении мероприятий по уничтожению партизанского движения, военные дневники, сводки обобщенного опыта боевых действий сухопутных войск, мемуары участников событий и другие документы. Автор исследует природу возникновения партизанской войны, структуру соединений, их руководство, цели, задачи и формы ведения борьбы с оккупантами. Наконец, Гессе анализирует итоги партизанской войны и ее значение в оборонительной борьбе советских вооруженных сил против вермахта.

Война в немецком тылу. Оккупационные власти против советских партизан. 1941—1944 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каминский же при управлении своими «вассалами» проявлял достаточную жесткость, немедленно начав осуществлять свои политические идеи. В первую очередь он распустил все коллективные хозяйства и, воспользовавшись своими властными полномочиями, добился того, чтобы, в отличие от других оккупированных немецкими войсками мест, в которых происходило нечто похожее, немцы не обратили его начинания вспять.

Поэтому не случайно его отряд, позднее перешедший в подчинение СС как бригада Каминского, в борьбе с партизанами, особенно при проведении крупных операций, играл заметную роль. Во время же подавления Варшавского восстания в 1944 году его люди отличились особой жестокостью, что побудило руководство СС расстрелять Каминского, который к тому времени стал уже оберфюрером СС. Сделано это было для того, чтобы отмежеваться от бесчинств, совершенных его людьми. Командование же ими передали А. А. Власову.

СС как центральный орган борьбы с партизанами

Несмотря на многообещающие антипартизанские операции и полученный в ходе них многосторонний опыт, немецкой армии и в 1942 году не удалось создать действенный и применимый на все случаи жизни метод подавления партизанского движения. Поэтому вскоре начали раздаваться голоса об общей духовной деградации и неспособности армейского командования справиться с этой боевой задачей. Это нашло отражение в высказываниях высших чинов СС и, в частности, в донесении Гиммлеру обергруппенфюрера и генерала полиции и войск СС в Центральной России Эриха фон дем Бах-Зелевского от 5 сентября 1942 года (NO 1661).

В результате причины неудач стали искать среди командующих и в самих регулярных войсках, расценивая, что отвращение к подобному виду боевых действий, считавшихся среди армейских офицеров позорными и бесчестными, могло передаться и солдатам. Поэтому командиры якобы не хотели препятствовать своим подчиненным вымещать чувство мести на доступной им части населения. Считалось, что командованию с трудом удавалось пересмотреть свое отношение к партизанской войне, и в выполнении задач по обеспечению безопасности оно по-прежнему видело лишь предписанную свыше неприятную обязанность.

Хотя партизанам и не удалось помешать переброске войск для осуществления немецкого наступления летом 1942 года, у высшего германского командования в августе 1942 года внезапно вновь проснулся интерес к проблеме ликвидации партизанского движения. Основанием для этого послужило продолжавшееся ощутимое воспрепятствование партизанами экономического использования оккупированных земель и забота о безопасности становившихся все более протяженными путей снабжения войск.

В уже упоминавшейся директиве № 46 от 18 августа 1942 года Гитлер приказал еще до наступления зимы всеми средствами искоренить партизан в тылу немецких войск на Восточном фронте. При этом высшие эшелоны власти впервые потребовали, чтобы армия озаботилась завоеванием доверия у населения, поскольку решение такой задачи без содействия местных жителей было невозможно.

Наряду с проведением жестких мероприятий по уничтожению партизанских отрядов войска получили приказ соблюдать справедливое, хотя и «строгое», отношение к населению и в обязательном порядке заботиться об обеспечении его «прожиточного минимума». Согласно директиве, отныне в немецком тылу не должно было остаться ни одного солдата, который не участвовал бы активно в подавлении партизан. С созданием же пяти полевых оперативных дивизий численностью в 50 000 человек и их размещением в партизаноопасных областях, а также в результате максимально быстрого отзыва с фронта предназначенных для борьбы с партизанами частей СС положение дел у охранных сил предусматривалось заметно улучшить.

Кроме того, было санкционировано формирование добровольческих подразделений из числа местных жителей и рекомендовано дальнейшее развитие надежных частей. Однако назначение на командные должности в них представителей прежней советской интеллигенции или эмигрантов категорически запрещалось.

Решающим новшеством в директиве № 46 явилось стремление к централизации антипартизанской борьбы. По распоряжению Гитлера центральной инстанцией по сбору и обобщению накопленного опыта борьбы с партизанами становилось ведомство рейхсфюрера СС. В рамках его компетенции ответственность за ее организацию отныне возлагалась на рейхскомиссариаты. При этом армия обязывалась предоставлять органам СС для выполнения их задач толковых командиров, базы снабжения и выделять в распоряжение высоких чинов СС и полиции войсковые части для проведения крупных операций против партизан.

В то же время в прифронтовой зоне за вопросы антипартизанской борьбы по-прежнему отвечала только армия, но при этом она получила право привлекать к своим антипартизанским акциям все имевшиеся на данной территории силы СС и полиции. Эти операции могли проводиться как по приказу армейских военных инстанций, так и под руководством высоких чинов СС и полиции, но обычно они осуществлялись под командованием тех командиров, которые выделяли наиболее крупные силы. Однако отныне борьба с партизанами в любом случае стала расцениваться как задача, равная по своей значимости другим фронтовым вопросам.

О том, что отныне руководство борьбой с партизанами переходит в его руки, Гиммлер оповестил в своем приказе по ведомству СС еще 28 июля 1942 года. Начальником же командного штаба он назначил своего адъютанта группенфюрера СС Кноблауха. Тогда же Гиммлер изложил свои представления о том, что является эффективной борьбой с партизанами – в случае оказания им помощи все виновные в этом мужчины подлежали расстрелу, а их семьи – отправке в концлагерь. Детей же, по его мнению, следовало отделить от их близких и разместить на территории рейха.

О своих взглядах относительно сущности русского партизанского движения он подробно написал 27 июля 1942 года в частном письме майору Зуханеку (NO 2748), смысл которых сводился к тому, что большевики наряду с другими методами вооруженной борьбы создали и новый род войск под названием «партизаны». Европа же и в особенности Германия в условиях развязанного большевиками и евреями пропагандистского обмана понятие «партизан» недооценила.

Поэтому в будущем немцы не должны были употреблять слово «партизан», поскольку эти люди являлись, по его мнению, не чем иным, как стрелками из-за угла, боевиками и уличными грабителями и должны были расцениваться как бандиты. Официально следовало употреблять не термин «борьба с партизанами», а выражение «борьба с фрайшерлерами» [149]. Населению же через листовки надлежало разъяснять, что «бандиты», которых Москва выдает за героев, на самом деле являются трусами, терроризирующими местных жителей. По приказу из Москвы они обстреливают немецких солдат и пытаются под покровом темноты улизнуть от ответственности, перекладывая предназначенные для них карательные меры на плечи бедных селян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: