Андрей Домановский - Всемирная история. Крестовые походы

- Название:Всемирная история. Крестовые походы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:978-6-1712-7408-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Домановский - Всемирная история. Крестовые походы краткое содержание

– Западная Европа накануне крестовых походов

– Первый и последующие крестовые походы

– Детские «крестовые походы»

– Как крестоносцы обосновывались на завоеванном Востоке

– Духовно-рыцарские ордены иоаннитов и тамплиеров в Святой земле.

Всемирная история. Крестовые походы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

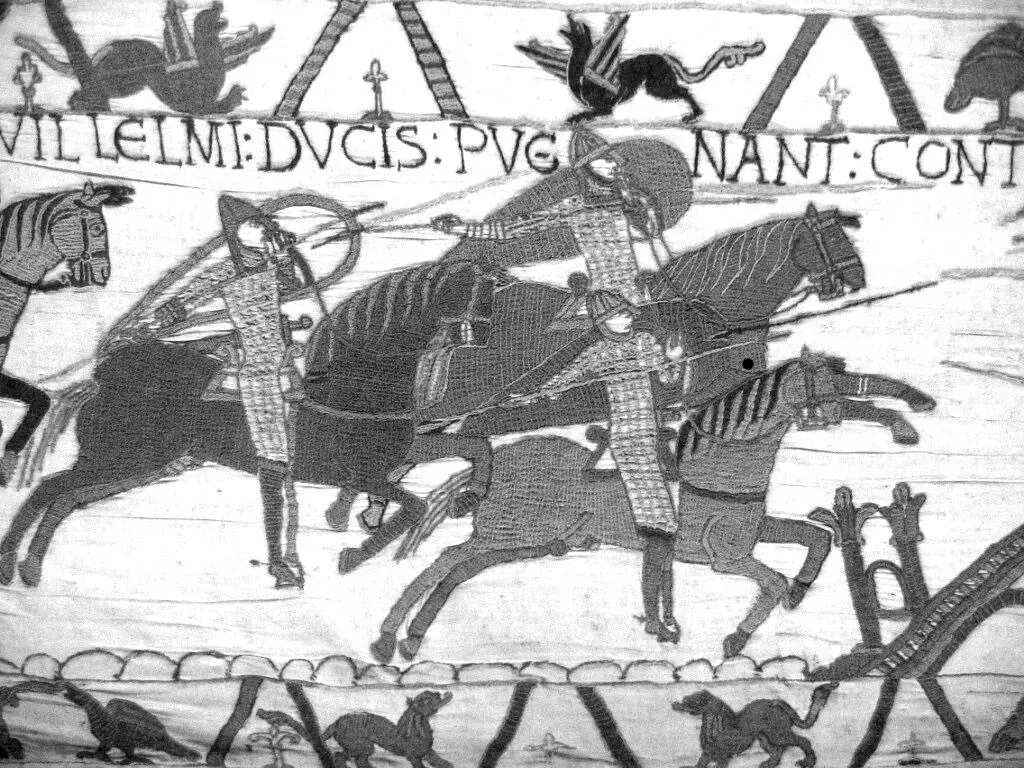

Нормандские рыцари (фрагмент гобелена из Байё, XI в.)

Стоил полный комплект рыцарского вооружения чрезвычайно дорого. Так, для X–XI вв. цена оружия, доспехов и боевого коня была эквивалентна стоимости 45 коров. Из них боевой конь «стоил» 12 коров, еще 12 – кольчуга, меч вместе с ножнами оценивался в 7 коров, по 6 приходилось на шлем и ножные латы, а еще 2 – на копье со щитом. При этом перечисленное составляло лишь минимально необходимый набор, к тому же требовавший, вследствие военного применения, постоянного ремонта, обновления, а нередко и замены. Столь высокая стоимость боевого снаряжения закономерно обуславливала положение рыцарства как особой, элитной категории воинов. Стать одним из них мог лишь тот, чье имущественное и, следовательно, социальное положение позволяло не только приобрести соответствующее вооружение, но также с детства вести определенный образ жизни: обучаться верховой езде и владению разными видами оружия, проводить время в непрестанных тренировках, охотясь, участвуя в рыцарских турнирах и, конечно же, войнах.

К рубежу X–XI вв. рыцарство окончательно выделяется как особая привилегированная социальная прослойка благородных воинов, оказаться в которой можно было либо по праву рождения, либо, при удачном стечении обстоятельств, служа богатому знатному сеньору, благодаря умению и личным заслугам. Судя по материалам источников того времени, доступ в рыцарское сословие еще не был тогда окончательно закрыт для простолюдинов, и благодаря одному из факторов – личной доблести и умению сражаться, службе в военном отряде крупного феодала, зажиточности крестьянского хозяйства – либо их сочетанию можно было по факту, а затем и по праву стать рыцарем. Интересна в этом плане одна из грамот аббатства Болье, расположенного неподалеку от города Лиможа, датированная 971 г. В ней было оговорено, что министериалы [3] В средневековой Западной Европе слуги и служилые люди короля и крупных феодалов; несли придворную, хозяйственно-административную и военную службу, за что могли получать земельные наделы (лены). ( Прим. ред .)

аббатства, управлявшие его поместьями, имели право носить оружие, однако разрешены им были только копье и одна шпора. При этом им запрещалось именоваться «воинами» – milites , иметь меч, щит, а также особую одежду с разрезами спереди и сзади, подобную рыцарской. Судя по всему, запрет преследовал цель предотвратить переход несвободных министериалов в рыцарское сословие, к чему они явно стремились и были способны этого добиться благодаря умению владеть оружием, служебному положению и уровню благосостояния. О том, что подобные переходы были в ту пору еще вполне обычным, широко распространенным и массовым явлением, свидетельствует отмеченное исследователями существенное увеличение количества тяжеловооруженных конных воинов в X–XI вв., когда их число выросло, по сравнению с предыдущими столетиями, по меньшей мере в полтора-два раза.

Существенным стимулом количественного роста рыцарского сословия стал образовавшийся в то время, после постепенного угасания, а затем и окончательного ухода с исторической арены Франкской империи Каролингов, вакуум власти на местах. Крупные феодалы признавали лишь формальную власть верховного сюзерена – короля, присвоив себе всю полноту административных, налоговых и судебных функций. Они действовали по праву силы и практической возможности удержать за собой контроль и обеспечить его осуществление над определенными территориями. Однако и этим графам, маркграфам и герцогам было непросто уследить за всем, что творилось на номинально подвластной им значительной территории без твердой опоры на местах. Власть здесь можно было осуществлять, лишь опираясь на находящихся непосредственно в регионе преданных воинов, способных силой поддерживать установленный порядок.

Ярким проявлением регионализации власти в X–XI вв. стало массовое строительство в то время тысяч рыцарских замков, густой сетью покрывших всю территорию Западной Европы. Среди исследователей этот процесс получил яркое название «озамкование» (от итал. incastellamento ), обозначавшее обзаведение собственным замком. Нередко эти укрепленные сооружения стояли через каждые 3–5 км, контролируя ограниченную территорию площадью в несколько квадратных километров, как раз достаточную по своему экономическому потенциалу для того, чтобы содержать небольшой охранявший замок вооруженный отряд. Во главе этой воинской дружины стоял владелец или комендант замка, которого по-французски называли шателеном – châtelain , словом, происходящим, в конечном итоге, от латинского castellum – укрепление, крепость.

Сам замок обычно был при этом весьма бесхитростным, можно даже сказать примитивным комплексом сооружений, не требовавшим существенных финансовых, трудовых и временных затрат. Исключением были немногочисленные укрепления, обустраивавшиеся на месте старых, еще античных крепостей, либо же резиденции крупных сеньоров, имевшие по нескольку оборонительных линий и внутренних дворов. Типичный же замок той эпохи представлял собой простую, грубо и без изысков, но прочно сколоченную обычно двухэтажную (реже этажей могло быть три и даже четыре) деревянную башню – так называемый донжон, возведенный на естественном либо насыпанном строителями земляном холме. Длина стены такой башни могла достигать 12 м, но нередко бывала меньшей. На верхнем этаже донжона жил сам хозяин замка с семьей, на нижнем размещались запасы продовольствия, инвентарь, конюшня и скот. В подвальном помещении, врытом в холм, могла находиться темница для пленников. Здесь же зачастую обустраивалась сокровищница замка, а также то, что позволяло укреплению выдерживать осаду, – колодезь, обеспечивавший обитателей замка водой. Вокруг башни выкапывали ров с валом с его внутренней стороны, на котором сооружали бревенчатый палисад. Через ров, обычно сухой, к въездным воротам перебрасывался съемный мост, который убирали при опасности нападения или осады.

Возвести деревянный замок при обилии строительного материала в покрывавших до 80 % территории Западной Европы лесах для хорошо организованной и должным образом мотивированной бригады строителей было делом нескольких недель, причем основное сооружение можно было поставить всего за несколько дней и даже чуть ли не за одну ночь. Строились такие укрепления без какого-либо разрешения от вышестоящих властей, более того, даже прямые запреты не способны были воспрепятствовать процессу озамкования. Так, капитулярий Карла Лысого от 864 г. гласил: «Мы хотим и настоятельно повелеваем, чтобы всякий, выстроивший в последнее время без нашего соизволения замки, укрепления и изгороди, совершенно уничтожил их к августовским календам, так как соседи и окрестные жители терпят от них много грабежей и стеснений». Однако все более слабевшая центральная власть была неспособна проконтролировать выполнение своих распоряжений, и они попросту игнорировались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Домановский - Загадки истории. Византия [litres]](/books/1066585/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr.webp)

![Андрей Домановский - Загадки истории. Крымское ханство [litres]](/books/1066586/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-krymskoe-hanst.webp)