Ирина Ильичева - Москва и москвичи через призму столетия

- Название:Москва и москвичи через призму столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-906097-61-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Ильичева - Москва и москвичи через призму столетия краткое содержание

Москва и москвичи через призму столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вся Москва шепталась о новых усадьбах, модах, балах, выездах и диковинных новшествах домашнего бытия самого привилегированного и благородного городского сословия.

Сначала несколько слов о возникновении русского дворянства вообще. Служилое дворянство появилось в XV–XVI веках.

Это было нерегулярное конное войско Великого князя, а затем царя, которое, по его первому требованию, обязано было собраться «конно, оружно и людно», то есть со своими вооружёнными холопами. На весь срок службы дворяне получали принадлежащие Великому князю земли с деревнями, которые они обязаны были вернуть по её окончании. Вот так и становились первыми помещиками.

В своих поместьях многие из них жили, главным образом, летом, но имели и городские усадьбы в Москве.

С начала XVIII века дворяне, начиная с пятнадцати лет, обязаны были нести поголовную и пожизненную службу, а в 1714 году Пётр I даже запретил производить в офицеры дворян, не служивших рядовыми солдатами.

Тогда же был принят Указ о единонаследии, который, по существу, приравнял помещиков к боярам-вотчинникам. По этому указу поместье передавалось в полное владение только одному сыну в семье, чтобы дворянские имения не дробились между несколькими наследниками, так как это приводило к обеднению рода. Этот указ действовал до 1730 года, когда был отменён, а с 1736 года один сын в дворянской семье стал освобождаться от обязательной службы, а для всех остальных её срок сократился до двадцати пяти лет. Дабы избежать солдатской лямки для своих детей, дворяне придумали хитроумный ход: стали записывать их на службу в полки с малолетства, а то и до рождения (как, например, Петрушу Гринёва в пушкинской «Капитанской дочке»). В этом случае, ко времени начала действительной службы дворянский «недоросль» уже «дослуживался» до младших офицерских чинов.

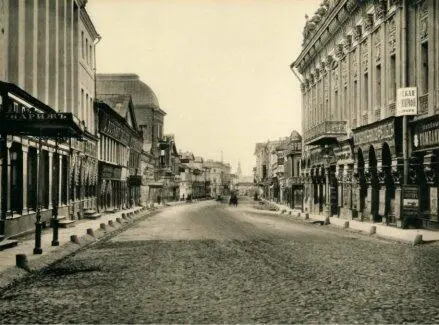

Кремль.

Вид с Замоскворецкой набережной от Московского моста. 1883 г.

Кстати о «недорослях»: без службы нельзя было получить чина, каждый дворянин обязан был состоять на военной службе. Чин необходимо было указывать при оформлении любых бумаг. Не имеющий такового, должен был подписываться: «недоросль такой-то». До глубокой старости во всех официальных бумагах так и указывали: «недоросль».

Младшее офицерство гарантировано в том случае, если дворянин был записан в гвардию: эти элитные полки имели преимущество перед армейскими в два класса (по «Табели о рангах», принятой в 1722 году), на которые, при переходе в армейские части, увеличивался чин новоиспечённого офицера.

«Табель о рангах» регламентировала военную и гражданскую службу и благодаря успешному продвижению по службе позволила получать дворянство лицам недворянского происхождения.

Дворянство разделялось на потомственное (в котором достоинства и права передавались по наследству) и личное, не имевшее прав на владение крепостными. Чин 14-го класса давал право на личное дворянство в гражданской службе и потомственное – в военной; потомственное дворянство в гражданской службе приобреталось чином 8-го класса. То есть самый низший обер-офицерский чин в военной службе давал потомственное дворянство, а в статской для этого надо было дослужиться до коллежского асессора или надворного советника. Таким образом, Табель о рангах ставила военную службу в привилегированное положение. В это время чтобы приобрести права потомственного дворянина достаточно было получить определённый военный или гражданский чин или быть награждённым одним из российских орденов. Конечно, такое прибавление в рядах служилого дворянства не могло нравиться старым родовитым дворянам.

Мы часто употребляем термин дворянство столбовое. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина в «Сказке о золотой рыбке»: «Не хочу быть черною крестьянкой, а хочу быть столбовою дворянкой…»?

Чтобы не запутать, любезного читателя, поясним, что столбовое дворянство – самое старинное, существовавшее до 1682 года и занесённое в столбцы Разрядного приказа, в котором фиксировалась дворянская служба. Служилое – выслужившееся из других сословий на государственной службе, в свою очередь, разделялось на потомственное, которое могло передавать свою сословную принадлежность детям, и личное, без права наследования дворянского титула. Между ними была колоссальная разница, богатая титулованная столбовая аристократия презрительно относилась к мелкопоместному, служилому и малочиновному дворянству. И это не удивительно. Зачастую мелкопоместные дворяне сочетали в себе малограмотность, невоспитанность и невежество, в то время как аристократия обладала хорошим воспитанием, образованием, богатством, служило в полках гвардии и занимало высокие должности в управлении страной. А иногда бывало и наоборот.

Вид Тверской улицы от Страстной площади к дому генерал-губернатора. Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 1888 г.

От принадлежности к столбовому или служилому дворянству, титулованному (относились природные и светлейшие князья, графы, бароны) или нетитулованному зависело внесение рода в ту или иную часть дворянских родословных книг. В первую часть таких книг включали роды, которым дворянское достоинство пожаловал лично император, затем – получившие дворянство на гражданской службе и пожалованные орденами, получившие дворянство на военной службе, иностранные роды, признанные в России, титулованные дворяне, и в шестой части книги самые почётные – столбовые дворяне.

С конца XVIII века образованной дворянской молодёжи разрешалось поступать на военную службу только юнкерами, то есть привилегированными нижними чинами, имевшими право производства в офицеры после 1–2 лет службы и сдачи специального экзамена. Но к этому времени дворянство уже было свободно в выборе своего жизненного пути: изданный Петром III в 1762 г. манифест о «вольности дворянства» освободил этот класс от обязательной государственной службы. Большинство оставило службу, переехало в свои имения, и окончательно «село на шею» крепостным.

Матушка Императрица Екатерина II укрепила права и привилегии дворян Жалованной грамотой дворянству 1785 года. Согласно этому документу, дворянство было свободно от податей и повинностей, от телесных наказаний, могло заниматься любыми видами деятельности и имело исключительное право собственности на крепостных крестьян. Родовое или дарованное имение не подлежало никакой конфискации. Дворянам было даровано право на винокурение, сословную корпоративную организацию и ограниченное самоуправление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: