Федор Шахмагонов - Ликуя и скорбя

- Название:Ликуя и скорбя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский фонд милосердия и здоровья

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-1722-1, 5-9533-1722-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Шахмагонов - Ликуя и скорбя краткое содержание

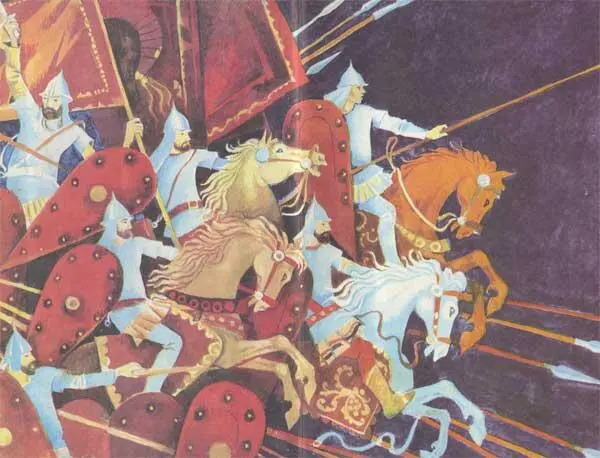

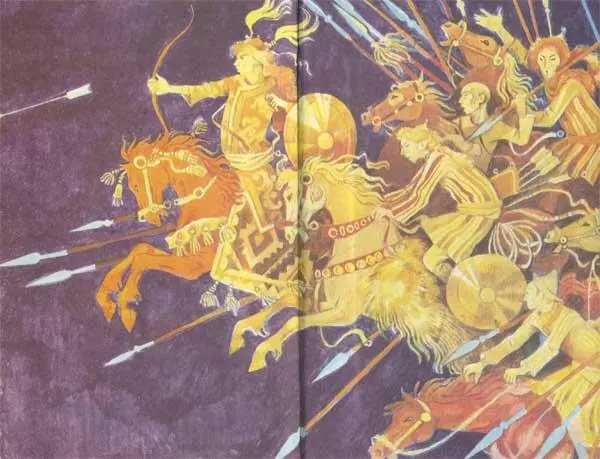

Исторический роман Федора Шахмагонова «Ликуя и скорбя» посвящен важнейшему периоду в истории Руси — периоду правления великого князя Дмитрия Ивановича, разгромившего татаро-монгольских завоевателей на Куликовском поле.

В чем смысл великой и кровопролитной битвы, произошедшей много веков назад на Куликовом поле? Стала ли она важнейшей вехой в борьбе Московской Руси за политическую независимость от Орды? Нет, отвечает в своем романе Ф. Шахмагонов, убедительно и ярко воссоздающий предысторию битвы и саму картину сражения: ценой колоссальных лишений и жертв Русь не просто отстояла для себя право самостоятельно развиваться, но, по сути дела, спасла европейскую цивилизацию. Тщательно изучив сохранившиеся письменные памятники Куликовского цикла, автор выстроил на их основе высокохудожественный ряд сильных, запоминающихся образов великих воителей и подвижников, сохранивших для потомков Русскую землю, Святую Русь.

Ликуя и скорбя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Краткий пояснительный словарь

Аймак— округ.

Векиль— управляющий.

Вежи— кочевые палатки, юрты, шатры.

Возграды— стенобитные орудия.

Гридни— княжеские телохранители, воины отборной дружины.

Груна, грунь, грунца— тихая конская рысь.

Греческий огонь— жидкий — смесь нефти и серы; сухой — смесь серы и селитры.

Джихангир— главнокомандующий.

Докончание— конечные условия договора, скрепленные печатью.

Земляное масло— нефть.

Зерцало— деталь доспеха, стальная пластина на груди.

Изгон— поход конницы без отдыха и привалов.

Катапульта— метательное орудие.

Киличеи— послы.

Клобук— монашеское покрывало.

Кнехты— рядовые воины в рыцарском войске (пешие).

Курултай— съезд всех воинов у кочевых народов для решений военного характера, для выбора предводителя.

Лал— драгоценный камень рубин, яхонт.

Меховая рухлядь— мех высшего качества, рассыпчатый.

Мисюрка— разновидность шлема.

Муэдзин— служитель мечети, с минарета призывающий мусульман к молитве.

Налуч— чехол для лука, привешивался к седлу.

О двуконь, о пять коней— указание на количество заводных лошадей в войске.

Оправить— от слова «правеж». Означало суд. Оправить — оправдать.

Павороза— тесьма для крепления топора к руке.

Полевать— искать богатырских подвигов в поле.

Поприще— на Древней Руси мера длины, равная приблизительно версте.

Пороки— метательные орудия по типу самострела.

Последнее море— в понимании ордынцев — море, омывающее запад Европы.

Примёты— метательные орудия.

Рум — Румский султанат— земли сельджуков в Малой Азии.

Рынды— княжеские телохранители.

Салладин— Салах-ад-дин (1138—1193). Египетский султан, возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.

Сулица— короткое копье, которое можно метать.

Тарч— граненый клинок, выступающий из центра щита как бы продолжением руки воина.

Тороки— ремни для закрепления вещей у седла.

Тын— ограда из заостренных кольев.

Тягло— подать, тягловые люди — платящие подати.

Фарсанг— мера длины в древнем Иране и в улусе Хулагу.

Xатунь— жена, замужняя женщина.

Чапары— высокие щиты для ограждения лагеря.

Чигирь— планета Венера.

Яровчатые— звонкие, громкие.

Яса— завет, завещание, законоустановление.

Иллюстрации

Художник Е.В. Савин

Форзац 1-ый.

Форзац 2-ой.

Дополнительные материалы

1. И грянул бой!

Узнав о движении Мамая и его союзников, Дмитрий Иванович принялся немедленно собирать войска; выступил из Москвы и, устроив ратникам смотр в Коломне, двинулся на юг вдоль берега Оки. Такой маршрут был избран им, очевидно, для того, чтобы прикрыть свой фланг естественной преградой. Если московское войско подверглось бы внезапному нападению союзников ордынцев — литовского князя Ягайло или же, допустим и такое, Олега Рязанского, то русские, мгновенно развернув боевые порядки, прикрыли бы рекой тылы.

После переправы через Оку близ Лопасни Дмитрию и его военачальникам предстояло решать, кого из противников следовало встретить первым. Великий князь учитывал, что Ягайло и Олег наступали на узкой полосе, главным образом по дорогам, и поэтому их рати не причиняли особого ущерба местному населению. Иное дело Мамай. Жадные до добычи кочевники сулили великие беды русским деревням, селам и весям. Поэтому, задумав бить врагов по раздельности, Дмитрий хотел прежде всего выбить из коалиции ордынцев.

Дмитрий Иванович поспешил форсировать Дон в непривычное по тогдашним правилам войны время — ночью. И в этом рискованном предприятии был глубокий расчет: сознавая, что Мамай может знать от лазутчиков достаточно много о московской рати, Дмитрий надеялся, что ночная переправа исключит возможность внезапной атаки его тыла одним из противников, а назавтра ратники успеют подготовиться к бою.

...То сентябрьское утро на Куликовом поле было туманным. Еще не видя друг друга, но твердо понимая, что кровавой сечи быть, оба войска — шумная, многоязыкая орда и сурово-сосредоточенные полки русских княжеств — выходили на места, определенные военачальниками.

Оживлен был Мамаев стан. Почитая разгром русскими Бегича всего лишь досадной неудачей, предводитель ордынцев, ожидая подхода союзников, уверовал в успех.

А каждый из русских витязей и ратников знал: на поле Куликовом можно лишь умереть со славою либо победить. Третьего не дано.

...Около 11 утра туман рассеялся.

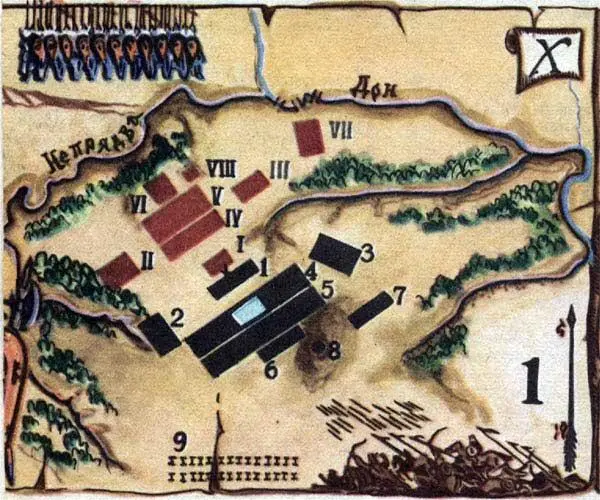

Утром 8 сентября 1380 года на Куликовом поле выстроились два войска (см. схемы 1-4). Московское возглавлял Сторожевой полк (I) Семена Мелика, насчитывавший до тысячи конных витязей в булатных доспехах, за ним располагались Передовой (IV) и Большой (V) полки, в рядах которых находилось 24 тыс. пеших ратников. Фланги их прикрывали полки Правой (II) и Левой (III) руки, в которые входило по 3-4 тыс. тяжеловооруженной кованой рати, восседающей в толстых латах на конях в броне. В тылу Большого полка Дмитрий предусмотрительно развернул 3600 ратников резерва (VI), недалеко от которых развевался великокняжеский стяг, защищаемый 300 дружинниками (VIII). Слева, в дубраве, ждал своего часа Засадный полк (VII) — 4 тыс. витязей Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского.

Мамай двинул навстречу Сторожевому полку свой передовой отряд (1) — от 3 до 5 тыс. бездоспешных легких конников. За ним готовились к атаке 14-15 тыс. спешенных тяжеловооруженных всадников (4), в центре их боевого порядка были 4 тыс. генуэзских наемников (на схеме они показаны синим цветом). С тыла их «подпирало» 26-36 тыс. спешенных легких всадников (5), за которыми разместился заградительный отряд — 3 тыс. воинов (6), главной задачей которых было не допустить бегства ордынцев с поля боя. Фланги Мамаева воинства прикрывали отряды легкой конницы, насчитывавшие 10-12 тыс. (2) и 15-20 тыс. бойцов (3). Справа и сзади главных сил ордынский военачальник развернул 3 тыс. резерва (7), а на некотором отдалении от своего КП, прикрываемого 1 тыс. охраны, сосредоточил огромный обоз (9): до 70 тыс. телег и 300 тыс. лошадей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: