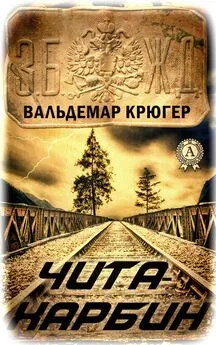

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами

- Название:За Рифейскими горами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Киев

- ISBN:9780890003992

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами краткое содержание

За Рифейскими горами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Придя на Кан, Василий Многогрешный предложил соратникам вступить в переговоры с тубинцами, но казаки были не согласны и решительно требовали боя, чтобы сквитаться с обидчиками. Многогрешному пришлось подчиниться воле находящихся под его командой воинов.

Тубинское войско, во главе с князцом Шандой , численно во много раз превосходило отряд казаков и их помощников. Сражение длилось весь день. Тубинцы потеряв множество воинов, ударились в панику. Они стали разбегаться и уходить в засеки [16] Засека – оборонительное сооружение из поваленных крест-накрест деревьев, вершинами в сторону противника. Засеки были известны с древнейших времен и являлись важной составляющей частью Русской Засечная черты, которая достигала в XVI веке до 1 000 км длины, 50 км ширины и имела до 40 опорных оборонительных узлов. По своему стратегическому значению она вполне сопоставима с Великой Китайской стеной.

. Казацкий отряд еще два дня преследовал их, и брал засеки штурмом.

Как сообщается в источниках того времени, тубинцы потеряли убитыми 500 воинов, а их 600 жен и детей были взяты в плен.

Для Тубинского улуса это сражение стало началом конца. От такого тяжелого удара он уже не смог больше оправиться.

Это было одно из многих сражений, выигранных русскими.

Сопротивление енисейских кыргызов было сломлено, тем более что их лучший полководец князь Иренек погиб в войне с монголами пять лет тому назад, в 1687 году.

Тем не менее, обязательно нужно отметить, что енисейские кыргызы, свободолюбивый и гордый народ, не склонивший голову даже перед могущественным Чингисханом, до конца оставался верен себе, борясь за утерянную свободу. Более ста лет енисейские кыргызы сдерживали продвижение русских в Южной Сибири, чтобы в итоге потерпеть поражение.

Одна часть из них не захотела мириться с их новым незавидным положением « кыштымов » русского царя и в 1703 году покинула Хакасско-Минусинскую котловину, чтобы присоединится к откочевавшим ранее [17] предположительно во второй половине XV века – XVI веке

сородичам, нашедших новую родину в горах Тянь-Шаня.

Другая часть, приняла подданство русского царя и их потомки, до сего дня живут на земле своих предков. Это хакасы, тувинцы и алтайцы.

От Кыргызского каганата осталось немного следов. Пыль прошедших столетий покрыла толстым слоем следы былого могущества енисейских кыргызов.

Они испытали сладость побед и горечь поражений, они пробились на олимп власти в Центральной Азии, чтобы затем погрузиться в пучину истории, подтвердив в который раз справедливость латинской поговорки « nihil est sempiternum » – « ничто не вечно в этом мире ».

Другие коренные народы Сибири не могли похвалиться таким знаменательным прошлым, каким оно было у енисейских кыргызов. Столетиями они существовали, прозябали, в тени могучих, или претендующих на могущество суверенов, исправно платя им ясак и поставляя по их зову лучших сынов для участия в битвах под боевыми бунчуками енисейских кыргызов. Такова была их горькая участь вечных кыштымов.

Если численность енисейских кыргызов доходила во времена расцвета Кыргызского государства до 1 миллиона человек, то малые народы Сибири на протяжении прошлых столетий оставались немногочисленны. В лучшем случае их количество исчислялось несколькими тысячами. Иногда численность той или иной малой народности составляло лишь несколько сот человек. В Восточных Саянах к числу таких малочисленных коренных народов относились камасинцы и тофалары.

В чем же была причина такого явления?

Малые народы Сибири были оттеснены в малопригодные для проживания отдаленные северные районы, в тундру или чащобы тайги, где они с трудом находили для себя источники пропитания.

Для саянских самодийцев это были прежде всего охота и рыболовство. Хорошим подспорьем являлось разведение северных оленей, так как это позволяло сглаживать сезонные колебания в добывании продуктов питания в их кочевой, неустроенной жизни. Олени являлись ездовыми животными и использовались для перевозки грузов. Но в отличии от северных районов, где стада оленей исчислялись сотнями или даже тысячами животных, численность оленей у саянских самодийцев была относительна невелика. Кочевник имевший 20–25 оленей, мог считать себя состоятельным счастливчиком среди бедных сородичей.

Дань, пресловутый ясак, лежал тяжелым бременем на плечах таежных кочевников, усугубляя и без того тяжелое материальное положение.

С приходом в Сибирь русских, повторилась картина многократно известная из мировой истории.

Пришлые народы несли с собой новые болезни, против которых у коренного населения не было иммунитета. Оспа выедала целые поселения, выкашивая под корень немногочисленные народы.

Не избежали этой страшной участи и камасинцы. Они вымирали целыми родами. Вдобавок ко всему во второй половине XIX века эпизоотия уничтожила практически все поголовье оленей. Оставшись без источника существования, часть камасинцев покинула тайгу и перешла к оседлому образу жизни в подтаежных деревнях, где они постепенно смешались с русским населением. Нужно сказать, что уже в XVIII веке первые камасинцы вышли на степные просторы, где они поселились рядом с енисейскими кыргызами, говорившими на тюркско-качинском языке. Они получили название – степные камасинцы. Постепенно степные камасинцы забыли родной язык. Они стали пасти отары овец, сеять рожь и репу, и уже через несколько поколений называли себя русскими или хакасами.

Другая часть, осталась верной заветам отцов и перебиваясь с хлеба на квас, точнее говоря с черемши на воду, продолжала кочевать в тайге. Их называли таежными камасинцами, в простонародье – таежными татарами. Что однако не отвечало истине.

На Руси исстари инородцы живущие за Волгой, позже за Уралом, именовались татарами. Финно-угорские племена и народы жившие на севере Сибири – чудью. Иноземцы пришедшие с запада – немцами. Все просто, чтобы голову не ломать.

Сами же камасинцы называли себя « калмажи » или же « канмагжи », что означало ни больше ни меньше – « обитатели верховий Кана ». Имеются сведения, что реку Кан камасинцы именовали «Пасбекун », что означает « дерево и вода красная ».

На самом большом притоке Кана, реке Агуле, и стояла деревня Чаловка, где проживали наши три малолетних героя: Лешка, Василь и Матюша. Чуть выше деревни в Агул вливалась небольшая речушка. Летом ее берега утопали в раскидистых зарослях черемушника и ивы, зимой, заметало кусты снегом, чуть ли не до самой макушки. По огромным сугробам вились заячьи тропы, где деревенские мальчишки ставили волосяные петли. Зайцы, являлись большими почитателями ивовых веточек и прибегали к речушке каждый день, чтобы отведать полюбившейся им «ивовой каши». Тут-то и попадались косые в нехитрые приспособления подрастающих охотников. Сегодня зайчишка, завтра лисичка, а потом и глядишь соболишка. Еще никто мастером не родился, охотником тоже. С детства приучались чаловские мальчишки охотничьему ремеслу. Оно и не мудрено. В каждом доме висело у двери на гвозде ружье, предмет вожделенной зависти каждого пацана. День первой охоты с отцом являлся самым великим праздником, и не забывался на всю оставшуюся жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: